見えない火災 ~内部炭化~

日々ニュースの中で痛ましい火災事故の報道から、胸を痛める方も多いのではないでしょうか。今回は火災事故の中でもその発火原因から発見に時間を要し、結果重大な結果をもたらす、『内部炭化』についてお伝え致します。

発生要因

木材は、一般的に400℃位まで加熱しないと自ら発火はしません。しかし、壁面等を熱に強い材料で覆っていても、長期間熱を受け続ける事によって、木材の水分などが蒸発し、小さな穴が多数できます。

木材の「炭化」とは、200~300℃程度の熱を加え続ける事によってまず、木材の水分が蒸発して乾燥状態になり、同時に熱分解に因って炭素だけが残った状態になることをいいます。

この状態になると低温(100℃程度)の状態でも木材に着火することがあります。

キッチンの見える部分は不燃材の仕上げタイルや化粧パネルであったりと、傍目に火災は起きてません。しかし、その裏ではジワジワと発火に近づいているかも知れないのです。

内部炭化に因る火災を起こさない為に

- 調理後、時間経過も壁面に熱を感じないか確認する

- 火元と壁面の距離を十分に取る

- 距離をとれない場合は熱が伝わらない材料(ステンレス材・不燃性石膏ボード等)を壁との間に設ける。

- 寸胴のような大きい鍋や長時間の過熱は壁から離れたコンロを使用する

まとめ

弊社、総合施設管理ではラーメン店などの重飲食店舗も多く管理をお預かりしている、今回のテーマを挙げさせていただきました。

オーナー様におかれましては消防点検などのタイミングでご確認される事をお勧め致します。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

ロスナイ換気扇と普通の換気扇の違い

ロスナイ換気扇とは、三菱電機株式会社が開発した熱交換形換気機器です。

ロスナイ換気扇は、室内の空気を外に排出しながら、外の新鮮な空気を取り入れる際に、熱交換器を通して温度と湿度を交換し、室内の温度や湿度を保ちながら換気ができるため、冷暖房の効率が向上し、省エネ効果が期待できます。

一方、普通の換気扇は、単純に室内の空気を外に排出し、外の空気を取り入れるだけの機能を持っています。これにより、室内の温度や湿度が外気の影響を受けやすくなります。

ロスナイ換気扇

熱交換機能:ロスナイ換気扇は、室内の空気を外に排出しながら、外気を取り入れる際に熱交換を行います。これにより、室内の温度変化を最小限に抑え、冷暖房効率を高めます。

省エネルギー:熱交換機能により、エネルギー消費を抑えることができます。

静音性:ロスナイ換気扇は静音性が高く、稼働時の騒音が少ないため、寝室やリビングルームなど静かな場所にも適しています。

普通の換気扇

直接換気:普通の換気扇は、室内の空気を直接外に排出し、外気を取り入れます。熱交換機能はありません。

シンプルな構造:構造がシンプルで、取り付けやメンテナンスが比較的容易です。

コスト:一般的にロスナイ換気扇よりもコストが低いです。

ロスナイ換気扇は、特にエネルギー効率や室内の快適性を重視する場合に適しています。一方、普通の換気扇は、シンプルでコストを抑えたい場合に適しています。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

害獣被害(ネズミ等)について

昨今さまざまな場所でネズミ等の害獣被害が出ており、ビルオーナーの皆様もテナント様より多数お問合せがあったかと存じます。2024年6月にはマスメディアより10年前に比べ、被害件数が2倍に増えているといった内容もございます。

その為、害獣の中でも主にネズミに関する取扱いに関しての記事となります。

最近発見されているネズミの種類に関して

| 種類 | ドブネズミ | クマネズミ | ハツカネズミ |

| 大きさ | 22~26cm | 15~20cm | 6~9cm |

| 特徴 | 耳が小さく 尾が胴より短い | 耳が大きく 尾が胴より長い | 耳が大きく 尾が胴より短い |

| 生息場所 | 下水管、下水溝 公園等の地面 | 壁の中、天井裏 ビル内部 | 畑の中 |

| 住処 | 繁華街 | オフィス・住宅街 マンション | 郊外 |

| 行動パターン | 主に水平(横)行動 | 主に立体的(縦)行動 | 忍び込み |

ビル等においてのネズミによる被害例

・ビル設備における配管・配線系統の破損及び漏電・火災等の発生要因

⇒電線・配線・ケーブルがある付近はネズミの通り道となり、ネズミの歯は一生伸び続けるので歯を削るために硬いものをかじって歯を削ります。

その為、上記のような不具合及びリスクが発生いたします。

※他にも病原菌の媒介や不快感等心理的ストレスがございますが、直接ビルに与える影響ではない為、省略いたします。

駆除対策例

・侵入通路を塞ぐ

⇒各種の配線や配管、戸袋・玄関・天井裏・壁の隙間等を点検してネズミの侵入口となる隙間や穴を探します。

壁や天井に汚れや油が付着した身体で何度も通る場所には黒い汚れが残ります。

その黒い汚れを「ラットライン」と言います。

すべての侵入通路を塞いでしまうと隠れているネズミを閉じ込めてしまい、死骸で病原菌の繁殖及び異臭となるので通路1箇所を残し、トラップで捕獲します。

・美化活動に努める

⇒ごみ置き場等の周辺に食品及び残飯が長期的にそのまま置いておかれないような状態を防ぎ、周辺は清潔に保つように努めます。

・ネズミの捕獲

⇒ネズミを捕獲するために捕獲器・粘着シート・殺鼠剤(毒餌)散布の上、死骸回収など様々な方法で捕獲します。

いずれも市場におけるさまざまな製品があるため、一般消費者でも品物を揃えて作業することは可能です。

但し、ネズミの処理方法ならびに各ネズミに対する捕獲方法に関しては駆除専門の方に依頼した方がよろしいかと思います。

さまざまな観点からネズミ駆除の方針をしていただけるかと思います。

またネズミ駆除は行政の方でも注意喚起があり、専門業者の紹介サービスがあるため業者の選定に迷われた場合は建物に位置する役所にお問合せをいただき、紹介していただいた方がよろしいかと思います。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

建物の漏水時の検査方法や検査の重要性

今回は、建物の漏水時の検査方法や重要性についてお伝えします。

漏水は、原因が究明しにくく、工事をしても漏水が改善されないなどが起こってしまうこともあります。建物漏水の調査方法について具体的に解説します。

ビルの漏水時に劣化診断を行うための検査方法には、いくつかの手法があります。

以下に主な方法を紹介します。

◎目視検査: 漏水箇所や劣化の兆候を直接確認します。特に、外壁や屋根、窓枠などの目立つ箇所をチェックします。

◎水分計測: 漏水箇所の周辺で水分計を使用して湿度を測定します。高い湿度が漏水の兆候となることがあります。

◎散水試験:散水試験は、漏水が疑われる場所に直接水をかけ、実際に漏れが発生するかどうかを確認する方法です。

漏水が表面に現れている場合や、屋根や外壁の防水性能を確認する際に広く用いられます。

◎超音波検査: 超音波を使用して建物の構造材の内部に存在する空洞や劣化を検出します。

◎熱画像撮影: 熱画像カメラを使用して、建物の壁や屋根の温度分布を撮影し、漏水や劣化の箇所を特定します。

◎レーザー測定: レーザーを使用して、建物の表面の微細な変形やひび割れを検出します。

これらの方法を組み合わせて、漏水箇所や劣化の原因を特定できる場合があります。

漏水検査は、建物の安全性と住環境を守るために欠かせない作業です。

早期発見と対策を講じることで、経済的な負担を軽減し、建物の寿命を延ばすことができます。自己調査でできる範囲は限られていますが、定期的に点検することで大きな問題を未然に防ぐことができます。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

賃貸住宅メンテナンス主任者とは

賃貸住宅メンテナンス主任者の概要

賃貸住宅メンテナンス主任者とは

「賃貸住宅管理業者等が身に着けておいた方が良い賃貸住宅(低層アパート)の設備や維持保全における全般的な基礎知識を体系的に学べる公益財団法人が認定する資格」と定義されています。

※賃貸住宅メンテナンス主任者試験WEBサイトより

https://www.jpm.jp/maintenance/

この資格を持つことで、賃貸住宅のオーナーや管理会社、さらには入居者に対して、

快適・安全な住環境を提供するためのメンテナンス業務ができることを示すことができます。

主催団体と創設の経緯

賃貸住宅メンテナンス主任者資格は、「公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(日管協)」により、

賃貸住宅の管理における建物の維持・修繕ニーズの高まりに応じて設立されました。

近年では賃貸住宅の老朽化が進む中で、2021年6月に賃貸住宅管理業法が施行され

「賃貸住宅の維持保全」が管理業務として定義されて以来、

従来の家賃収納や入居者対応に加えて建物の維持・修繕業務の重要性が増しています。

これにより、賃貸住宅管理業務に従事する者に対して、建物の維持に関しても専門的な知識と技術を求める声が高まっていました。

そのため、賃貸住宅メンテナンス主任者資格は、賃貸住宅管理の実務において、

建物や設備の保守管理に関する知識を持つ専門家を養成し、業界の発展及び従事者のスキル向上を目指して創設されました。

資格取得に必要な内

賃貸住宅メンテナンス主任者の資格試験は誰でも受験が可能です。

資格取得のためには、賃貸住宅のメンテナンスに関する基本的な知識、技術、法規制を身につける必要があります。

WEBサイトによると、以下が学習範囲とされています。

・賃貸住宅のメンテナンスの重要性

・建物・設備の基礎知識

・修繕対応から学ぶ設備の基礎知識(給排水設備、ガス・電気設備、雨漏り)

・消防設備の基礎知識

・外部改修工事の基礎知識

・巡回点検業務のチェックポイント

・法令点検とコンプライアンス

・原状回復の基礎知識

資格取得後のキャリア

資格を取得した賃貸住宅メンテナンス主任者は、賃貸住宅管理会社や不動産関連企業でその資格を活かせる可能性が高いです。

特に、不動産管理会社では賃貸住宅のメンテナンスといった管理業務を担うことが多く、資格取得で得た知識が実務で活かせるでしょう。

また、資格を取得することで、賃貸住宅業界における信頼度が高まり、就職や転職などキャリアアップの際にも有利になることが予測されます。

まとめ

賃貸住宅メンテナンス主任者資格は、賃貸住宅管理業務における重要な資格であり、

その主催団体である日本賃貸住宅管理協会が、業界の発展と従事者のスキルアップを通じて

快適・安全な住環境を入居者へ提供することを目的として設立されました。

この資格を取得することで、今後さらに高まるであろう賃貸住宅メンテナンス業務の専門的な知識を身に付けることができ、自身のキャリアアップにもつながります。

興味がある方は一度受験されてみることをおすすめします。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

OAフロアとは

OAフロアとはオフィスオートメーションフロアの略称で、オフィス内での配線や設備を効率的に管理するための床下に収納する二重構造の床のことを言います。

下記写真のように本来の床(床スラブ)の上にパネル(フロアパネル)を敷くことで床を二重構造にし、間にできた空洞部分に配線類を収納します。

OAフロアの種類

一般的にOAフロアも2種類に分けられます。

・置敷タイプ

・支柱タイプ

それぞれ施工期間及び費用が異なり、後者の支柱タイプの方は工期が長く、費用が高いところから、多くの企業が置敷タイプを採用しております。

支柱タイプはサーバールーム等で使用されているケースがございます。

入居するテナントに応じてオーナー側で床の造作をするケースもあれば、スケルトン貸しでテナントにて造作するケースもあります。

オーナー側で検討するのは所有しているビルに入るテナントを予測し、使用しやすい内装であれば、空室リスクも減るかと思います。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

グリストラップとは

「グリストラップ」(Grease Trap)は文字通り、油脂(Grease)をせき止める(Trap)ための装置です。

飲食業に従事した方なら耳にしたことがあるこの装置が、どのような役割を担っているのかを明らかにすることが本記事のテーマです。

毎日多くの食材や油を使う飲食店、それに付随するように洗い物が多く出ることは想像に難くありません。お皿やまな板に付着した残飯や野菜くず、油脂分などをそのまま排水してしまうとどうなるでしょうか。自然環境に悪影響を及ぼすことはもちろんですが、排水設備のつまりや破損につながり、お店の営業活動にも大きな損失を与えます。

グリストラップとは、飲食店の排水に含まれる油脂や生ごみが直接下水に流れることを防ぎ、お店を守り、ひいては自然環境を守るための装置なのです。

グリストラップに関わる法令

飲食店において、グリストラップの設置は義務なのでしょうか。

結論から申し上げますと、法律では明確に義務化されておりません。ただし、自治体単位で条例にて義務化されている場合があり、東京都では、都内で飲食店を営むためには、グリストラップの設置が条例にて規定されています。

(東京都下水道条例施行規程 第三条の二 https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/about/e9/regulations/kitei/index.html )

また、各自治体が条例の出典としている3つの法令をご紹介します。

① 建築基準法

「建築基準法」第129条には、国土交通省が定めた構造方法にて、排水のための配管設備を設置するように記されています。その構造方法については、旧国土交通省である建設省が、「建設省告示第1597号」にて「汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。」としております。

② 下水道法

③ 水質汚濁防止法

「下水道法」「水質汚濁防止法」においては、公共下水道に流すことができる水の質を規定しています。とりわけ、ノルマルヘキサン抽出物質を含む排水は、そのまま排出すると、配管の閉塞や腐食、異臭が発生する原因となり、グリストラップの重要性をあらためて感じさせます。

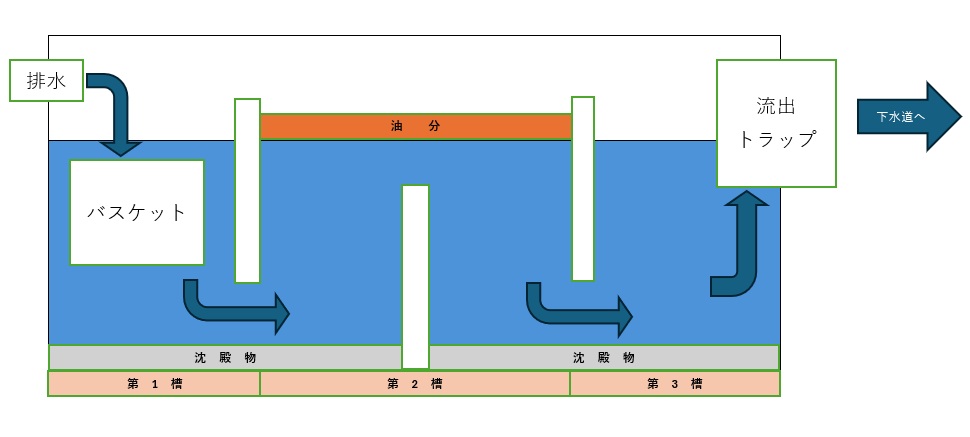

グリストラップの構造

グリストラップの構造は、3槽に分かれています。

① 第1槽

厨房等から排出された水は、1槽目にあるバスケット部分に入ります。残飯や野菜くず等の大きなごみは回収されます。バスケットの網目を通り抜けるごみについては、下部に沈殿します。

② 第2槽

油は水よりも軽いため、油分は水面に浮上します。

③ 第3槽

第2槽までである程度ごみや油分が取り除かれ、最後にトラップ管があるため、できる限り異物がない状態で下水道へ排水されます。

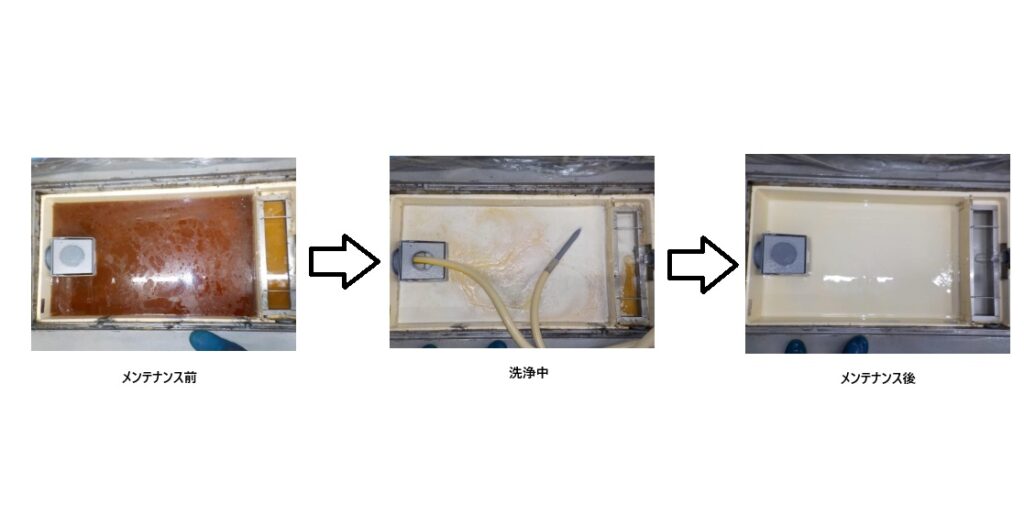

グリストラップのメンテナンス

グリストラップのメンテナンスは、厨房の衛生を保ち、排水トラブルを防ぐために非常に重要です。

① バスケットの清掃

バスケットに溜まったゴミや残飯を取り除きます。ネットを使用すると、ゴミを簡単に取り出せます。

② 油分の除去

油脂分離槽に浮かんだ油を定期的に取り除きます。

③ 沈殿物の除去

底に溜まったヘドロをすくって取り除きます。週に一度ペースで行うことが推奨されています。

④ トラップ管の清掃

2~3ヶ月に一度、トラップ管の内部を清掃します。定期的なメンテナンスを怠ると、悪臭や配管の詰まり、害虫の繁殖などの問題が発生する可能性があります。特に夏場は臭いが強くなるため、こまめな清掃が重要です。

おわりに

グリストラップはお店を守ること、ひいては自然環境を守るための装置です。適切な管理を行うことは衛生面において非常に重要な要素です。

弊社では事業用不動産に特化し、ビルの管理運営業務を行っています。グリストラップにつきましてメンテナンスや設置のご相談等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

自衛消防訓練について

自衛消防訓練とは

消防訓練とは火災が発生した際に迅速かつ適切に対応するための訓練であり、自衛消防訓練は防火管理者の選任義務がある事業所(店舗や事務所等)で行う消防訓練です。ビルオーナーなど管理権原者に対する義務として消防訓練を実施することが消防法で定められており、また防火管理者等の責務の一つでもあります。

主な目的は、火災時の被害を最小限に抑え、人命や財産を守ることで、訓練では初期消火、避難経路の確認、通報方法など、火災発生時に必要な知識や技能を習得することです。

(消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項等)

自衛消防訓練を行う対象は、不特定多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などであり、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付けられていますが、これに該当しない建物でも消防計画に定めた内容を基に自主的な訓練をすることが望ましいです。

(消防法施行規則第3条第10項、火災予防条例第50条の3第4項)

主な消防訓練

消防訓練には大きく下記のようなものがあり、一項目または総合的に実施されます。

総合訓練:下記の一連の自衛消防活動について、通報、消火、避難の要素を取り入れて総合的に実施、学習します。

通報訓練:火災を発見した際に迅速に通報する方法を実施、学習します。

消火訓練:消火器や消火栓の使用方法を実施、学習します。

避難訓練:安全に避難するための経路確認や避難方法を実施、学習します。

訓練を実施する場合に、前もって建物を管轄している消防署に「自衛消防訓練通知書」を提出する必要があります。

その際に自治体によっては、当日通報訓練の一環として実際に119番に電話をかける訓練や、水消火器(訓練用の消火器)の貸出をしている場合もありますので、ご希望であれば相談してみましょう。

消防訓練の流れ

実施に消防訓練を実施する場合ですが、インターネット等で消防訓練の手引き・自衛消防活動マニュアルを公開している消防署が多くありますので、それを活用すると良いでしょう。

資料を配布しながら、実際に火事が発生した場合を想定し、初期消火、通報、避難導線の検討など実践に沿った内容とすることが望ましいです。

また店舗の場合は、お客様を避難誘導することも従業員の役割となります。事前に担当分けをする等、万が一の際に混乱しないような事前の備え、訓練が必要となります。

最後に

日本では火事に限らず、地震など様々な自然災害による被害が毎年のように発生しております。

いつ何時災害が発生しても対応できるような状態とすることが、日頃からできる対策のひとつではないかと考えます。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

防煙垂れ壁について

はじめに

よく商業施設等で見られる天井についている透明な壁、ご覧になったとことはありますでしょうか。

これは防煙垂れ壁と呼ばれるもので、建物内部で発生した煙の移動を防ぐために設置される垂れ壁です。建築基準法では「防煙壁」とも呼ばれ、煙を一定の面積ごとに区画する役割を持っています。

役割

- 煙の拡散抑制

- 火災発生時に発生する煙の拡散を抑制することで、避難経路を明確化し、安全な避難時間を確保することができます。

- 火災区画形成

- 防煙垂れ壁を設置することで火災区画を形成し、火災の延焼を抑制することができます。

- 空調効率向上

- 防煙垂れ壁を設置することで空調空間を分断し、空調効率を向上させることができます。

材料と設置場所

- 材料

- 不燃材料で作られるか、不燃材料で覆われる必要があります。一般的にはガラス、コンクリート、金属が使用されます。

- 高さ

- 通常500ミリメートル以上が必要ですが、特定の条件を満たす場合は300ミリメートルまで緩和されることもあります。

- 設置義務対象

- 延床面積500㎡を超える特殊建築物、延床面積500㎡を超える3階建て以上の建築物

身近にみられるものにも設置している理由などがあります。特に消防設備につきましては店舗・商業施設においては様々な場所に設置してありますので、気になるものがあれば一度役割を調べておくのも良いかもしれません。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

高圧電力から低圧電力への切り替え方法について

皆様の建物の電力はどのように供給がなされているでしょうか。居住用物件では少ないですが、事業用物件は大きな電力容量が必要であるためキュービクルという建物設備に高圧電力が送電され、その設備から各戸へと電気を分配する方式が採用されているケースが多くあります。

高圧電力の場合、単位あたりの電気料金が低くなる等メリットもありますがキュービクル設備の法定点検の実施や、各戸の電気使用量を把握するための電気検針を建物所有者側にて実施、使用者へ請求する必要があります。

高圧電力から低圧電力への切替えを検討される方もいらっしゃるかと思いますので切替えをする場合の流れを記載します。建物固有の状況により当てはまらないケースもあるかもしれませんが一般的な例として参考にしてください。

(1)低圧電力の工事業者選定と低圧切替え時のアンペア設定

高圧電力から低圧電力に変更をする場合の工事は送電線会社ではなく一般の電気工事会社で対応をします。

電気工事会社から送電線会社への申請や、送電線会社の検針メーター設置の日程調整が必要となることから工事依頼してから実施まで3ヵ月程度期間を要することとなります。

建物の規模により配線していくルートや数量に大きく違いがあります。

複数社見積もりを取得し、金額を比較検討するといったことも考えられます。

また、低圧電力に切り替えるにあたって電力のアンペアを選択することとなります。

どれだけ電力を使用しているかによって設定が異なることから、区画毎に使用設備の消費電力量を調べる必要があります。

アンペア数によっては低圧化工事の仕様が変わることもある為この時点で確認が必要です。

(2)高圧電力の停止に伴う申込手続き

高圧電力は家庭の電気の解約とは異なり、送電線会社書式の需給契約の廃止申込書に必要事項を記入の上、申請をする必要があります。

たとえ先に低圧電力の引込工事を完了させたとしても本書面を提出し、廃止手続きを進めていかないと高圧電力の契約と低圧電力の契約が並存し、余計なお金が掛かってしまうことから注意が必要です。

本書面には高圧電力の送電停止作業希望日時や契約廃止の理由等を記載します。

(1)の工事業者選定時に工期が確定した段階で送電停止希望日時等も合わせて決定していきます。

(3)低圧電力への切り替え工事

電線からの配管・配線を建物に敷設し、各戸に接続していく工事がメインとなります。

その後送電線会社の電力検針メーターの設置、低圧電力の送電への切り替え、送電線会社の調査・確認をもって完了となります。

配管・配線工事後に、高圧電力から低圧電力への切替えをするタイミングで数時間の停電が発生することとなります。

(4)高圧電力の停止に伴う送電線会社の工事

キュービクルから各戸への送電が停止していても、建物付属のキャビネット部分までは高圧電力が送電されている為、送電停止をさせる工事が必要となります。

高圧電力停止の際には電柱部分の配線を外し、またキャビネットから建物内への接続箇所を完全に断線させます。

停止時点でキュービクル内に設置してある送電線会社の検針メーター数値を最終検針し完了となります。

建物設置のキャビネット写真

(5)停止後の送電線会社設備撤去工事

高圧電力送電停止後に、キュービクル内に設置されている送電線会社の検針メーターキャビネット等、送電線会社資産の設備を撤去し、完了となります。

※キャビネット内にオーナー資産の配線、UGS等が設置してある場合はそちらは残置されます。

(6)その他留意事項

- キュービクルが設置されている場合は電気主任技術者の法定点検が必要ですが低圧化した場合は本点検が不要となる為、事前に電気主任技術者へ連絡し点検停止の相談をします。解約の条項により解約予告日(3ヵ月前等)が定められている場合もありますので注意が必要です。

- 送電線会社資産の設備は撤去されますが、建物側の設備は残った状態となります。

大きなキュービクルが残った状態となりますので撤去の検討も必要となります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

電気系統設備に関して

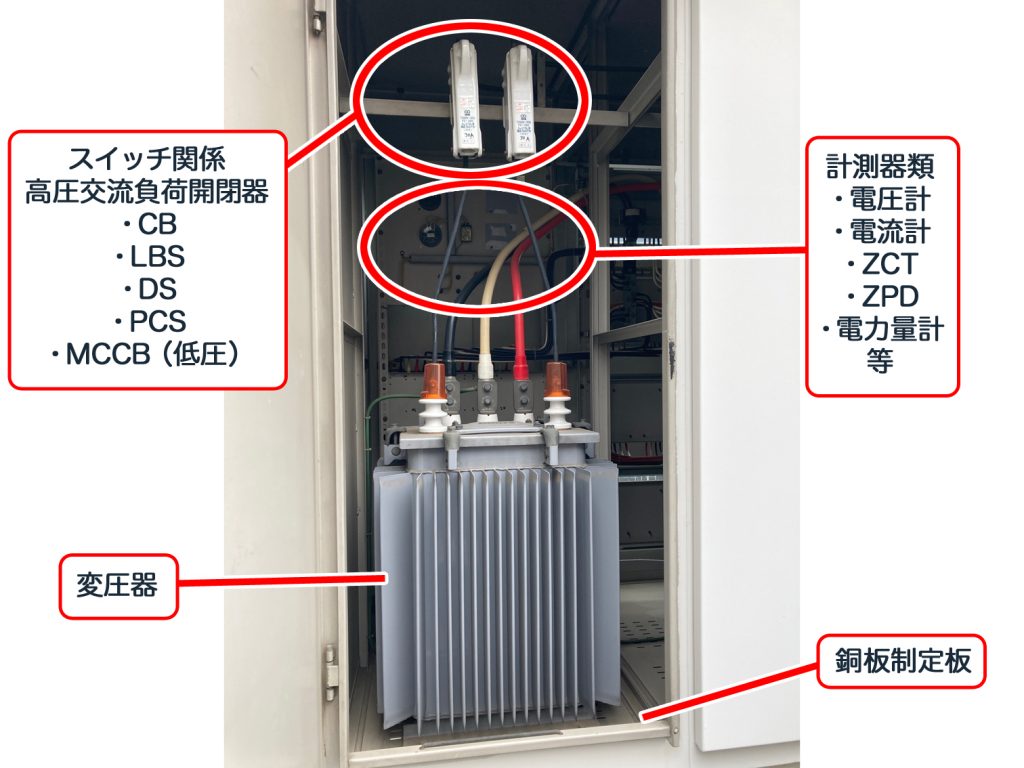

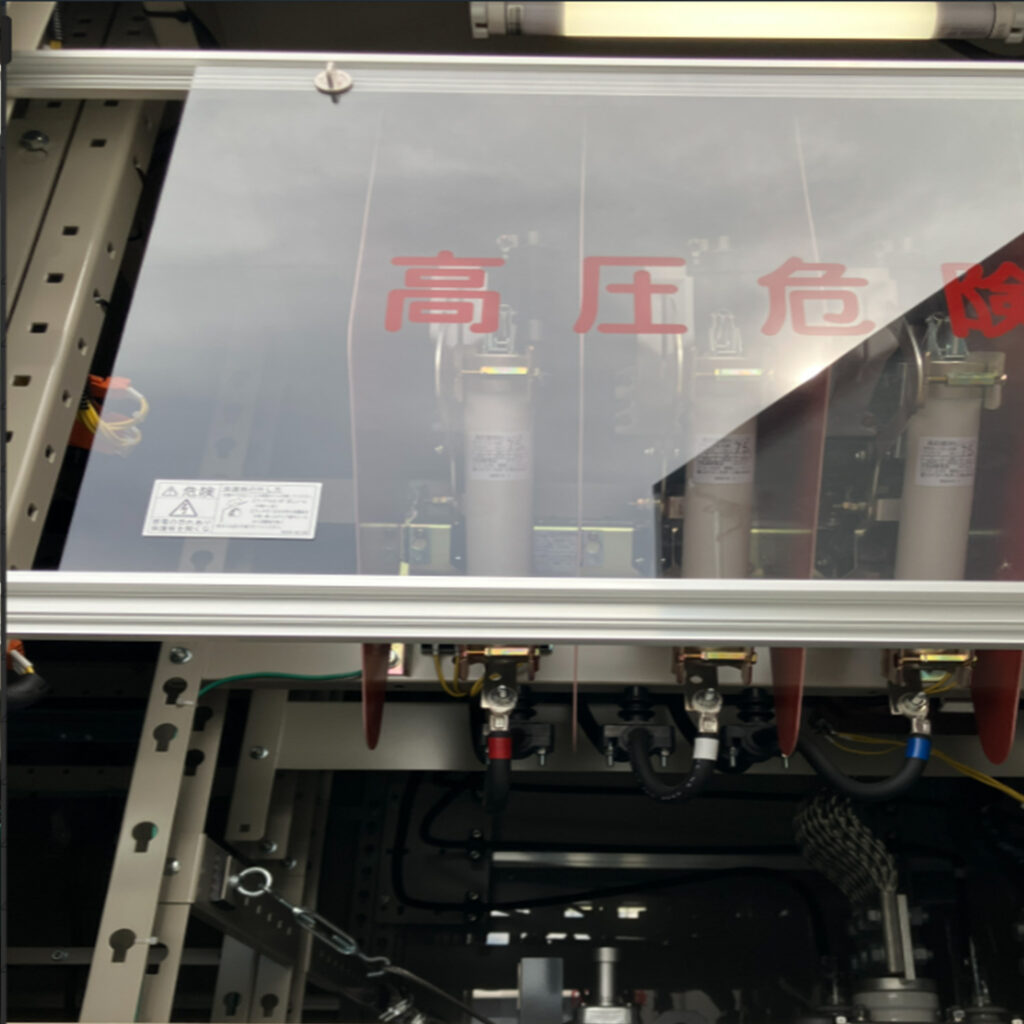

ビルオーナー様は建物敷地内に下記写真のような設備を見たことがあるのではないでしょうか。

高圧キャビネット

キュービクル

当該設備はビルの運営にあたり、大変重要な電気設備となります。

昨今、温暖化の影響により不規則な気候状況で雷雨または設備不具合等による地域停電や停電も増えているかと思います。

この度の記事は、ビルの運営をされているオーナー様の一つの知識として頭の片隅に入れて頂ければと思い、ご紹介いたします。

当該設備は法定点検が下記のように義務付けられている設備となります。

月次点検

内容:外観点検、漏洩電流測定、電圧・電流測定

点検回数:毎月1回または隔月に1回

※キュービクル内に絶縁監視装置の有無により、点検回数が変更となります。

年次点検

内容:外観点検、観察点検、絶縁抵抗測定、継電器動作試験、漏洩電流測定、電圧・電流測定、保護装置動作試練

点検回数:ビル内全館停電を行う作業(年に1回または3年に1回)

※条件次第でビル内全館停電を3年に1回にすることも可能となります。但し、年次点検(無停電)は年に1回必要となります。

こんなとき、どうしよう

①ビルの1区画のみ電気が使用できない場合

- 使用しているブレーカー周りを確認頂きます。

- ブレーカー周りを確認して、どこも異常がない場合は電気事業者様へ連絡下さい。

電気工事がAまたはB工事であれば⇒オーナー様もしくは管理会社側の業者

C工事であれば⇒テナント様の業者

②ビル全体で電気が使用できない場合

パターン1

- 電力送配電会社に連絡を行い、近隣ビルも停電が起こっているか確認下さい。

- 近隣ビルで停電が起こっている場合は、電力送配電会社が順次作業を行なっている為、待機。ビルのキュービクルを管理している主任技術者に連絡下さい。

- 電力送配電会社の作業で復旧の場合は、対応終了。

※ビルの全館停電が起こった場合、キュービクル内高圧交流負荷開閉器(LBS)が落ちている為、復旧する場合には上げる必要があり、主任技術者にて作業をする場合があります

パターン2

- 電力送配電会社に連絡を行い、近隣ビルも停電が起こっているか確認下さい。

- 近隣ビルで停電が起こっていない場合は、ビルのキュービクルを管理している主任技術者に連絡下さい。

- 主任技術者に設備内を点検してもらい、しかるべき工事または対応が必要となります。

※キュービクル内の電気設備は、多量の電流が流れており、触ることは事故に起因する為、主任技術者又は電気設備の知識を有する方へ依頼しましょう。

キュービクル内 設備の紹介

高圧交流負荷開閉器

配線用遮断器

変圧器(トランス)

高圧交流負荷開閉器

配線道路や設備機器の故障などによる電気事故が発生した際に、電気供給の遮断を行う装置

配線用遮断器

規定を超える過電流が生じたときに電路を自動的に遮断するための保護装置

変圧器(トランス)

高圧電力を低圧に変換する装置

いかがでしょうか。

事業用ビルにおいて、電気事故は入居テナント及び近隣ビルに影響する大きい事故となります。主任技術者の助言を受けながら、今一度自身で所有しているビルの整備状況などを見直す機会になれば、幸いでございます。

他UGS等の高圧キャビネットに取り付ける装置等に関する記事も下記リンクよりご覧いただけますと幸いでございます。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

省エネ改修の魅力

本記事では省エネ改修の魅力についてお伝えします。

ビルの省エネ改修等による環境性能の向上は、多くの付加価値をもたらすと言われています。

具体的にどのような付加価値があるか以下にその一例を示します。

ビルの競争力向上、クレームの低減

省エネ性能を含む性能の高い設備は光熱費の削減によるコスト減等でテナント満足度を向上させ、競争力を高めます。テナントの長期入居にもつながることが期待できるほか、室内環境への不満が減り、満足度も高まります。オーナーの中には、空調設備更新で入居テナントへの訴求力が向上したと報告する例もあります。

光熱費の削減

省エネ改修は光熱費削減に寄与し、テナントだけでなく、ビルオーナーにとっても重要なコスト削減要素となります。

削減できる金額は導入するシステムにより上下するため費用対効果の検証は必要ですが、明確に数字に表れてくるためわかりやすく実感できることがメリットです。

テナントの生産性向上、健康リスクの低減

室内を適切な温度・湿度環境にすることにより生産性が向上し、病気(感染症)などの健康リスクが低減します。特に人件費の高い業界では、この効果は光熱費削減よりも大きいです。

認証・ラベリング評価の向上による賃料増加

認証・ラベリング(第三者機関からの性能評価)の高評価はビルの訴求力を高め、高い賃料設定が可能になります。多くの論文で高評価を受けたビルの賃料が高くなると実証されています。

ビル・設備の管理能力向上

省エネ改修を通じて設備管理のノウハウが蓄積され、ビルの総合管理能力が向上します。具体例を挙げると「設置されている設備のスペック把握」「設備修理・交換の際の業者へのフローとそれにかかる時間やコスト感を把握」することで中小ビルオーナーにとっては、管理効率化やサービス品質向上に寄与します。

環境対策評価による資金獲得

GRESB評価(GRESBは、個々の不動産に対してではなく、不動産会社、運用機関に対するベンチマーク(指標)で、投資家が投資対象を選定する際に用いられる指標です。)を受けることで、投資機関からの資金獲得が期待できます。環境対策に積極的な不動産会社(ビル)ほど中長期的リターンが期待されます。

企業全体のサステイナビリティ向上

環境負荷の低減や規制対応能力の向上により、企業のサステイナビリティが高まります。CSRレポートでのアピールにより、企業イメージの向上にも寄与します。特にCSRを重視する大手企業にとっては大きなメリットです。

省エネ改修という言葉には様々な要素が含まれており、具体的には何を行えばよいのかわからないことも多いでしょう。

ビルは千差万別ですので、所有している物件に付加したい魅力、もしくは補いたい弱点といった観点から、取り組むべき省エネ改修を判断するのもよいでしょう。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「設備警報盤から警報が鳴っています」と連絡があった場合の対応方法

入居テナント関係者から、「警報が鳴っています」と連絡を受けたオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか。

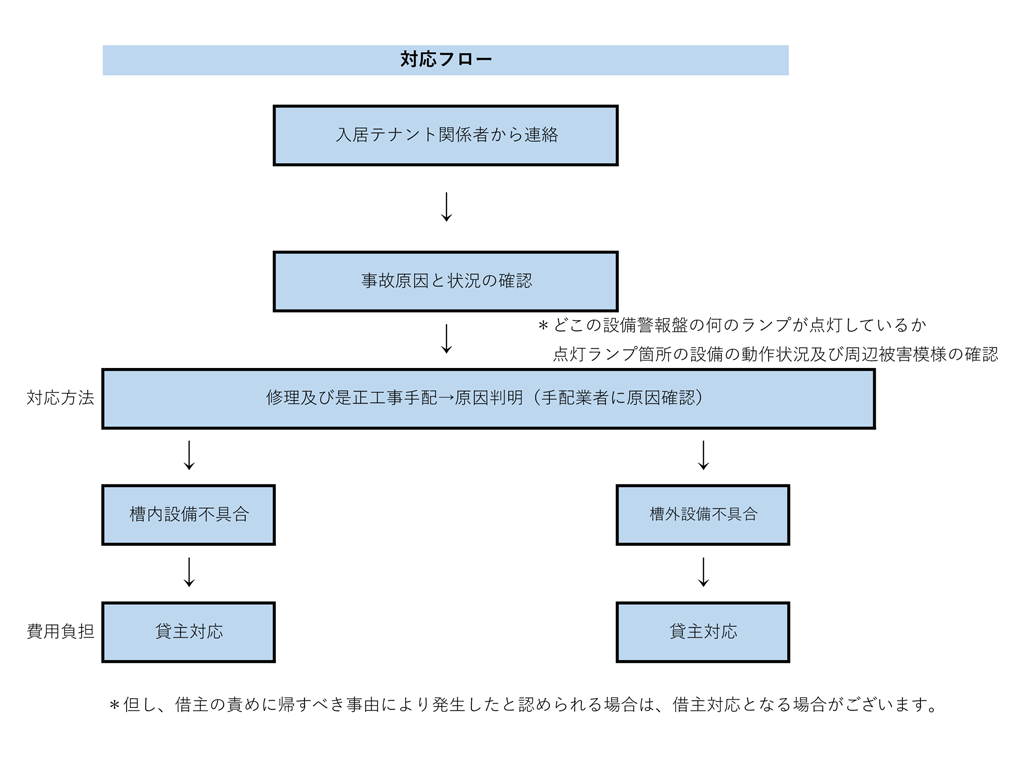

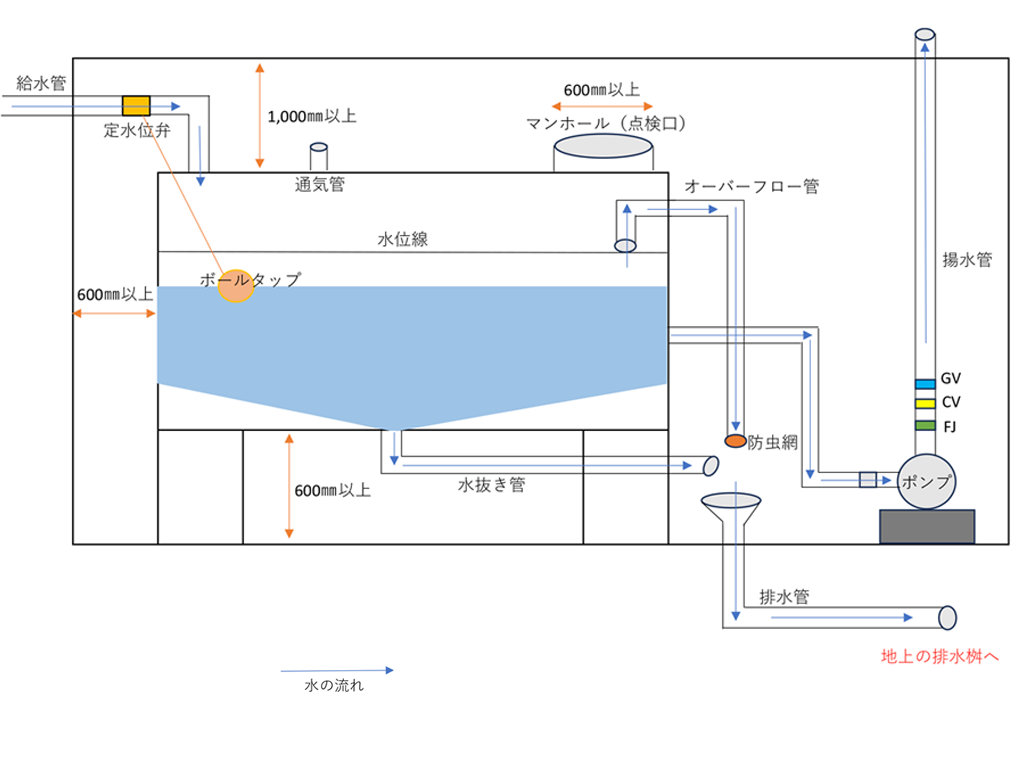

その中でも給水設備(受水槽及び高置水槽・貯水槽)に関する対応方法をご紹介いたします。緊急時に対応ができるように、下記フローチャートを例に解説いたします。

あくまでも一般的な例を踏まえてのご紹介になります。ご参考までにご利用ください。

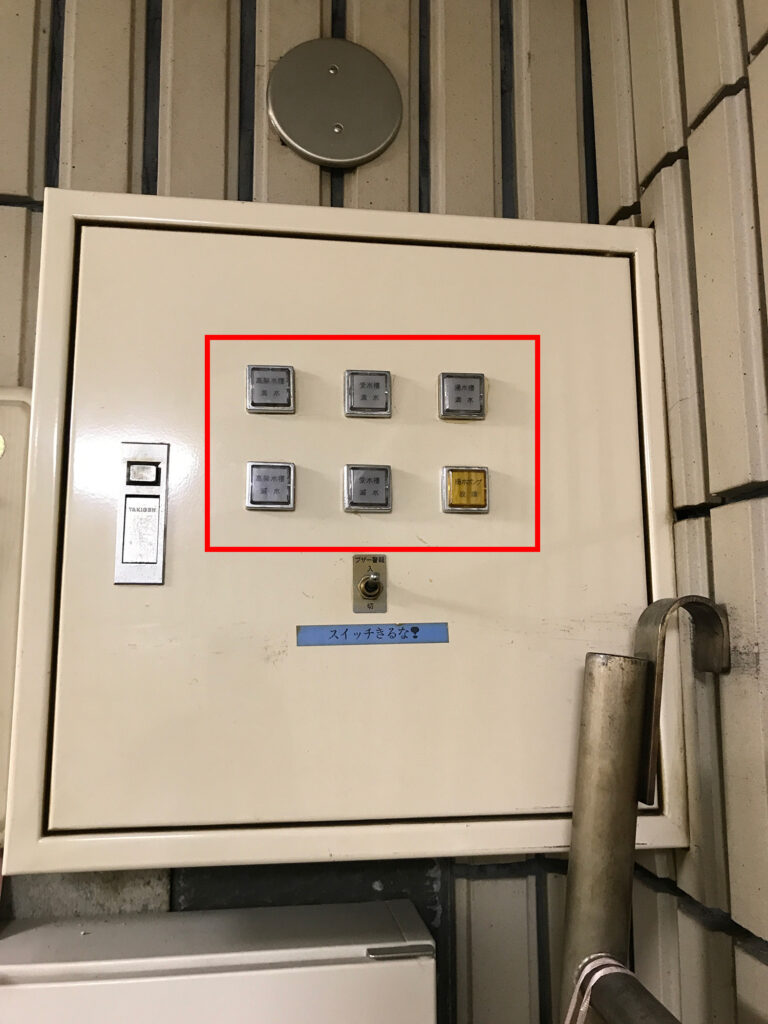

皆様が所有されているビルは下記のような設備盤が設置されており、給水設備に異常があった場合に赤枠内盤の異常がある箇所のランプが点灯し、ブザーにて異常を知らせます。

※設備盤は建物毎に様式が異なるため、一例としてご覧ください。

設備盤が無く、電源の入り切りのみのタイプもございます。

満水・減水警報は受水槽及び高置水槽(貯水槽)内の水量に対し、作用いたします。

槽内外設備不具合

満水警報発報及び減水警報 事故例

・定位水位弁の副弁(ボールタップ)給水停止不良

給水管からの水の流入を制御するボールタップが動作不良となり、受水槽内の水量が基準を超えた場合に、警報音が鳴ります。

★ボールタップを点検できる給排水業者にご連絡ください。

※点検までに時間を要する場合は、受水槽内の水量を確認し、必要に応じて手動で受水槽へ水の供給が必要になる場合がございます。

・定水位弁(主弁)の停止不良

定水位弁は一般的に水槽内の水量を適量に保つ役割を持つバルブのことで動作不良で、受水槽内の基準水量を超えた場合に警報音が鳴ります。

★定位水位弁(主弁)を点検できる給排水業者にご連絡ください。

・電源障害

満水警報は電気で動作している為、電源ケーブルの断線・ブレーカーのトリップ・電源供給の停止が発生すると正常作動しなくなります。

★電気工事のできる業者にご連絡ください。

警報盤からのアラート(警報音)の中には特に異常が見られなかった誤作動ということもあるので警報音が鳴っている場合は、速やかにポンプ操作盤および各借主に水の使用状態を確認することが大事です。

以上、大きく分けて3つの事例をあげて解説してきましたが、給水または電気事業者などへ依頼をしなければなりません。緊急時に対応ができるように、設置場所や操作盤の種類を確認頂くことをおすすめ致します。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

ビル管理の小道具

今回はビル管理にあると便利な小道具についてご紹介いたします。

1.ミニドライバーセット

ねじ穴が異なるものも多いので、複数種類があるものが望ましいです。

2.カッター

配線等を切断するのに便利です。

3.巻尺、レーザー距離計

高さを測るのにレーザー距離計は重宝されます。

4.スクレイパー(シール、カッティングシートの除去等)

へらのようなものです。シールの剝離のほか様々な用途に使えます。

5.六角レンチ

ドライバー同様、複数の大きさがあると便利です。

6.ペンチ

固いキャップ等を開栓するのに役立ちます。

7.カラビナ(複数の鍵を持って棟内を巡回するときなど)

鍵庫を一式持ち歩くのは非常に大変ですし紛失の恐れもあります。

8.鍵(タキゲン・コンセント)

タキゲン200など、一本あれば様々な場所の開閉に役立ちます。

これらの道具は、現場での作業を効率化し、スムーズに進めるために役立ちます。具体的な道具の選択は、現場の状況や個々の作業内容によりますので、適宜選択してください。また、最新のテクノロジーを活用することで、更なる効率化や作業の質の向上が期待できます。今後は小型ドローンやAIロボットを活用することで、現場の監督や管理がより効率的になる可能性があります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

建物断水について

断水することで住居では生活に、事業用では営業活動に多大な影響を及ぼします。

また、適切な点検等がなされておらず、断水によりテナントの営業活動に支障を与えた場合営業補償等を求められる等の所有者側のリスクもございます。

断水が発生した際には、その理由が想定できるかできないかで対応のスピードも大きく違ってきますのでご参考ください。

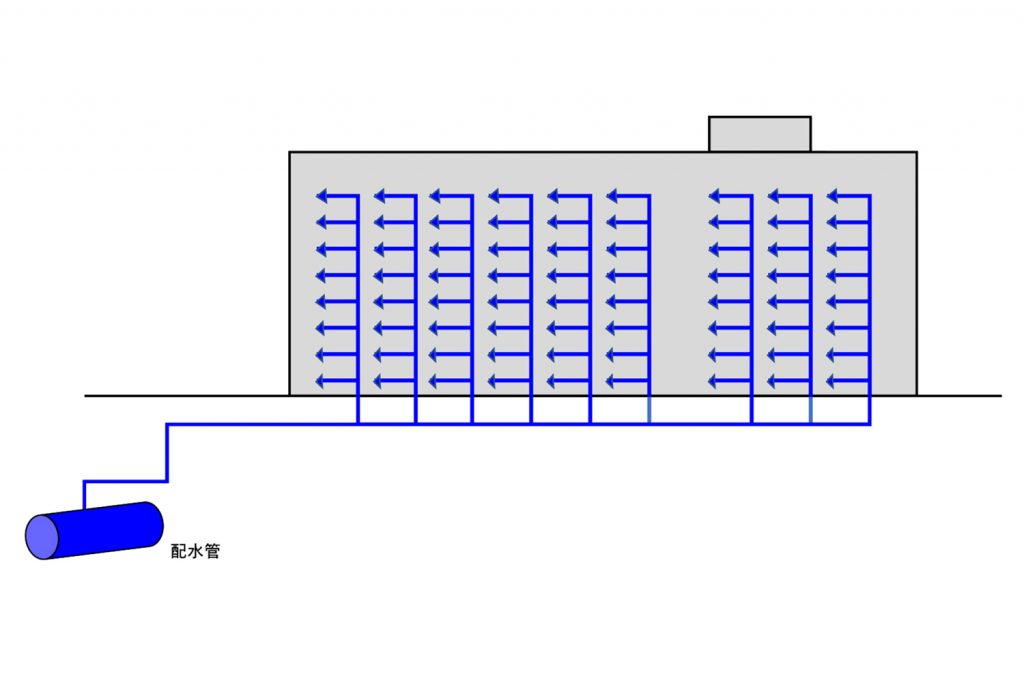

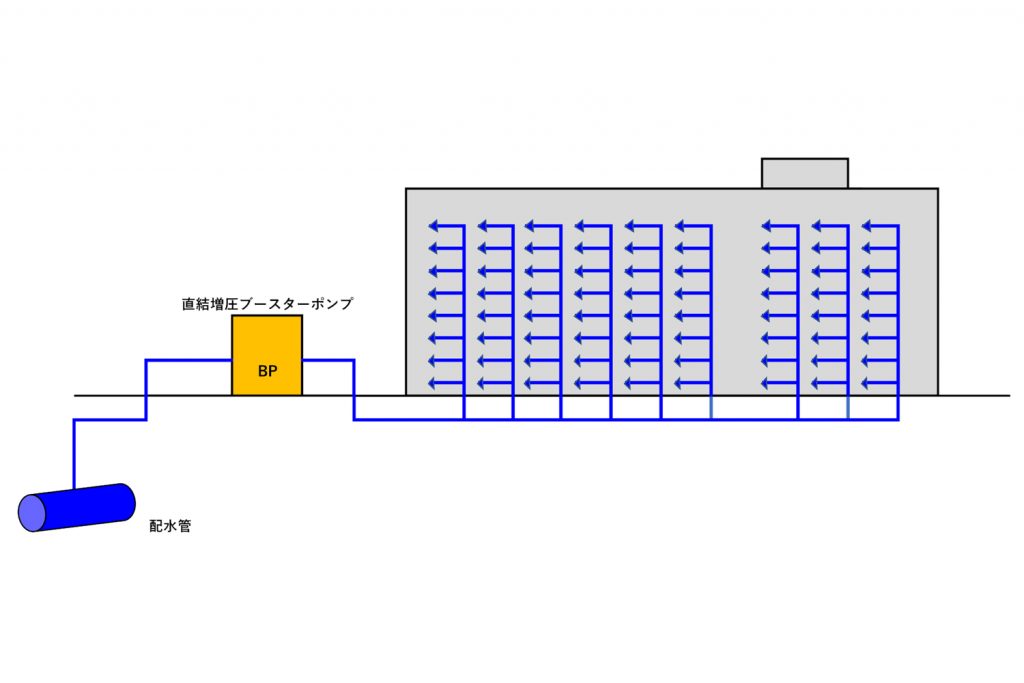

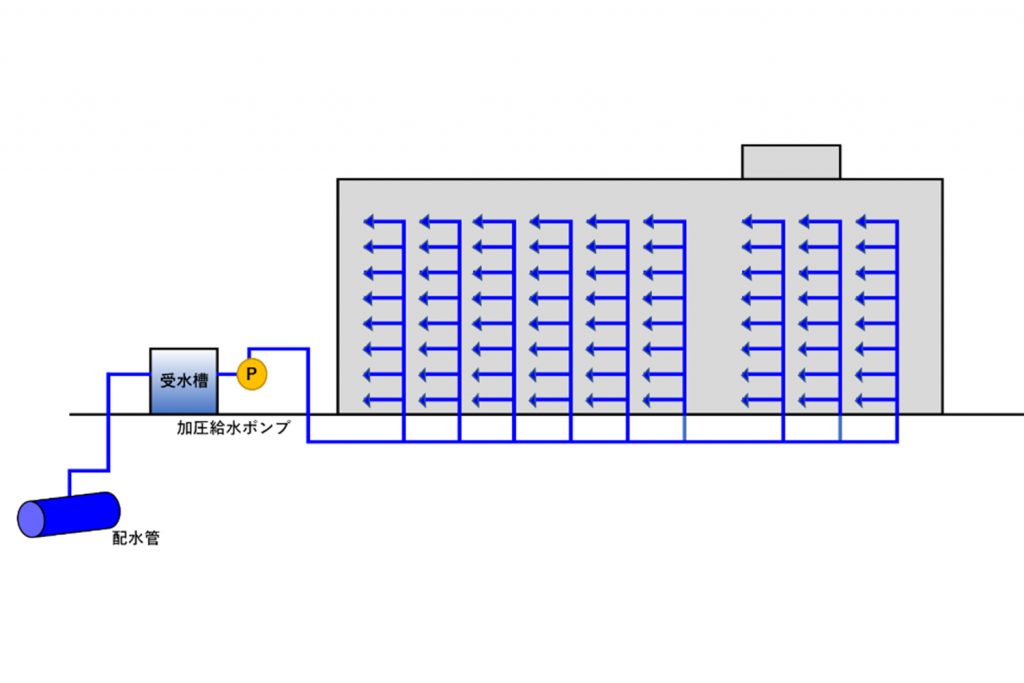

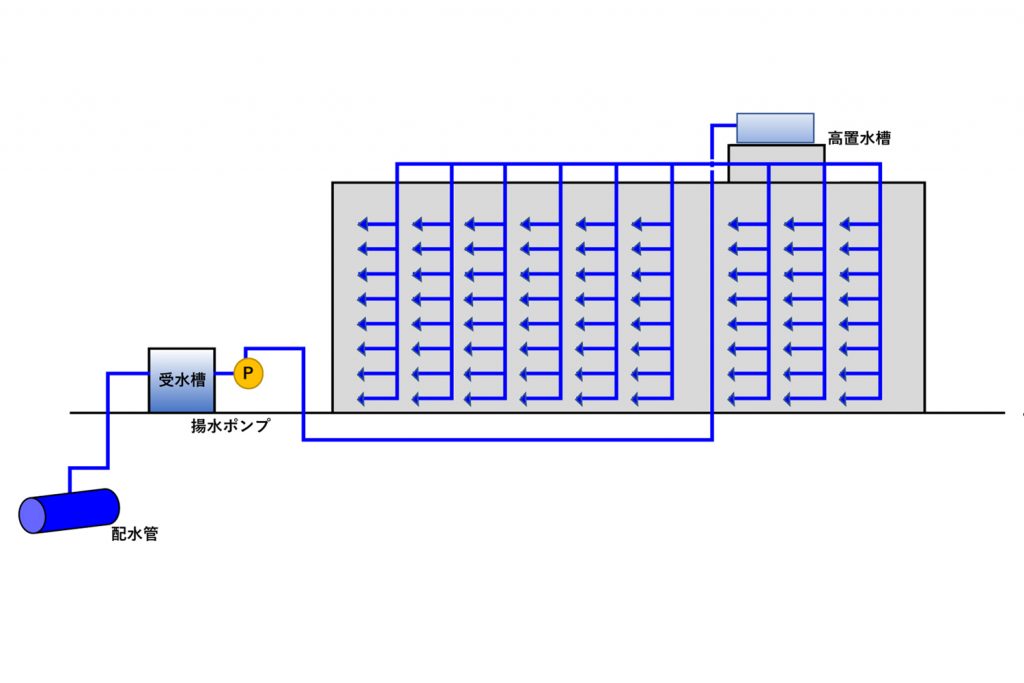

(1)各給水方式で断水が発生する理由

- 直圧直結方式

→水道本管から直接給水となる為、本管側の断水が発生しない限り水が止まることはありません。本管側の断水に関しては、行政による本管交換工事等が考えられます。 - 増圧直結方式

→増圧ポンプの動作不良により上層階で断水が発生します。水道本管の水にポンプで圧力を加えて給水されますが、ポンプが停止した場合も低層階へは水が供給されます。(直結直圧方式同様に水道本管の圧力で届く範囲)

直結直圧方式で届く階層としてはエリアの本管圧力により変動しますが、概ね4~5階程度の為、それ以上の階層では水圧不足や断水が発生する恐れがあります。

本方式での断水理由としてはポンプの異常や、ポンプを使用する為には電気を使う為電気設備の不具合が考えられます。 - 高架水槽方式

→屋上に設置されている高架水槽の水がなくなった場合断水が発生します。本方式では地下などに受水槽を設置し、そこから高架水槽へとポンプアップする方式が一般的となります。高架水槽の水位が低下すると自動で地下の受水槽から給水されますが、この時に

(1)高架水槽の水位低下を感知する設備(ボールタップ、電極棒等)の不具合により受水槽から高架水槽へ給水されない。

(2)水位低下を感知しているにも関わらず揚水ポンプの異常により受水槽から高架水槽へ給水されない。

(3)ポンプを動かすための電気設備の不具合、等が断水の理由として考えられます。 - ポンプ圧送方式

→本方式でもポンプ異常やポンプを動かす為の電気設備異常により断水が発生します。受水槽を使用していますが、本管より給水されていることから、常に貯留されている状態であることから、受水槽が空になるのは「1.」で記載をした、本管側の断水があった場合と考えられます。 - 全方式共通の断水理由:水道管の破損

→それぞれ方式によりポンプの使用等設備が異なりますが水は必ず水道管を経由して給水されます。この水道管が自然災害等により破損すると断水が発生します。

本管の破損であればその給水エリア一帯が、建物一棟だけであれば、その建物専有の給水管の破損が考えられます。

(2)断水発生時の対応

断水が起こった際にはまず各給水設備の蛇口等を閉めておくようにしましょう。蛇口を閉めておくことで給水管内への空気の流入を防ぐことができます。

また、給水復旧時に蛇口が開けっ放しだと水が放水された状態となってしまいます。

設備監視が導入されている場合断水発生時に制御盤で異常が起きている該当設備を確認することができます。その際には警報音が鳴動し、警備会社等が現地を確認に向かいます。設備監視が導入されていない場合には、断水発生時に建物の管理者へ連絡をする必要がありますので、建物管理会社があれば管理会社へ連絡をしていただく必要があります。

(3)断水復旧時のエア抜き

断水が発生した時点で給水管内は水で満たされていない状態となります。そのため断水が解消されても給水管内に空気が入っています。その際に気を付けなければいけないのがエア抜きをすることです。エア抜きをしないと給水管内にたまった空気が急激に器具へ供給され、その衝撃で器具の破損につながる場合があります。

エア抜きの方法としては蛇口から少しずつ水を出し、5分間程度は出しっぱなしの状態とします。水と一緒に空気が抜けていく音が発生しますので確認ができます。

(4)最後に

断水は異常が起きている設備の種類や状態によっては復旧まで時間がかかります。大事なことは設備の経年劣化を設備点検等で把握し、計画的な修繕を実施することとなります。

当社では給水設備の法定点検実施や設備改修のアドバイスも可能です。

お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

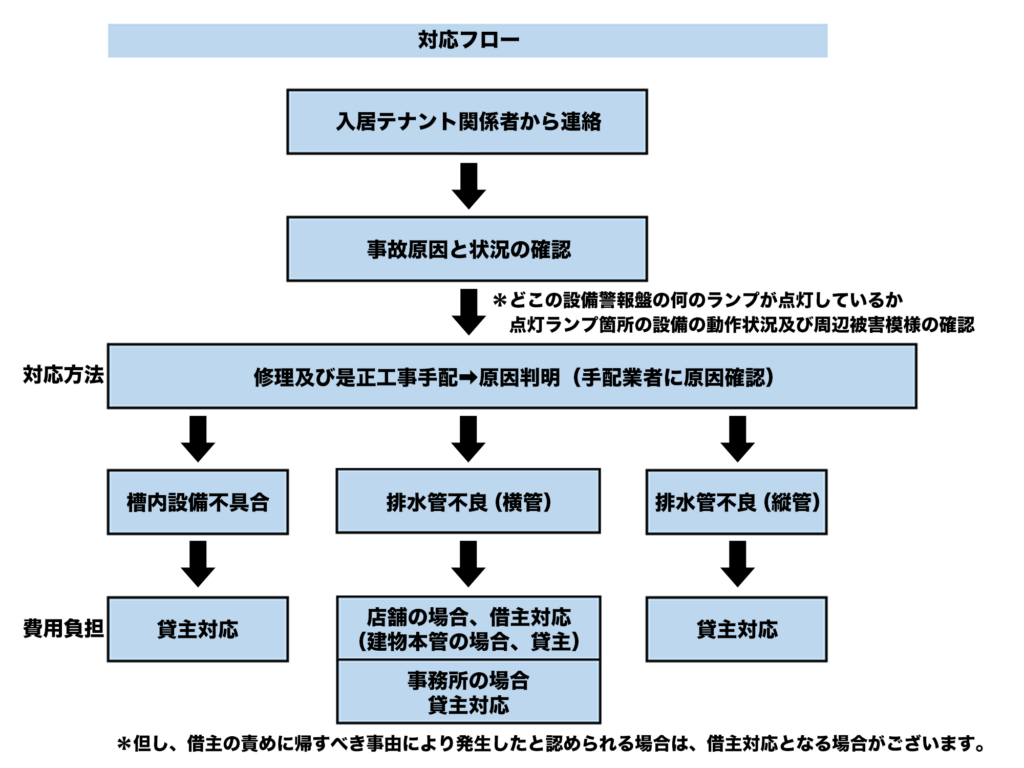

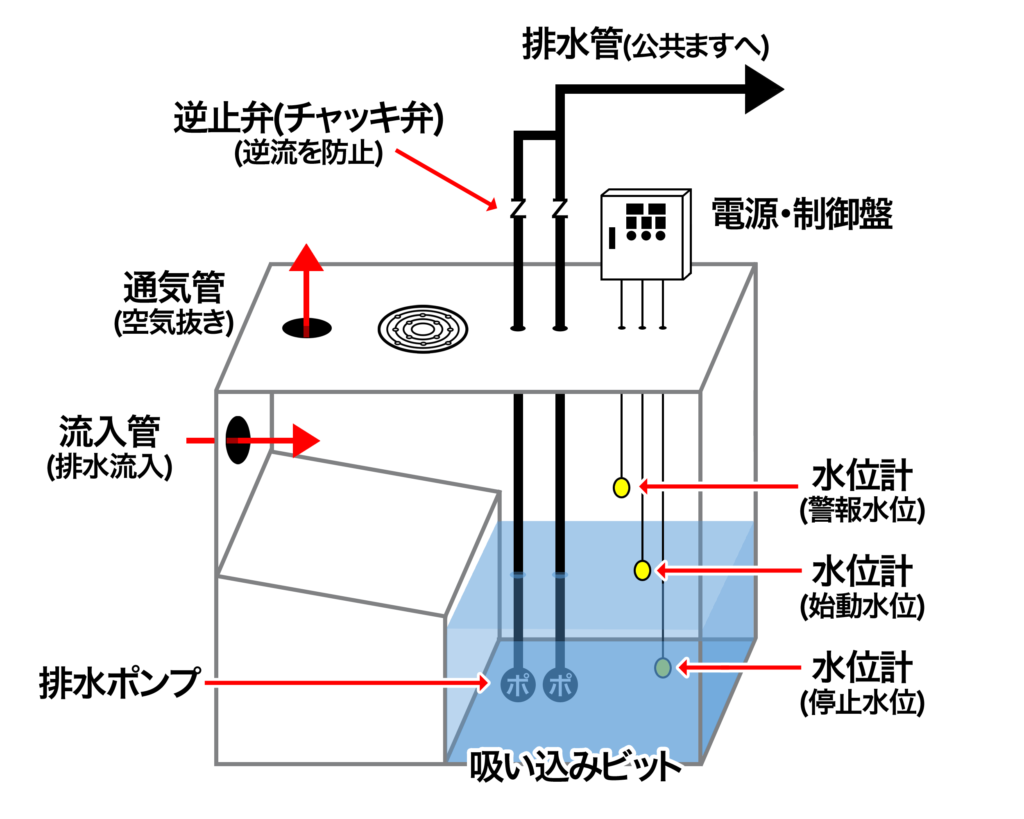

「設備警報盤から警報が鳴っています」と連絡があった場合の対応方法 ~汚水設備編~

入居テナント関係者から、「警報が鳴っています」と連絡を受けたオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか。その中でも給排水設備の汚水設備に関する対応方法をご紹介いたします。緊急時に対応ができるように、下記フローチャートを例に解説いたします。

あくまでも一般的な例を踏まえてのご紹介になります。ご参考までにご利用ください。

皆様が所有されているビルは下記のような設備盤が設置されており、汚水設備に異常があった場合に赤枠内盤の異常がある箇所のランプが点灯し、ブザーにて異常を知らせます。

※設備盤は建物毎に様式が異なるため、一例としてご覧ください。設備盤が無く、電源の入り切りのみのタイプもございます。

槽内設備不具合

■水位計(フロート)の誤作動

スカム(汚泥)が水位計に絡まり、始動水位が反応せず、排水ポンプが作動しないため、地上への排水不可

貸主または管理関係者が下記の順番で対応して下さい。

- まず始めに汚雑排水槽につながっている配管の水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 次にポンプ操作盤にて自動から手動に切り替えて、排水ポンプの作動をする。(3分間程)

- 手動で作業後、自動運転に必ず戻す。

*1-3手順後、作業結果を設備業者へ連絡。

問題なければ、借主へ水の使用再開の連絡を行い、完了。 - 是正されない場合、汚雑排水槽内の汚物(スカム)及び汚水の排出を行った上で調査及び工事完了後、借主へ水の使用再開の連絡を行う。

※手順3で復旧した場合は、水位計(フロート)の交換及び水位計設置位置の是正等を検討する必要があります。

■排水ポンプ誤作動によるアラート(警報音)

排水ポンプの故障および絶縁値低下によるポンプ機能不全

下記の順番で借主へ対応をお願いして下さい

- まず始めに汚雑排水槽につながっている配管の水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 次にポンプ操作盤にて自動から手動に切り替えて、排水ポンプの作動をする。(3分間程)

- 手動で作業後、自動運転に必ず戻す。

*1-3手順後、作業結果を設備業者へ連絡。問題なければ、借主へ水の使用再開の連絡を行い、完了。 - 是正されない場合、汚雑排水槽内の汚物(スカム)及び汚水の排出を行った上で調査を依頼の上、工事完了後、借主へ水の使用再開の連絡を行う。

排水管不良(横菅)

■排水ポンプは正常作動しているが、槽内の汚水及びスカム(汚物)が排出されない場合

排水ポンプから地上への排水桝までに詰まり等の異常

下記の順番で借主へ対応をお願いして下さい

- まず始めに汚雑排水槽につながっている配管の水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 次にポンプ操作盤にて自動から手動に切り替えて、排水ポンプの作動をする。(3分間程)

- 手動で作業後、自動運転に必ず戻す。

*1-3手順後、作業結果を設備業者へ連絡。

問題なければ、借主へ水の使用再開の連絡を行い、完了。 - 是正されない場合、給排水事業者に配管高圧洗浄を依頼の上、工事完了後、借主へ水の使用再開の連絡を行う。

排水管不良(縦菅)

■ビル内の全借主から「トイレなど使用できない」と連絡があった場合

地上の排水桝に詰まり等の異常

下記の順番で借主へ対応をお願いして下さい

- まず始めにビル内全利用者に水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 給排水事業者に調査を依頼の上、是正工事を手配する。

- 工事完了後、ビル内全借主に水の使用再開の連絡を行う。

警報盤からのアラート(警報音)の中には特に異常が見られなかった誤作動ということもあるので警報音が鳴っている場合は、速やかにポンプ操作盤および各借主に給排水状態を確認することが大事です。

以上、大きく分けて3つの事例をあげて解説してきましたが、事故が起きてからポンプ操作盤の操作で解決できれば良いのですが、そうではない場合、給排水事業者などへ依頼をしなければなりません。緊急時に対応ができるように、設置場所や操作盤の種類を確認頂くことをおすすめ致します。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

テナントが負担するBM(ビルマネジメント)項目について

テナントが出店をする際に、賃料、共益費、光熱費以外にもテナント独自で契約をするビルマネジメントや法定点検があります。

今回はそのうち代表的なものをいくつかご紹介します。

防火対象物点検(※法定点検)

出店する建物が一定の商業施設や大型のビルで、防火管理体制における管理権限者がテナント(区画)ごととなっている場合、テナントごとに年に1回防火対象物点検を実施し、消防署に報告をしなければなりません。

防火対象物点検はビル全体で必要になってくるため、全店舗がビル指定の業者に発注するケースもありますが、報告義務は管理権限ごとに発生するため、これを怠ると指導等が入る場合がございます。

フロン排出抑制法における点検(※法定点検)

業務用エアコン等のすべての機器に3ヶ月ごとの簡易点検を、一定規模以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による定期点検を義務付けています。

エアコンの資産区分がオーナー側にある場合はオーナー側での実施となることが多いですが、テナント自身の資産区分になる場合はテナントにて実施をする必要性が出てきます。

清掃業務

店舗スタッフで実施をしない場合には発注するケースがあります。

簡易な清掃やトイレ清掃であれば店舗スタッフで実施できる場合もございますが、ワックスがけや、グリストラップ清掃等、専用の機械や技術、著しく汚い部分の清掃等は委託するケースも多いです。

機械警備

基本的にオーナー側で発注する機械警備は共用部のみの場合が多く、商業施設等であっても専有部内の機械警備はテナントにて発注、実費負担となる場合が多いです。

店舗ごとに導入の判断し、適正なセキュリティを保つ必要がございます。

害虫駆除、防除

建物として害虫やねずみの駆除、防除を定期的に実施している場合がございますが、各区画内についてはテナント自身が実施をする必要性が出てきます。

オーナー側の実施はあくまで共用部に限った場合が多いため、店舗内でこれを実施しないと害虫の発生に繋がる場合があります。

オーナー側が関与しない部分も多々ありますが、どのような業務が必要かを把握することはテナント管理や誘致において必要な情報です。

テナントによっては法的に必要な点検・報告を認知していない場合も多く、これにより行政よりテナントに対し指導があれば、オーナー側の責務ではないもののまったく無関係とはいかない場合もございます。

不要なトラブルを回避する意味でも把握をすることに努めたほうが良いと考えます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

PFOS等を含有した泡消火設備の取り扱いの管理について

令和5年2月1日に「水質汚濁防止法施工令の一部を改正する政令」が施行され、PFOS等が水質汚濁防止法で規定する「環境や人体への影響が危惧される物質」に追加されました。

PFOSとは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(工業的に作られる有機フッ素化合物)で油、汚れ、水を良くはじき、熱に強い特徴がありますが、前述に記載した通り環境、人体への影響がある物質と認められ、これを含有しない泡消火剤への交換が推奨されています。PFOS等は、一定規模以上の駐車場などに設置される泡消火設備の消火薬剤に含有されている場合があります。

PFOS等が水質汚濁防止法内で「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(指定物質)」となり、下記取り組みが必要となります。

- 適正な管理の徹底

- PFOS等を含有しない泡消火薬剤への交換の考慮

- 事故等による水質汚濁の未然防止

事故時の応急措置

施設を有する指定事業者の設置者は、天災を含む事故により、泡消火設備に含まれる指定物質が公共用水域に排出・地下に浸透し、人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を都道府県知事等へ届け出が必要です。

事故の原因として多い事例は自動車による天井配管や手動起動装置に対する接触があげられます。

応急措置については、オイルフェンスの設置、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出または地下への浸透防止、汚染土壌の除去等が求められます。なお、応急措置が講じられていない場合は、措置命令が出され、従わない場合は罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されます。

PFOS等を含有する泡消火器が使用された時の措置

やむを得ない事情により、PFOS等を含有する泡消火剤が使用され、PFOS等が排出される場合は、流出の状況等の情報を政令市の担当者に共有いただく必要がございます。

具体的な共有内容といたしましては下記が例に挙げられます。

- 使用日時

- 使用場所

- 製品名と含有率(含有量)

- 消火剤のおおよその使用量及び環境中への排出量

- 排出先の河川等の周囲の状況

- 関係者連絡先

廃棄する場合

泡消火薬剤は産業廃棄物となります。

廃棄について日本消火装置工業会は、焼却による分解処理が推奨されています。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

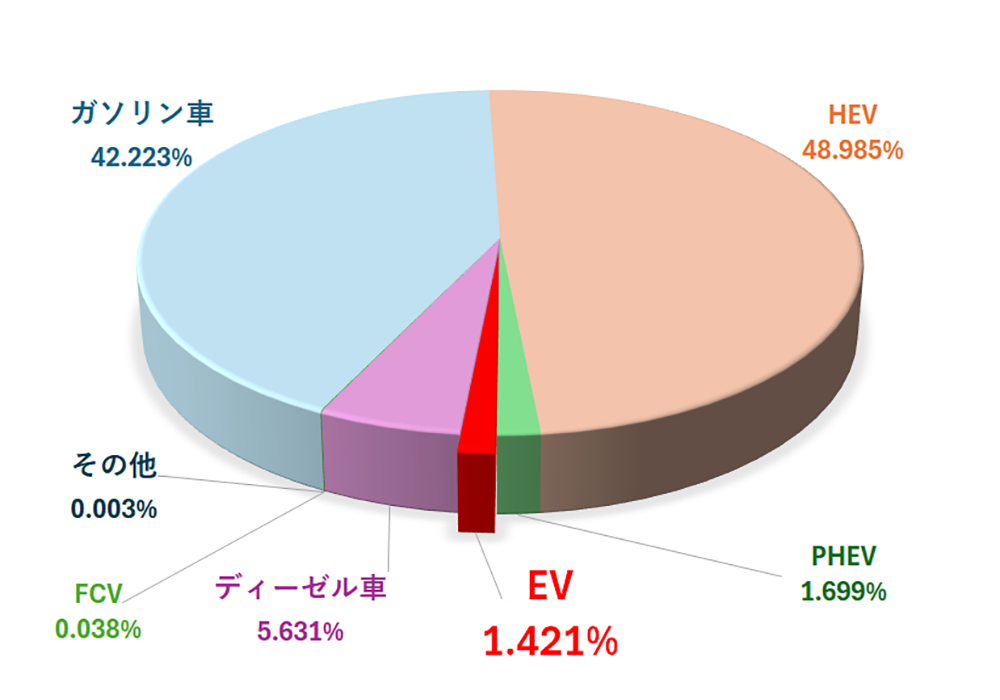

EV充電器について

現在、世界中で脱炭素を達成するため、EV:電気自動車(以下、EVという)が急速に普及しており、様々なメディアでEVに関するニュースが発信されております。

EVに関して、一見、商業不動産の業界関係者(ビルオーナー、ビル管理会社 等)には関係が薄い印象がありますが、決してそのようなことはございません。

なぜなら、EVが普及するために不可欠な「EV充電器」が商業不動産と関係してくるからです。

今後、EV普及のためにはEV充電器を様々な場所に設置しなければならず、商業ビルの駐車場も主要設置場所の一つに該当するからです。

以上につき、今回の記事ではEV充電器の一般的な知識や現状について記載いたします。

EV充電器について

EVを充電するための機械であり、EVが走行するためには欠かせない機器となります。

EVを普及させ、人々のインフラにできるか否かはEV充電機を如何に多くの場所に設置できるかが重要となります。

基礎充電と目的地充電

設置箇所については、主に基礎充電(自宅、職場など)と目的地充電(宿泊、商業不動産など)があり、現在、約9割が基礎充電となっております。

日本のEV化は約3~4%ですが、今後、EV化率を上げていくためには、基礎充電と併せて目的地充電も同様に普及させていくことが重要です。

EVはものによりますが、走行距離が平均で250~450㎞です。そのため、東京から車で地方に遠出をする場合、おそらく1度は充電が必要になります。その際に、目的地充電がインフラとして当たり前になれば、安心して遠出、宿泊などができるようになります。

今後、商業用不動産業では、目的地充電の設置・修繕などの提案が当たり前のように求められてくることが考えられます。

| 台数 | 割合 | |

|---|---|---|

| ガソリン車 | 938,750台 | 42.223% |

| HEV | 1,089,077台 | 48.985% |

| PHEV | 37,772台 | 1.699% |

| EV | 31,592台 | 1.421% |

| ディーゼル車 | 125,200台 | 5.631% |

| FCV | 848台 | 0.038% |

| その他 | 64台 | 0.003% |

| 計 | 2,223,303台 |

急速充電器と普通充電器

充電器の種類には急速充電器と普通充電器があります。

急速充電器はEVの充電を普通充電よりも素早く行うことができます。しかし、出力が高いため電池の寿命を縮めてしまうデメリットがあります。

普通充電器は急速充電より充電スピードが遅い代わりに出力が低いため電池の劣化を早めることなく充電をすることができます。

現時点では、普通充電器6kwを使用することで、電池に負担を与えず、数時間で充電を完了させることが充電器使用の最適解と考えられます。

| 充電器の種類 | 普通充電器(コンセント型) | 普通充電器(ケーブル一体型) | 急速充電器 |

|---|---|---|---|

| 出力 | 1kw~3kw | 3.2kw~6.0kw | 20kw~25kw |

| 設置場所 | ・戸建住宅 ・事業所の駐車場(生活の拠点になる場所) | ・商業施設 ・宿泊施設 ・マンション ・屋外駐車場 ・カーディーラー ・病院 ・レジャー施設 ・コンビニ、スーパー | ・高速道路のSA/PA |

| 特徴 | ・低出力の低速充電 ・充電時間は10時間以上 ・ケーブルは付属していないためケーブルの持ち運びが必要 | ・充電時間は数時間程度 ・普通充電器の出力は「3kw」と「6kw」に分かれる | ・高出力 ・充電時間は1回10分~40分程度 |

※一般的なデータを基に作成

政府も充電器設置を推進している

日本政府は2035年までに乗用車新車販売における電動車の比率を100%とする目標を掲げ、その達成に向けて、 2030年までに30万口を目指してEV充電器の設置を増加させることを目標にしております。

基礎充電の設置目標は10万〜20万口とされており、集合住宅に住むEVユーザーの1割以上が住宅内で充電ができるよう、充電インフラの強化を図る方針です。

また、目的地充電については約15万台の設置が目標となっております。

補助金についても政府は方針立てをしており、2023年11月10日に令和5年度補正予算案が閣議決定されております。EVの普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金には300億円が盛り込まれ、前年の補正予算比1.5倍の規模となりました。

経済産業省が公表した「充電インフラ整備促進に向けた指針」では、 設置目標が15万口から30万口に倍増し、急速充電の設置目標が3万口と据え置きである一方で、普通充電は12万口から27万口に倍以上増加したことを鑑み、大幅な増額となりました。

※今後、令和5年度補正予算案も本予算時に上方修正される可能性があります。

最後に

今後、どの程度のペースでEV化が進んでいくかは未知数ですが、世界中で脱炭素を掲げている以上、ほぼ間違いなくガソリン車はEVに置き換わります。

そのため、EV充電器は人々の生活から切り離せないインフラとなっていく可能性が高く、今後、どの業界にとっても重要な設備となってくることが考えられます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

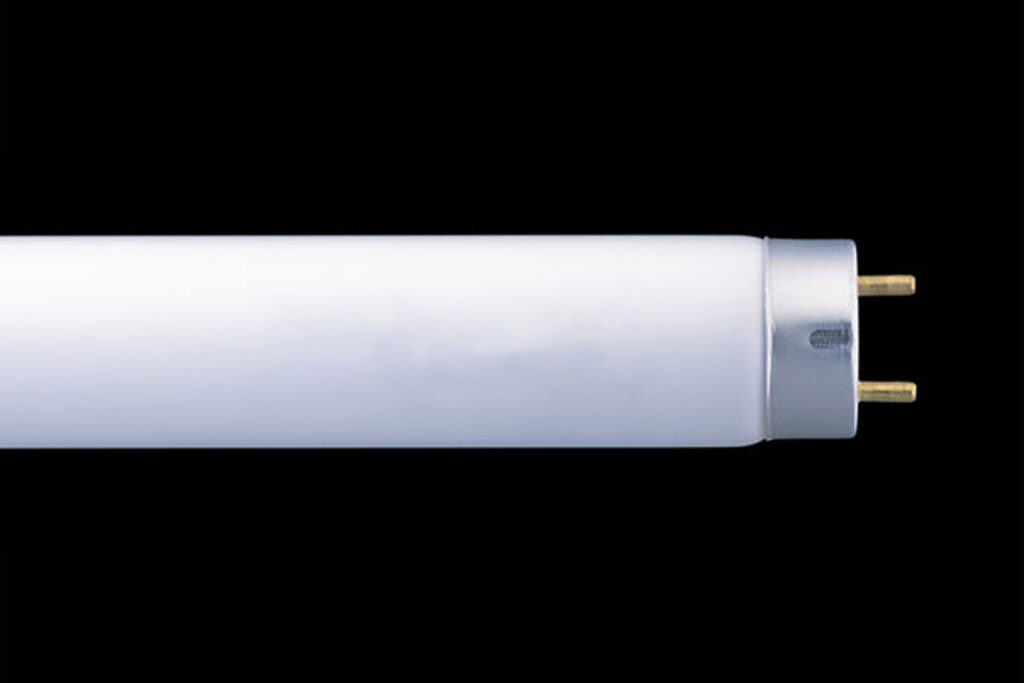

一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の終了について

2023年11月に「水銀に関する水俣条約」の締約国会議が実施され、直管蛍光灯の製造及び輸出入を2027年末までに禁止することで合意とする記事がございました。また、2022年5月の締約国会議では電球形蛍光灯が2025年末で製造及び輸出入が禁止が決まっておりましたので、今回の合意により、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入が禁止されることになりました。

製造状況や在庫状況次第で、いつごろ完全終売となるかは現時点では不明ですが、これからはLED照明が主流となります。LED照明への切り替えに伴い、現状設置されている機器によっては、電気工事が必要になります。

まず、照明機器の種類によって工事の必要の有無について

- 工事不要:天井への引っ掛けシーリング式のものや白熱電球の照明機器については不要となります。これらについては元々配線器具が設置されておりますので、市販のLEDライトをそのまま付け替えるだけ切り替えが完了となります。

- 工事要:「安定器」(※下図参照)と呼ばれる器具が、現行の蛍光灯に取り付けられている場合はバイパス工事と呼ばれる電気工事が必要です。

バイパス工事について

バイパス工事とはLEDに適した電気配線に切り替えるためのものです。蛍光灯用の照明に取り付けられている「安定器」に電気が流れないようにする若しくは取り外す工事となります。

工事施工について

バイパス工事には電気工事士の国家資格が必要となります。無資格者ではできませんので、ご注意ください。

直前になると施工業者の案件が増え、対応できなくなる可能性もあるので、工事が必要か不必要かどうかも含めて早めのご相談をおすすめします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

設備インフラの目安

店舗を開業するに当たって一般的に必要なインフラ等の設備容量について、業態別にお伝えします。

(あくまでもここに記載のものは一例です。厳密には業態や用途により異なる場合がございますのでご了承ください。)

美容室

面積 約30~45坪のケース

| 電灯(KW) | 25kW |

| 動力(KW) | 15kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 48.5mm |

| 空調設備 | 280Kcal/㎡ |

面積 約70~100坪のケース

| 電灯(KW) | 35kW |

| 動力(KW) | 25kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 280Kcal/㎡ |

カフェ

面積 約40坪のケース

| 電灯(KW) | 40kW |

| 動力(KW) | 40kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 34mm |

| 空調設備 | 20kW |

飲食店(中華・ラーメン店)

面積 約40坪のケース

| 電灯(KW) | 30kW |

| 動力(KW) | 50kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100~125mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 30kW |

飲食店(焼肉店)

面積 約30~50坪のケース

| 電灯(KW) | 25kW |

| 動力(KW) | 45kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 43.0mm |

| 空調設備 | 30kW |

飲食店(居酒屋)

面積 約60~70坪のケース

| 電灯(KW) | 40kW |

| 動力(KW) | 60kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 30kW |

面積 約100~120坪のケース

| 電灯(KW) | 50kW |

| 動力(KW) | 95kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 50kW |

ファミレス

面積 約80~100坪のケース

| 電灯(KW) | 60kW |

| 動力(KW) | 85kW |

| 給水 | 32mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 48.6mm |

| 空調設備 | 30kW |

カラオケ

面積 約80坪のケース

| 電灯(KW) | 50kW |

| 動力(KW) | 75kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 42.7mm |

| 空調設備 | 30kW |

フィットネスジム

面積 約80~90坪のケース

| 電灯(KW) | 30kW |

| 動力(KW) | 30kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 48.6mm |

| 空調設備 | 17.25kW |

あくまで一般的な数値であり、記載されている数値で開業を保証できるものではありません。

しかしながら、ご自身で所有されている物件・区画のインフラの容量を把握しておくことで、

- 具体的に業種を絞ってテナントを検討できる

- 賃貸借契約後になって「インフラの容量が足りず開業できない」といったトラブル防止

などのメリットがあります。

賃貸借契約を締結する前に、入居予定テナントが設計・工事を依頼予定の内装工事業者や設計業者等のプロに現地を確認してもらうことで、テナント入居後のトラブルを未然に防ぐことができますね。

また、築年数が経過している建物であれば、テナントが退去してスケルトン状態になった際に、水道管等のメンテナンスや取り回しの変更工事・容量の確認などをすることで、安心して物件を賃貸することができます。

弊社では、後継テナントの募集から、工事業者の選定、テナント入居後の窓口対応、家賃や検針した電気・水道料の徴収など、幅広くビルオーナー様をサポートいたします。

「テナント募集だけ」「検針業務だけ」なども対応いたします。お気軽にお問合せください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

寒い季節の給湯器の取り扱いにご注意を

冬季の給湯器の取り扱いにつきまして今回は記事にしたいと思います。

まず給湯器ですがおおよその耐用年数が約10~15年となっております。

10年前後使用されている給湯器は温度にバラつきが出たり、お湯になるまでの時間が長くなるといった症状が出てきます。

点検に関して、家庭用タイプは10年、業務用タイプは3年を目安に点検を推奨しているメーカーが多いです。

次に、給湯器が故障しやすい時期としては冬が圧倒的に多いといわれております。

その主な理由としては、

- 稼働負担がかかる

夏季の水温と冬季水温は約15度ほど相違があり、同じ温度まで上げるために冬季はより負荷がかかります。また、冬は湯船につかる方や日々の手洗いをお湯でされる方も多くなることで稼働回数も増加し、こちらも負荷がかかり、故障に繋がりやすくなります。- 中の水が凍る

給湯器内部の水が凍ってしまうことで、凍結膨張が起き、破裂し使用できなくなることがあります。基本的に通電していれば凍結防止機能が作動する製品が多いですが、年末年始休暇の際に一時的に空けるためブレーカーを落としたり、電気プラグを抜いてしまうとその機能が作動しなくなり配管の凍結し破裂、故障に繋がります。凍結しても破裂まではいかず、気温が上がると治る場合もありますが、ご注意ください。

なお、給湯器が凍結する目安の気温は氷点下4度だそうです。

1.に関してはある程度仕方ない部分かと思いますが、

2.については、ブレーカーを落とさない・断熱材を利用する・給湯器内の水を抜いておくことで予防できます。

凍結した場合、部分的な凍結であればお湯はでますが、水圧が極端に弱くなります。完全な凍結の場合はお湯が一切出ません。

この際の対処法ですが、無理に給湯を試みると配管の破裂がございますので、使用を停止し、自然解凍を待ちましょう。

早く直したいが為に熱湯をかけてしまうと急激な温度変化で配管の破損に繋がります。

今回は以上です。冬場はお湯がでないと生活への影響が甚大になりますが、故障が多くなる季節で、メーカーの在庫が薄くなり、すぐに修理や交換ができない状況になる可能性がありますので、事前の交換や点検修理をお勧めします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナントビルにガス設備を導入するメリット・デメリットについて

テナントビルにガス設備を導入したときにどのようなメリットやデメリットがあるか検討してみました。

メリット

- 対象となるテナント業種の幅が広がる(飲食店・美容室等)

- より賃料が高いテナントに入居してもらえる可能性が高まる

デメリット

- ガス設備導入の費用がかかる

- ガスを使用するテナントは飲食店が多く、合わせて排気・換気設備も合わせたものを整備する必要がある

- ガスの事故の懸念がある

では電気と比較した場合に、ガスのデメリットを解消することができるでしょうか。

ガスと電気それぞれどのような特徴があるのか比べてみましょう。

ガス

- 熱源を分けることができるため、停電時にもガスを利用可能

- 重飲食など強い火力が必要な業態においては不可決

- 美容室のようにお湯を大量に使用する場合は、給湯効率もコストもガスの方が良い

電気

- コンロにおいては、ガスの燃焼が発生しないため厨房内の温度が上がりづらい

- 燃焼による水蒸気等も発生しないため、汚れの元の発生量が少ない

- 燃焼によるCO2発生がなく、換気量が大きくなくて済む

電気調理器具の発展が目覚ましいのが飲食店ですが、ガスを使わずとも高度な調理をすることができる本格的な厨房機器もあります。

なお、本格的な厨房を備えた飲食店で全ての加熱調理を電気機器で賄う場合は、動力電源を必要とします。

小規模な建物で電灯電源しか設備がない場合は、対応できませんので注意が必要です。

ガスと電気、それぞれにメリットがあり、一概にはどちらの方が良いということはできないため、ビル全体の運用を含めて検討が必要となります。

もしご所有の土地・建物の立地やフロア面積が、飲食店も十分に見込め、かつ飲食店の入居を可とするのであれば、ガス設備を導入しておいた方がよいでしょう。

一方で、飲食店や美容室などの入居を望まない場合や、そもそも事務所用途の需要が多い立地・面積であれば無理に導入する必要はないと言えます。

上記のような検証を踏まえ、ご自身の不動産を総合的に判断することをおすすめいたします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

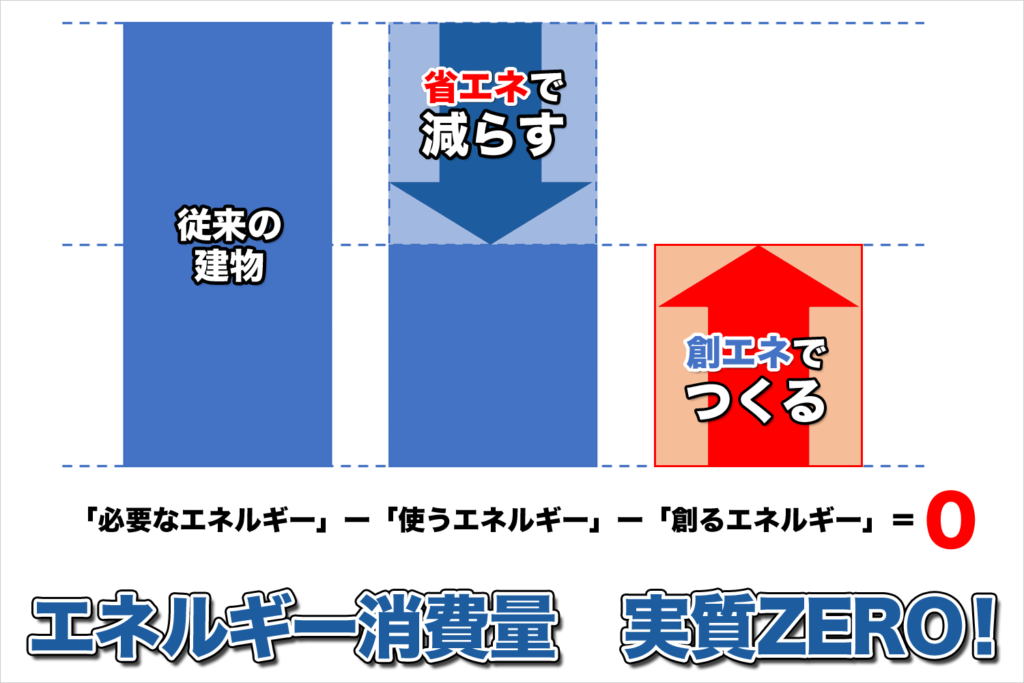

カーボンニュートラルについて

昨今、脱炭素のニュースが各メディアを通じて多くなってきました。

特に今年(2023年7月~8月)は記録的な猛暑が続いており、今後の気温の上昇に心配の声が多く上がっております。

世界各国が「カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること)」をスローガンに掲げ、自動車のEV化や新エネルギー(太陽光、風力発電)の活用など脱炭素に向けて取り組みが進んでおります。

日本でも2020年10月に菅元総理が所信表明演説において、2050年までに「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。

その中で、当社の業務とつながりが深い商業ビルに関しても脱炭素の取り組みが広がっております。今回は商業ビルの脱炭素の取組みの一環である、「ZEB」について、ご紹介させていただきます。

ZEBとは、「消費する一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物」「消費するエネルギーを削減し、使用するエネルギーは自ら生産することにより正味のエネルギー消費をゼロにする建物」という意味を持ちます。

もう少し詳しく説明すると・・・

商業ビルで活動(仕事)をする際に、電力会社と契約しエネルギー(主に電気)を使用します。エネルギーの使用用途は様々で、部屋に明かりを灯したり、エアコンを使ったり、パソコンを使ったりと、それら全てにエネルギーが使われています。

この「使用しているエネルギー」を「作りだしたエネルギー」と相殺してゼロにできる建物がZEB基準の建物となります。

これらの基準を満たすために「使用しているエネルギーを可能な限り減らすこと」、「エネルギーを自ら作り出すこと」をしなければいけません。

「使用しているエネルギーを可能な限り減らす方法」としては、高い断熱性能の外壁・窓・断熱材を使用したり、電力消費の少ないLED照明を使用したり、省エネ性能のエアコンを使用することなどがあります。

また、「エネルギーを自ら作り出す方法」としては、太陽光発電で発電した電気を使用したり、太陽光発電で作り出した電気を蓄電池で貯めて貯めた電気を使用することなどがございます。

このような取組みを通じて、カーボンニュートラルを実現することができます。

カーボンニュートラルへのアメリカ取組事例

- アメリカのバイデン政権は連邦政府の新規ビルを2030年までにオール電化にする方針を発表。(既存ビルを改修工事する場合も対象)

- ニューヨーク州のホークル知事が2035年までに化石燃料を使用する暖房器具の販売禁止を立法化するよう州議会に要請。

最後に

以前まで脱炭素の取組みというと「石炭火力発電の廃止」や「自動車EV化」など、基本的にはエネルギー関連企業や自動車関連企業の取組みがメディアで取り上げられることが多かった印象です。しかし、現在(2023年)は全て産業が脱炭素に取り組むことが求められております。

- 経済産業省は令和3年3月の温対法一部改正の法律案で、企業が排出する温室効果ガス排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を定め、一定の規模以上の企業は自らのCO2の排出量を算定し、電子システムによる報告が義務付けました。

商業ビルに関して、オーナー、テナント、管理会社、サービス利用者など様々な方が関わってきます。それぞれの立場でどのようにすればカーボンニュートラルを達成できるかを考えていくことが今後大事になってくると考えます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

耐震補強工事について

地震大国と呼ばれる日本において、建物の耐震性を高めることは非常に重要です。今後建てられる建物は当然として、既に建築済みの既存建物にも同様のことが言えるでしょう。

近い将来、国内の広い範囲にて震度6以上の地震発生が予見されており、大切な資産である不動産を守り、かつその市場価値を高めるためには、既存建築物の耐震補強工事は必要不可欠となっています。

今回の記事では、その耐震補強工事の概要についてご紹介していきたいと思います。

1.耐震補強工事とは

耐震補強工事とは、様々な理由で耐震強度に不安のある物件に対して補強工事を行い、建物を地震に強くすることで、損壊ないし倒壊を防ぐための工事です。

特に、築年数が古く現在の建築基準法に定められた基準に満たない建物は既存不適格建物と呼ばれ、耐震補強工事を行い、それを是正することが強く求められています。

適切な補強を行うことで、古い建物であっても十分に地震に耐えられるようになると言われており、地震の影響による建物の被害を低減させることで、人々の生命と資産を守ることにつながる非常に常用な工事と言えるでしょう。

2.主に工事が必要なケース

1981年以前の建築物件

前述したとおり、築年数が古い建物は、現在の耐震基準とは違う基準で建築されており、十分な耐震性能があるとは言えません。

1978年の宮城県沖地震での被害を受けて施行された「新耐震基準」に適合しない、1981年以前に建てられた建物に関しては、震度6以上の地震が発生した場合、倒壊してしまう恐れがあります。

これに該当する建物は、一刻も早く耐震補強工事を行うべきでしょう。

大きな災害によるダメージを受けた物件

過去に大きな地震や洪水などの災害に見舞われた地域の建物は、外観上何も問題ないように見えていても、ダメージを受けている可能性があります。

そういった建物は、次に大きな地震が起きた際に、損壊や倒壊の危険性があります。

構造的な弱点のある物件

1階の壁面積が少ない、建物が複雑な形状をしている、吹き抜けがある、立っている場所の地盤が軟弱などの弱点がある建物には、特に注意が必要です。

どこに弱点があるのかわかっていないケースもあるため、耐震診断を行うなど、専門の事業者に確認してもらう必要があります。

3.工事の流れ

耐震工事の大まかな流れとしては、以下の流れをたどります。

耐震診断による耐震性能評価→工事計画→見積策定→工事の実施

建物の種類や規模にもよりますが、戸建住宅であれば数週間、大型建築物の場合は数カ月~一年程度となります。

4.工事の方法紹介

主な例

基礎の補修、補強

建物を支える最も重要な部分である基礎の補修・補強は最優先とも言えます。具体的な工法としては、腐った木材の交換や樹脂によるコンクリートのひび割れ部分の補修、または基礎の打ち増しによる補強や特殊な繊維シートでの被覆補強などがあげられます。

接合部の補強

土台・柱・筋交い、梁などの接合部が脆弱だと、地震によって建物が倒壊する危険が高まります。専用の接着剤やボルト・プレート等金物で固定し、建物の強度を高めることで地震に備える方法です。

壁の補強

開口部が多く壁が不十分な建物やバランスの悪い建物は、壁の補強ないし増設が可能です。

鉄骨ブレース(補強材)の増設、特殊なパネルを使うなどといった既存壁の補強や、新たな壁を鉄筋コンクリート等で増設することで耐震補強を行えます。

軽量化

建物全体の重さが重いほど、地震へのリスクは高くなります。構造体の一部を撤去する、軽量素材に変更するといった方法で建物を軽量化することで、倒壊するリスクを下げることができます。

免震構造化(鉄骨造等)

建物の基礎下や中間部分の柱に免振装置を設置することで、振動が建物に与える影響を低減し、建物が損傷することを防ぐことができます。

制震機構の組み込み

建物に制震ダンパーや制震パネルを組み込み、建物の揺れを小さくすることで、地震の影響を抑えることができます。

5.工事の相場費用

耐震補強工事の費用としては、主に「耐震診断」と「耐震工事」の二つがメインとなります。

費用相場は、建物の規模や構造によって大きく変動するため、大まかな目安を記載しておきます。

耐震診断

鉄筋コンクリート造

500円/m²~2,500円/m²程度

鉄骨造

1,500円/m²~3,000円/m²程度

木造(戸建て)

30万円/棟~50万円/棟程度

耐震工事

鉄筋コンクリート造

15,000円/m²~50,000円/m²程度

木造(戸建て)

50万円/棟~300万円/棟程度

6.耐震補強工事における補助金について

災害に強い国土・地域の構築につながる耐震工事は、自治体によって補助金制度があります。

適用要件や金額などは、それぞれの自治体によって違いますが、高額な費用がかかる耐震工事の負担を低減することができます。

耐震工事をご検討の際は、各自治体の補助金制度について確認してみましょう。

お住いの住宅や管理物件等、耐震性に不安のある建物をお持ちの方は、一度耐震診断を受けてみることをお勧めします。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので、何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

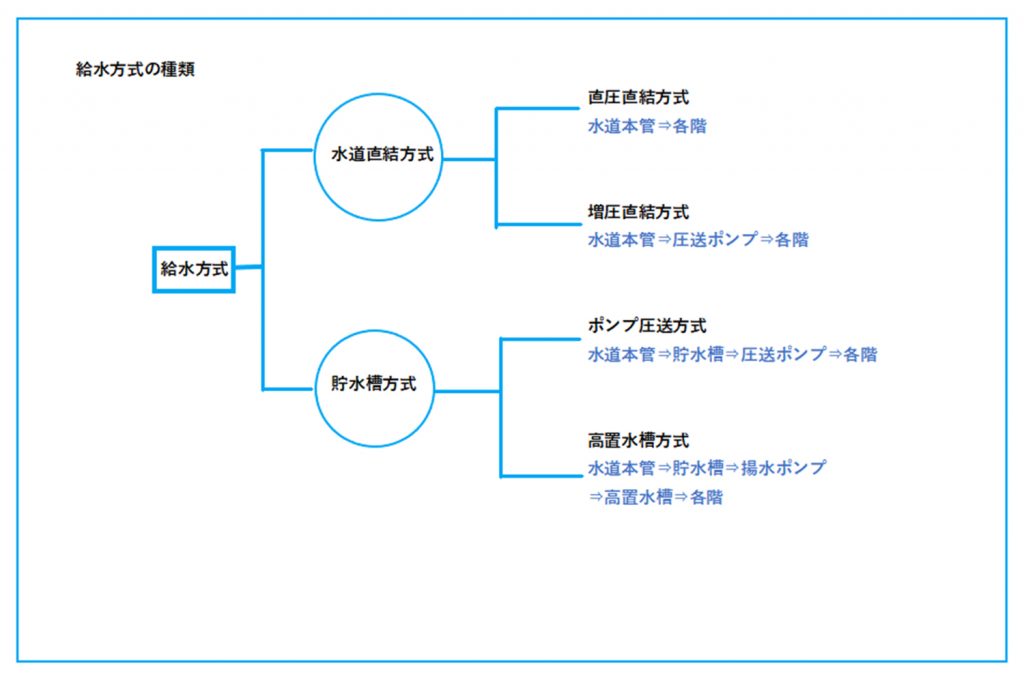

給水方式について

ビルには様々なテナントが入る上で用途別で水を扱う場面がございます。

例として事務所ではトイレや洗面、店舗では調理場や流し台などがございます。そこで今回の記事ではビルの給水方式に関してご案内いたします。

基本的なビルの給水方法は2つに分かれます。それぞれの給水方法とメリット、デメリットに関してご案内いたします。

1.水道直結方式

水道直結方式は2つの方式が現在使用されております。

増圧直結方式

配水管から敷地内の建物に引き込まれる給水管の途中に増圧装置(ポンプ)を取り付け、受水槽を経由せず、各フロアの蛇口まで給水する方式です。停電時においても、配水管の圧力で5階程度までの低層階への給水ができます。

増圧直結方式は多くの水道局でメーターバイパスユニットの設置が義務化されております。

メーターバイパスユニットとは旧式設備の交換時に断水しないように給水ルートを確保する設備になります。

| 直圧直結方式 | 増圧直結方式 | |

|---|---|---|

| メリット | ・停電への影響がない。 ・専門業者による貯水槽の清掃や水質検査が不要。 ・受水槽など不要になり、スペースを有効活用できます。 ・管路の破損、配水池の水不足がない限り断水が起こらない。 ・衛生的な水を直接給水可能。 | ・専門業者による貯水槽の清掃や水質検査が不要。 ・受水槽など不要になり、スペースを有効活用できます。 ・衛生的な水を供給可能。 ・停電時は上水道管の圧力で給水が可能。 *但し3階以上は給水に一定条件があり、詳細は水道局へ連絡になります。 ・水圧は増圧ポンプで調整できる。 |

| デメリット | ・工事や災害時、水道本管の影響をそのまま受ける ・断水すると給水できない ・3階建て以下の建築物のみ適用 *自治体によっては5階まで適用 | ・工事や災害時、水道本管の影響をそのまま受ける ・ポンプの定期的な点検が必要 *年に1度以上が義務 ・断水すると給水できない ・増圧ポンプのスペースが必要。 ・地域によっては認可されない。 ・3~5階建ての建築物のみ適用。 |

2.貯水槽方式

貯水槽方式は上水道管からの水を受水槽に貯めて給水する方式です。

受水槽を利用した給水方法で、2つの方式がございます。

| ポンプ圧送方式 | 高置水槽方式 | |

|---|---|---|

| メリット | ・高階層にも給水できる。 ・水圧はポンプで調節できる。 ・断水しても受水槽と加圧ポンプで給水できる。 *ただし給水できる上限は受水槽に残っている水量のみ | ・高層階にも給水できる。 ・重力で給水するので水圧は一定。 ・断水しても給水できる。 ・停電しても給水できる。 *ただし給水できる上限は受水槽、高置水槽に残っている水量のみ |

| デメリット | ・水質汚染を起こさないよう、受水槽の清掃が必要。 ・停電すると給水できない。 ・受水槽と加圧給水ポンプのスペースが必要。 ・水槽の容量によって水質検査が必要 | ・水質汚染を起こさないよう、受水槽、高置水槽の清掃が必要。 ・受水槽と揚水ポンプ、高置水槽のスペースが必要。 ・設置コストがかかる(高額) ・水槽の容量によって水質検査が必要 |

有効容量10㎥水槽がある場合、年に1回以上の清掃や検査が必要になります。

10㎥以下でも清掃や検査が望ましいです。

これらは水道法第4条に基づく水質基準として規定されています。

またビル衛生管理法という法律の下、ビルを衛生的に保つための施策として「給水および排水の管理」、「清掃」が上記項目に該当いたします。

いかがでしょうか。

給水方式の決定をするときはまず水道局で地域の給水方法や給水量を確認します。

また、建築物の種類によっても給水方式を考慮して決定しなければなりません。

飲食店など事業用として扱う建築物は水道直結方式を選択すると断水の場合に営業または事業がストップしてしまうリスクがございますが他方で貯水槽方式の場合、定期的な水槽の清掃作業・水質検査で数時間の断水するケースがございます。

最近は古い建物において貯水槽方式から水道直結方式への切り替えがございます。

水槽の清掃が不要な点と排水管の水圧で利用できるので省エネ効果(二酸化炭素の削減効果)がありSDGsの目的の一つである温室効果ガスの排出量の削減が可能です。

所有する建築物に入居するテナントの業種を検討した上で給水方式を決定しましょう。

余談ではございますが、水道のメーター設置条件も水道局に確認が必要になります。

水道メーターは8年で交換することが決められています。

上記のメリット・デメリットを参考にした上で給水方法を決定する際は「まず水道局に確認する」と覚えておきましょう。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

非常用照明について

非常用照明器具とは、地震、火災その他の災害、事故などにより停電が発生した場合に、人々の建築物からの避難に際して、秩序ある避難行動を可能にするための照明設備のことをいいます。つまり、火災等により電気配線の断線が発生するなどして停電になってしまった際に、自動的に非常電源に切替わり、室内や通路を明るく照らします。

非常用照明器具は、大きく【蓄電池】【器具】【光源(ランプ)】【点灯形態】の4つの要素から構成されています。

蓄電池

電池内蔵型

照明器具内部に蓄電池が組み込まれている照明器具です。

火災などにより電気配線が切断されても、自動的に内蔵された蓄電地により点灯します。

小規模なビルで採用されています。

電源別置型

蓄電池設備を別に用意する必要がある照明器具で、停電を検出すると、自動で予備電源に切り替わり点灯します。

中規模以上のビルになると、共用部(エントランス・廊下等)は電池内蔵型、テナント等が入る占有部は電源別置型が採用されることが多くなっています

器具

器具の種類は【露出型】【下面開放型】【簡易密閉型】の3種類あります。

露出型

天井に直接器具を設置するタイプです。

使用場所は選びませんが天井から直接照明器具が出ているので、器具自体の存在感があります。

下面開放型

天井に器具を埋込み、蛍光灯にカバーをしていないタイプです。

デザイン重視で外観を気にする店舗や事務所に多く使用されています。

簡易密閉型

天井に直接器具を設置し、蛍光灯にカバーをしているタイプです。

デザインよりも耐久性重視で、倉庫等で使用されています。

光源(ランプ)

光源(ランプ)の種類は【直管蛍光ランプ】【コンパクト蛍光ランプ】【LED】の大きく3つに分けられます。

直管蛍光ランプ

直管蛍光ランプは、棒状の蛍光灯で、多く普及しているため安価で、また部屋全体に明るさが行き渡る為オフィスや工場、倉庫などで多く使用されています。

コンパクト蛍光ランプ

コンパクト蛍光ランプは、蛍光灯の管を曲げていて、形状が小さい蛍光灯です。ダウンライトのように、小型な器具に設置できるため白熱灯に代わり多く使用されています。

LED

LEDは、寿命が長く、省エネであることから、家庭の照明はもちろん、自動車の照明や交通機関などで幅広く使用されています。

点灯形態

常時と非常時の点灯の仕方には種類があります。それを点灯形態といいます。

点灯形態には、【専用型】【併用形】【組込形(埋込形)】の3つがあり、設置する場所の設置基準を満たしていればどの形態でも構いません

専用型

光源(ランプ)がひとつで、平常時は消灯しており、停電時に点灯するタイプ。

併用型

光源(ランプ)はひとつですが、平常時には通常電源で点灯し、停電時は非常用に自動で切り替わり点灯するタイプ

組込型(埋込型)

平常時と、非常時用の二つのライトがあり、停電時は非常用ランプの方が点灯します。

その他の非常用照明として、停電時に私達がスムーズに避難できるように設置されている照明があります。それが誘導灯です。

非常用照明と併用することが義務付けられています。

設置基準

非常用照明は、一定規模以上の建築物に設置しなければならない防災設備である。規定されている規模は、

- 劇場、病院、ホテル、共同住宅、福祉施設、飲食店、物販店舗等の不特定の者や多数の者が利用する建築物の居室

- 階数3以上かつ500㎡超の建築物の居室

- 採光上有効な開口部の面積が、床面積の1/20未満の居室

- 1,000㎡超の建築物の居室

- 1〜4までの居室から地上に通ずる廊下、階段、ロビー等の通路

これらに該当しない建築物であっても、所轄消防などから非常用照明の設置を指導される場合があります。例として、機械室やポンプ室に、非常用照明を設置する事例は多いです。

免除基準

- 採光上外気に開放された廊下、階段その他の通路

- 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

※一戸建てのみ適用で、共同住宅棟は必要 - 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室

- 学校等

- 以下2点を満たす居室

(1)施行令第116条の2第1項第一号の窓がある事

(2)避難階とその直下階、直上階ですぐ避難できる事

(3)避難経路に非常用照明があり、かつ30㎡以下の居室部分

誘導灯

誘導灯とは、避難を容易にするために避難口や避難方向を指示するための照明設備のことです。普段は常用電源により点灯し、火災時等による断線や停電などの非常時には自動的に非常電源に切替わり、暗闇でも十分その効果を発揮します。

誘導灯は「消防法施行令第26条」と各地方自治体の火災予防条例などによって、劇場・旅館などの人の多く集まる場所に設置が義務づけられています。

誘導灯設置は義務ではありますが、避難口へ誘導を行うため視認できるものでなくてはなりません。その為設置場所によりA級(40cm角)・B級(20cm角)・C級(10㎝角)の3種類あり、所轄行政の法令に従い設置しなくてはなりません。

非常用照明との違い

「非常用照明」とは、停電の際に室内、廊下、階段などを照らしてスムーズに避難を行うための照明のことです。バッテリーを内蔵しているものと、電源別置のものがあります。停電時に30分以上点灯し、避難経路を照らし、安全かつ速やかに避難できることが法律によって定められています。建物に設置している場合は1年毎に建築設備点検の実施が義務になります。

次に「誘導灯」ですが、こちらも火災や事故が発生した際に人々が迅速・安全に避難するための装置で、「非常用照明」と同じです。しかし「誘導灯」は、非常口(避難口)や誘導経路を教えるためのもので、室内や廊下を照らすためのものではありません。非常用照明は「速やかに避難するために必要な最低限の明かりを提供する灯」ですが、誘導灯はその名の通り「避難口や避難する道筋をガイドする灯」ということになり、設置している建物は6か月ごとに消防点検の実施が義務になります。

目的別種類

目的に合わせて【避難口誘導灯】【通路誘導灯】【客席誘導灯】【階段通路誘導灯】の4種類があります。

設置基準

- 不特定多数の方が利用する100㎡を超える部屋の出入り口や特定の方が利用する400㎡を超える部屋の出入り口

- 直通階段の出入り口が分かるよう設置

- 室内から廊下や通路に通じる出入り口

- 室内から通じる廊下や通路に設置されている直接手で開けられる防火戸

避難口誘導灯

緑色の地色に白色の矢印で避難出口の場所を示す

免除基準

- 室内のどこからでも部屋の出入口がすぐわかり、出入口とすぐ判断できる場合で、床面積が100㎡以下の場合。

- 室内のどこからでも避難口が簡単にわかり判断できる場合で、かつ、その歩行距離が避難階においては20m以下であり、避難階以外では10m以下の場合。

通路誘導灯

白色の地色に緑色の矢印で避難出口のある方向を指し示す

免除基準

- 居室内の通路誘導灯の除外基準

居室内のどの場所からでも避難口(非常出口)、又は避難口の上部に設置されている避難口誘導灯を容易に見通せ誘導灯と判別できる場合で避難口までの歩行距離が30m以下(避難階の場合は40m以下。)※無窓階は除く。 - 廊下等の通路誘導灯の除外基準

廊下及び階段で日の出から日没までの間のみ使用しており、その間は自然光により避難上必要な照度が確保できる場合。 - 共同住宅での通路誘導灯の除外基準

共同住宅で個人の住居スペースには通路誘導灯の設置は除外。

客席誘導灯

映画館や舞台などの客席のある施設で足元を常時照らす

免除基準

- 観覧場等が屋外にあって避難するために外光によって一定の明るさを確保できる場合は客席誘導灯の設置を除外されます。

- 出入口である非常口には避難口誘導灯が設置され常時明かりが点灯しています。

この避難口誘導灯の近くの客席で避難に必要な照度が確保される場合には客席誘導灯の設置を除外されます。

階段通路誘導灯

客席誘導灯と同じく階段や傾斜路に設置して一定の明るさを保つ

免除基準

- 屋外階段

外光によって避難するための明るさが確保される外階段は階段通路誘導灯の設置を除外されます。

- 住居の階段

防火対象物の内、寮や共同住宅等、個人の住居に利用する階段は階段通路誘導灯の設置を除外されます。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

複数のBM項目を1社に一括依頼するメリットとデメリット

ビル運営を行う上で、家賃管理やテナントからの問合せ等の対応業務の他、設備の管理やメンテナンス、清掃といった作業が必要となり、法令に沿った、法定点検など様々な項目があります。

点検業者はエレベーターやキュービクル等、個々の業者となる事が多く、ビルオーナー様が個々に契約を行う事となります。

今回の記事では、「ビルオーナー様が各業者に依頼し管理をされているパターン」と、「管理会社に一括で依頼するパターン」のメリット、デメリットをご紹介します。

オーナー様がご自身で業者に依頼される場合、各業者から請求・報告・連絡が行われるため、手間と感じられてしまうかも知れません。また、ビル設備にトラブルが発生した際に窓口となる業者がいないため、オーナー様が直接トラブル対応を行う必要があります。

管理会社に一括して依頼する事で、上記の様な手間がなくなる事が大きなメリットとなるでしょう。

管理会社に一括で依頼するパターン

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 請求、報告、連絡窓口が1本化される事で対応の手間や効率が良くなる。 | 各項目をまとめて対応するための、管理費用が発生する |

| 責任の明確化 | 一括しての依頼のため、オーナー様自身での状況把握が行いづらくなる。 |

| 設備等のトラブルや、漏水等の事故が起きた時に、全体を把握しているため、解決方法の精度が上がる。 | |

| 全体を把握し、点検スケジュール管理も代行する事で、行うべき点検作業や、必要な項目の抜け漏れがなくなる。 |

どちらが良いのか?

ビルの規模や管理項目の多さ、また、オーナー様のご意向によって最適案が変わります。

オーナー様が直接テナントの窓口対応やトラブル時の対応を行うのであれば、ご自身から業者への依頼や、指示が直接行える事でよりコントロールが行いやすいでしょう。

一方で管理は出来る限り依頼し、手間や時間を省きたいというご状況であれば、一括した依頼を行う事で繁雑した管理や手間がなくなります。弊社ではオーナー様に状況確認頂ける様、点検実施予定表を作成する等の工夫をしております。

また、テナント管理も同じ管理会社に依頼をする事で、情報や対応窓口が一本化されテナントやご入居者への対応も向上する事も考えられるでしょう。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

キュービクル容量の調べ方

なぜ、キュービクルの容量を調べる必要があるのか?

入居テナントによって必要・使用電力量が異なるため、容量が不足していると増設が必要となったり、そもそもご入居が出来ないという事があるため、容量を把握しておく必要があります。また、既に各階・区画にブレーカーが設置されていれば、それぞれの電気容量も調べておくと良いでしょう。

特に居酒屋等の重飲食、コンビニ、スーパー等は多くの電気容量が必要となるため、事前に確認・把握をしておく事でスムーズなご案内に繋がります。

また、保守点検業者を変更等される際に、御見積取得のため必要となります。

キュービクルの容量の調べ方

容量を調べる際は、キュービクル内にある変圧器(トランス)の容量を確認する必要があります。

主な確認方法としては

- 報告書の確認

キュービクルの保守・点検を行う、電気主任技術者からの報告書に容量を表すKVAの記載があります。こちらの確認方法が手間のかからない方法となります。

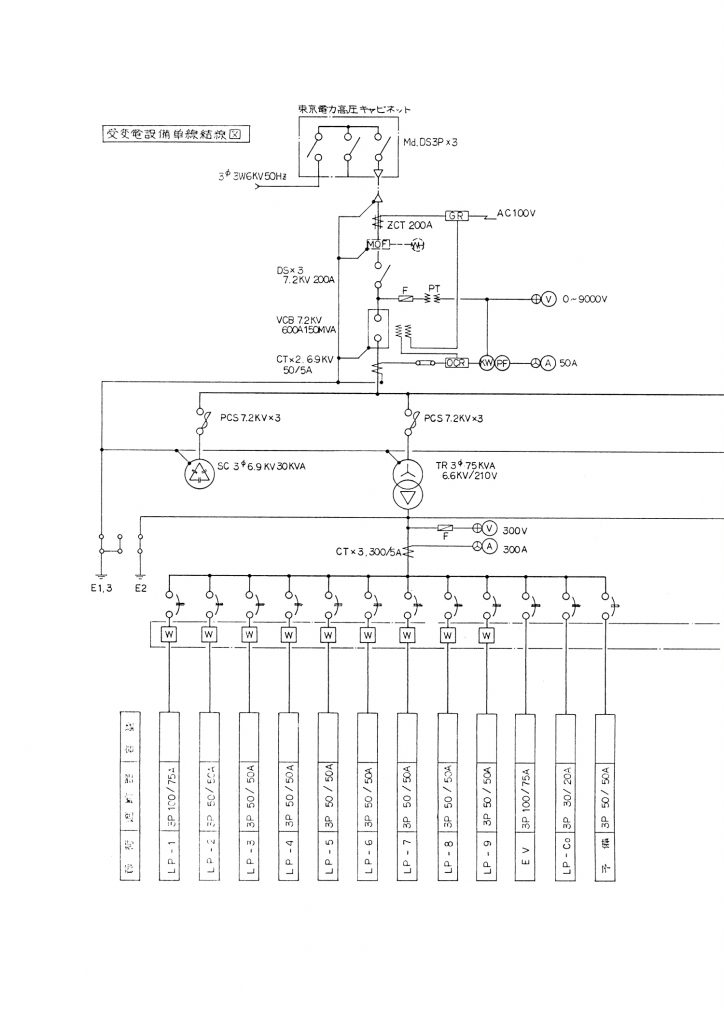

- 単線結線図にて変圧器の容量を確認

単線結線図とは、電気回路系統を単線で示した結線図の事です。

電力会社から電気を受け取ったあとに、どのように処理しているのか、またどのように監視しているのかなど、動きの全貌を基本的に一枚の紙面上で確認できるようにしたものです。

この単線結線図面内の、変圧器の記載から容量を確認します。

- キュービクル内の変圧器を目視で確認

キュービクル内は高電圧の配線もあり危険が伴いますので、必ず専門員にて確認をさせます。専門員である、電気主任技術者がキュービクル内の変圧器を目視から、おおよその容量を確認する事は出来ます。

※図面確認や、目視等は、電気主任技術者等、専門的な方に確認させる事をおすすめします。

各階・各テナント区画の容量に関して

- 調べ方

ブレーカー・分電盤にキュービクルにどれだけの容量の幹線が繋がっているのか、にて調べる事が出来ます。

- 容量が不足している場合

上記に記載した通り、テナントによっては多くの電力を必要とする業種があります。

もともと事務所などで使用されていた区画であれば、容量が非常に少ないケースもあり補えない場合もあります。その際は、キュービクルから新たに幹線をひく必要があります。

注意点としては、キュービクルからひく幹線の空きがあるか?幹線をどこを通してひくのか?ブレーカーを設置する場所はあるのか?オーナー、テナントどちらの費用負担で行うのか?等です。

容量によっては、募集・入居業種に注意が必要な場合もあります。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

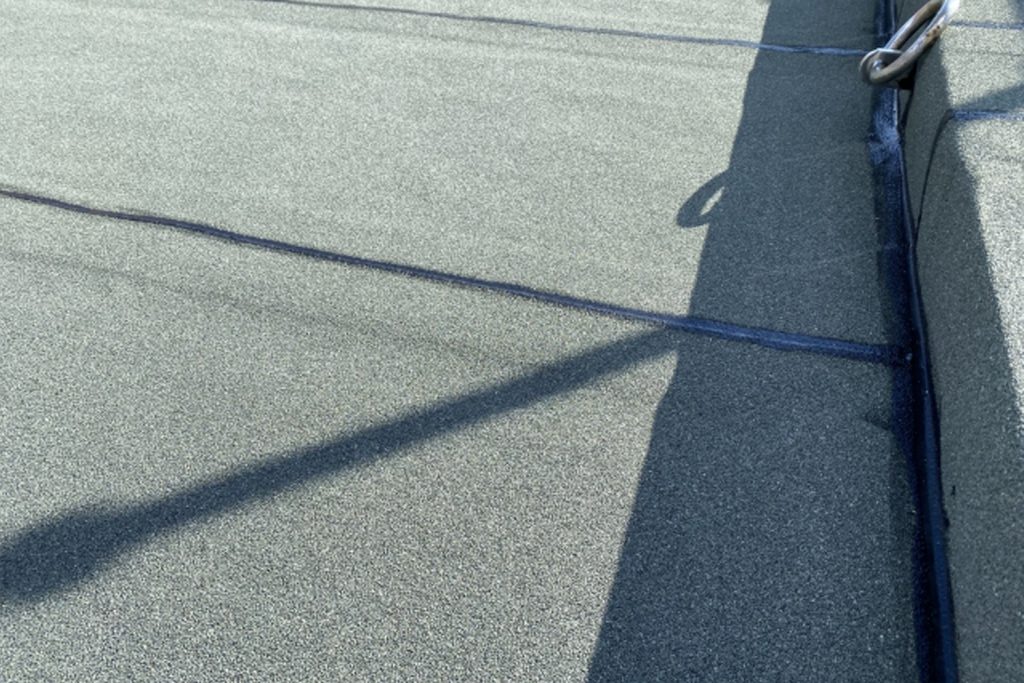

屋上防水加工の種類について

屋上防水は建物の屋上に防水層を作る事で、建物を雨などの水から守り耐久性を保つための工事です。

1度工事をした後も年数が経つ事で劣化してしまうため、定期的に防水工事を行う事で、建物の品質を維持する事ができます。

防水工事には複数の種類があり、耐用年数や施工箇所の状態により最適な選択が必要となります。

また、屋上以外にも建物の様々な場所で行う事もありますので、よく出てくる言葉や意味、注意点のまとめた記事となります。

防水の種類

ウレタン防水

【費用】◎ 【耐久面】○ 【障害物の対応】◎

- 費用が安価で複雑な形状での施工可能。多くの建物で施工されています。

詳細

「ウレタン塗料」と呼ばれる塗料で塗装をすることです。塗装のため仕上がりに継ぎ目がなく、シート防水と比べて剥がれや隙間からの雨漏れの心配がありません。

また、複雑な形状の屋上やベランダにも施工が可能となります。一方で比較的安価となるものの、耐用年数が8~10年と、シート防水と比べると短めとなるため、長期で見れば割高となるケースもある様です。

シート防水

【費用】△ 【耐久面】◎ 【障害物の対応】△

- ウレタン防水と比べると耐久性が高く費用対効果が高い施工です。

詳細

塩化ビニールやゴム製のシートを専用の接着剤や機械で施工箇所に固定し、水の侵入を防ぐ工事です。

既成のシートのため厚さが一定のため、広い面積をむらなく施工できるので、アパートやマンションの屋上等でよく選ばれています。

一方で、シート状のため、凸凹や固定されている物が多い箇所には不向きです。耐用年数は10~15年。

アスファルト防水

【費用】△ 【耐久面】◎ 【障害物の対応】△

- アスファルト防水は道路等でも使用される、アスファルトによる防水工法で、耐久性の高い工法です。200㎡を超える大規模な屋上で施工される事が多くあります。

詳細

アスファルト防水とは、合成繊維不織布(フェルト)にアスファルトを含浸させた「ルーフィング」と呼ばれるシート状の素材を、加熱溶解したアスファルトで貼り重ねていく工法です。シート状の素材のため、障害物の少ない建物に適しています。耐用年数も15~25年と高い耐久力があります。

FRP防水

【費用】× 【耐久面】◎ 【障害物の対応】◎

- 「繊維強化プラスチック」の略称です。防水性に加えて「軽さと強度」が同時に求められる場面で使用され、屋上のほかベランダやバルコニーでも使用されます。

詳細

ガラス繊維などの、無機質の素材で補強されたプラスチックのため、「軽くて強い」が特徴です。また、塗装が固まるのが早いため、塗り重ねる仕様が早く、工期が短くなる事が特徴です。耐久性は10~25年程。強度が高く、工期も短いが、費用が高くなります。シート防水と比べると2倍近くなる場合もあります。

防水工事には「防水工事保証制度」があり、元請け会社・防水工事施工会社・防水層の材料メーカーの3社が連盟で防水工事の品質を保証する制度です。条件によって変動はありますが、リフォーム(既存建物)であれば5年、新築であれば10年となります。万一に備えて保証期間、対象とならない内容は確認しておいた方が良いでしょう。

建物の漏水は建物内部に徐々に湿気が溜まり、腐食の原因となり、屋上浸水からテナント区画に漏水が発生する1つの原因となります。テナント区画で漏水が起きれば、営業保証を求められたり早期の退去に繋がるリスクもあり、漏水が発生する前に防水工事を定期的に行う事が大切です。ビル価値の維持・向上に繋げるために備えるべき知識の1つと言えるでしょう。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり