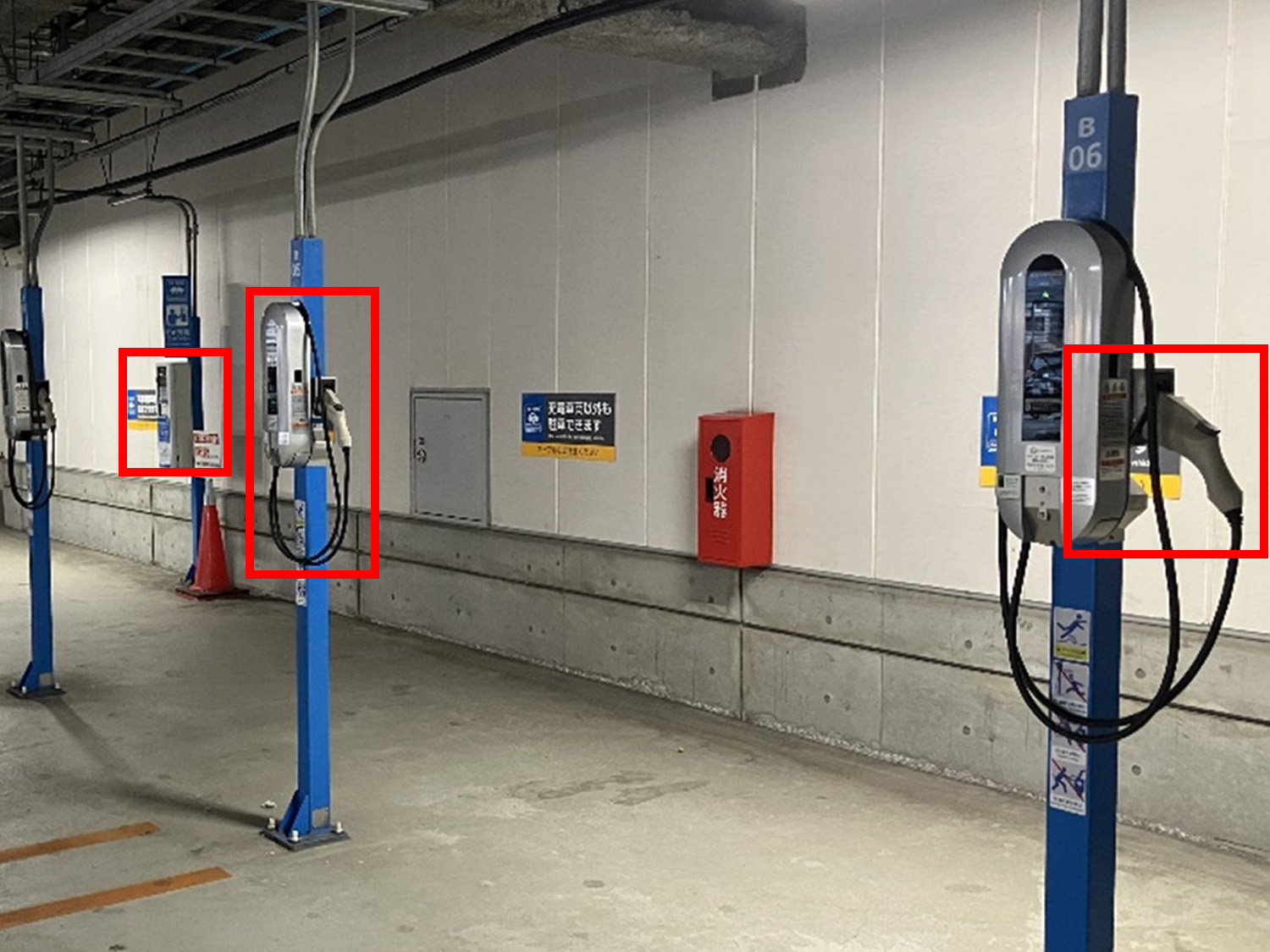

「これな~に?」~EV充電器~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

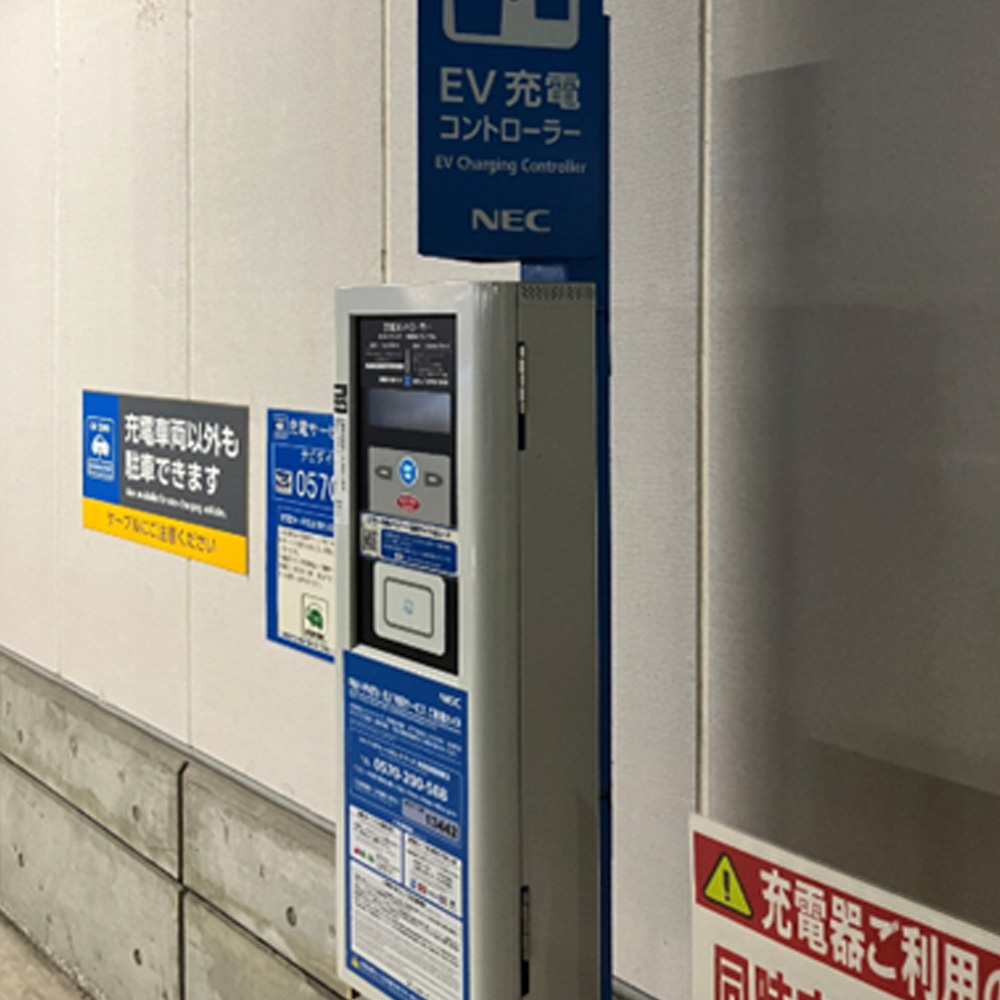

EV充電器(いーぶい じゅうでんき)

その名の通り、電気自動車(EV:Electric Vehicle)を充電する機器です。

2023年1~9月におけるBEV*+PHEV*の新車販売台数は108,488台で、全新車販売台数の3.6%を占めています。

近年普及が進んでいるEVはガソリン車と違い、専用の充電器から電力をバッテリーに充電する必要があります。

EVの普及には充電器(インフラ)が欠かせないため、駐車場に充電器を設置する店舗や商業施設、ビルが増えてきています。

店舗や商業施設の駐車場には普通充電器が設置されていることが多いです。

* BEV:外部充電された電気のみで走る自動車:Battery Electric Vehicle

* PHEV:バッテリーに外部充電が可能で内燃機関も備えた車:Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

充電コネクタ(じゅうでんこねくた)

この充電コネクタをEVの充電口に差し込んで充電をします。

充電器には急速と普通の2種類があり、規格が違うため急速と普通は充電口の形状が異なります。

さらに急速と普通それぞれの中でも規格が複数あり、国や車種によって充電口の形状が異なります。

日本の場合、急速充電は「CHAdeMO(チャデモ)」、普通充電は「J1772(Type1)」という規格が採用されていて、上記の他に、テスラ社が開発した「NACS」という規格があり、日本国内の充電器のほとんどがこの3種類のいずれかです。

※写真1枚目は普通充電「J1772(Type1)」規格

※写真2枚目は日産 リーフの充電口

充電コントローラー(じゅうでんこんとろーらー)

ここに充電用のカードをかざして充電し、料金を支払います。

単価は違いますが、ほとんどの施設では充電に料金がかかります。

また、充電器のメーカー・設置した事業者・設置されている施設によって

- 専用のカードを利用して支払いを行う

- 専用アプリからQRコードを読み込んで支払いを行う

など、複数の支払い方法があります。

電気代は施設の負担となります。一方、充電器の設置事業者との契約内容によっては、電気代相当額が事業者から支払われるタイプ、売上が一定の割合で還元されるタイプなど様々あります。

「これな~に?」~連結送水管耐圧試験での使用設備編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

連結送水管 圧力計(れんけつそうすいかん あつりょくけい)

テストポンプで連結送水管への送水を開始した後、設計送水圧力の1.5倍の水圧まで上昇させてテストポンプを停止します。(設計送水圧力は建物ごとに異なります)テストポンプ停止後に3分間圧力計の針が動かずに水圧の保持を確認できれば問題ありません。3分間水圧が保持できずに、圧力計の針が下がってしまった時は、漏水が発生している等の可能性があるため、改修工事が必要となります。

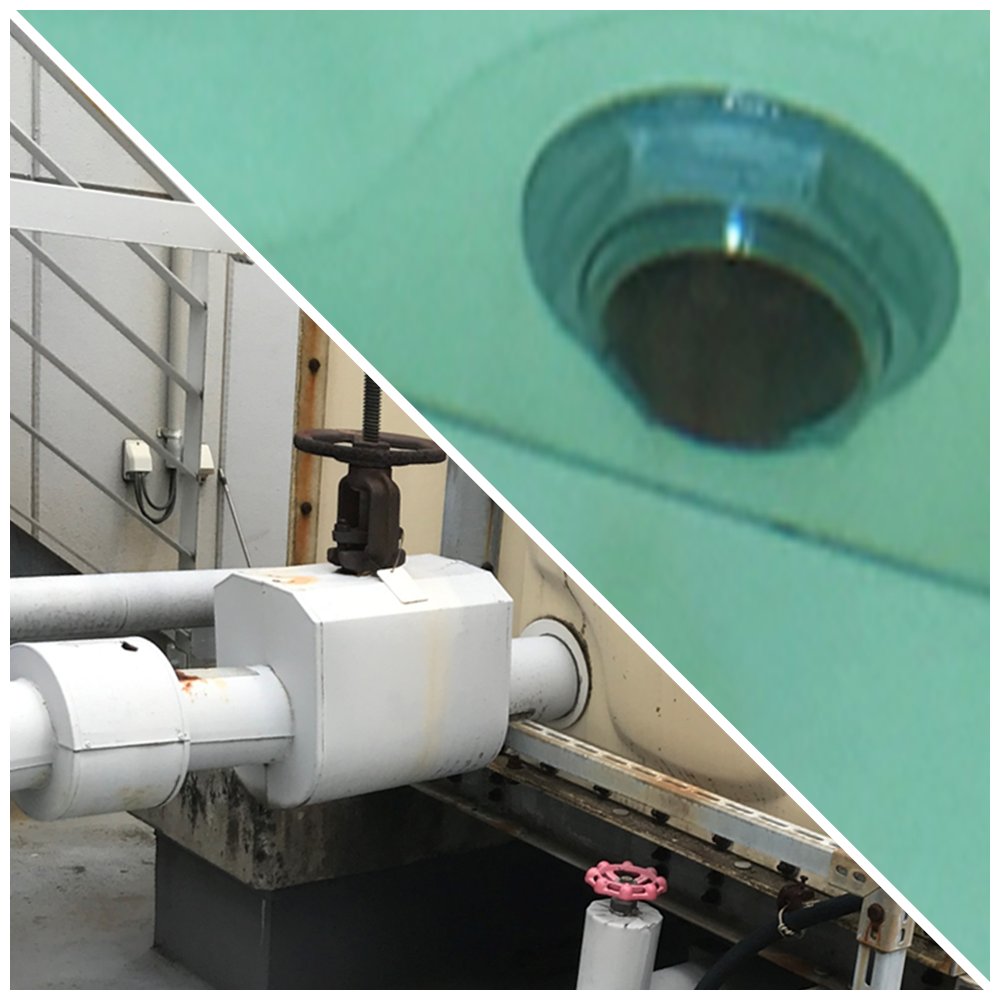

耐圧放水試験車(たいあつほうすいしけんしゃ)

耐圧放水試験車は、連結送水管の耐圧試験のために考えられた車輌です。車輛には十分な水を確保するため1500Lの水槽と、受託試験A-2級相当の優れた水ポンプを搭載。真空ポンプは環境に無害な無給油真空ポンプを使用しています。

建築物等に設置されている消火活動を行う上で必要な連結送水管は、漏水があってはならないので、消防法施工規則第三十一条の三より、事前に性能試験を行うことが義務づけられています。 また、常時配管内に水が満たされた状態の連結送水管では放水作業はせずに連結送水管耐圧試験を実施することとなりますが、試験現場により異なる為状況にかかわらず必ず駆け付けることとなります。

屋上 テスト用圧力計(おくじょう てすとようあつりょくけい)

屋上のテスト弁に取り付けたテスト用圧力計で数値の動きを確認します。重力に逆らった状態で水圧がかかっているため、送水口での圧力よりも屋上テスト弁での圧力の方が低くなります。3分間圧力計の針が動かずに水圧の保持が確認できれば問題ありません。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~UGS編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

高圧キャビネット(ピラーボックス・こうあつきゃびねっと)

電柱での高圧受電引き込みを行わない地域で使用する、開閉器などを収容した箱のこと。 左右2つの扉があり、左に電力会社側の設備、右に需要家側の設備(本項ではUGS)を収め、事故が発生した際の責任を分けています。

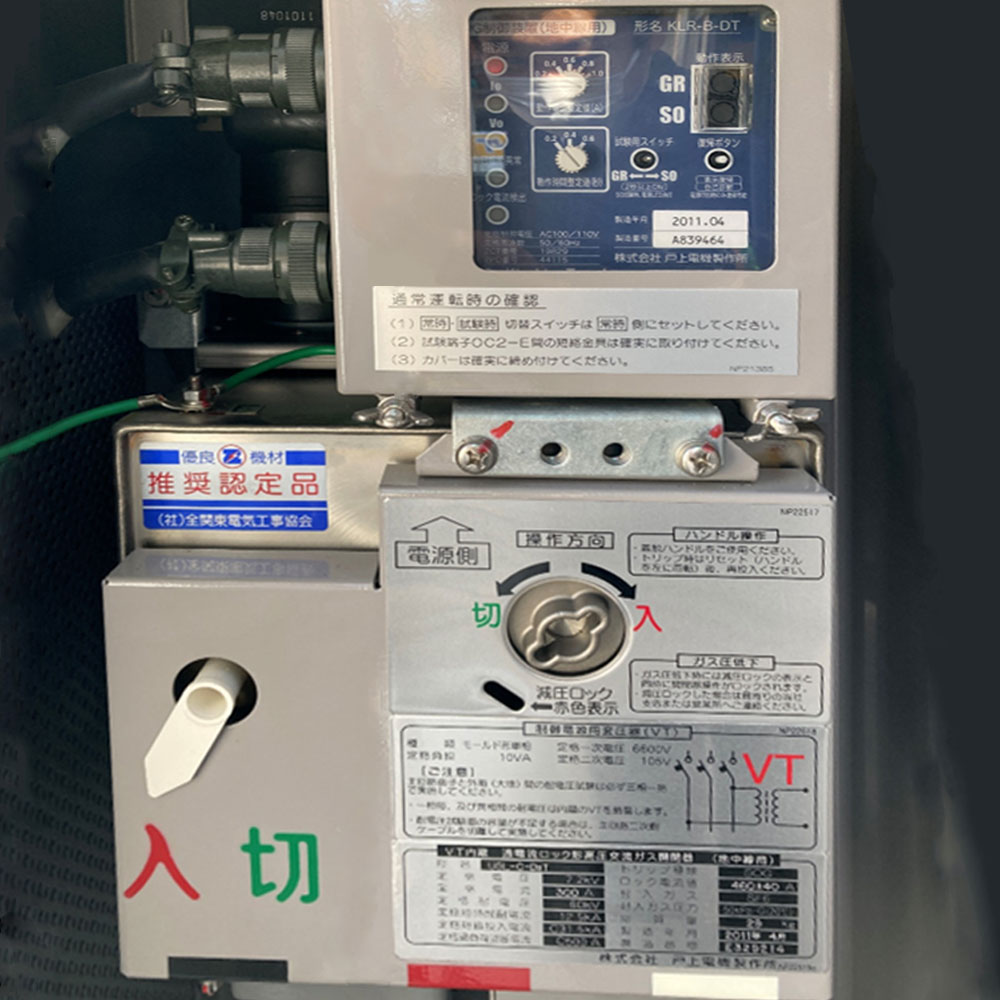

UGS(地中線用負荷開閉器・ちちゅうせんようふかかいへいき)

電力会社と受電側の責任分界点に設置される保護装置です。

UGS(Underground Gas Switch)は、地中線用の負荷開閉器になるため、地中配電線(電力会社に地中から電気を供給してもらう)を利用している事業所に有効となります。

地中配電線を利用している事業所は、キャビネットが設置されているため、UGSはキャビネット内の設置します。

UGSの役割は、地絡事故の保護をおこないます。

キュービクル内には、LBS(負荷開閉器)やVCB(真空遮断機)の保護装置が搭載されていることが多いですが、あくまでのキュービクル内の保護しかできないため、キュービクルとキャビネットをつなぐ高圧ケーブルの地絡・短絡事故を防ぐことはできません。

UGSが設置されていない事業所は、高圧ケーブルに地絡・短絡事故が発生した場合、波及事故につながる恐れがあります。

UGSは、SOG動作機能を搭載しているため、地絡事故などで地絡電流が流れる場合は、UGS内部の過電流検出機能が活動し、UGSの電流が流れを遮断します。

UGSが、遮断をおこなうことによって、電力会社側の配電用変電所で地絡電流を感知しなくなるため、配電用変電所は遮断をおこなわなくなります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~排煙機編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

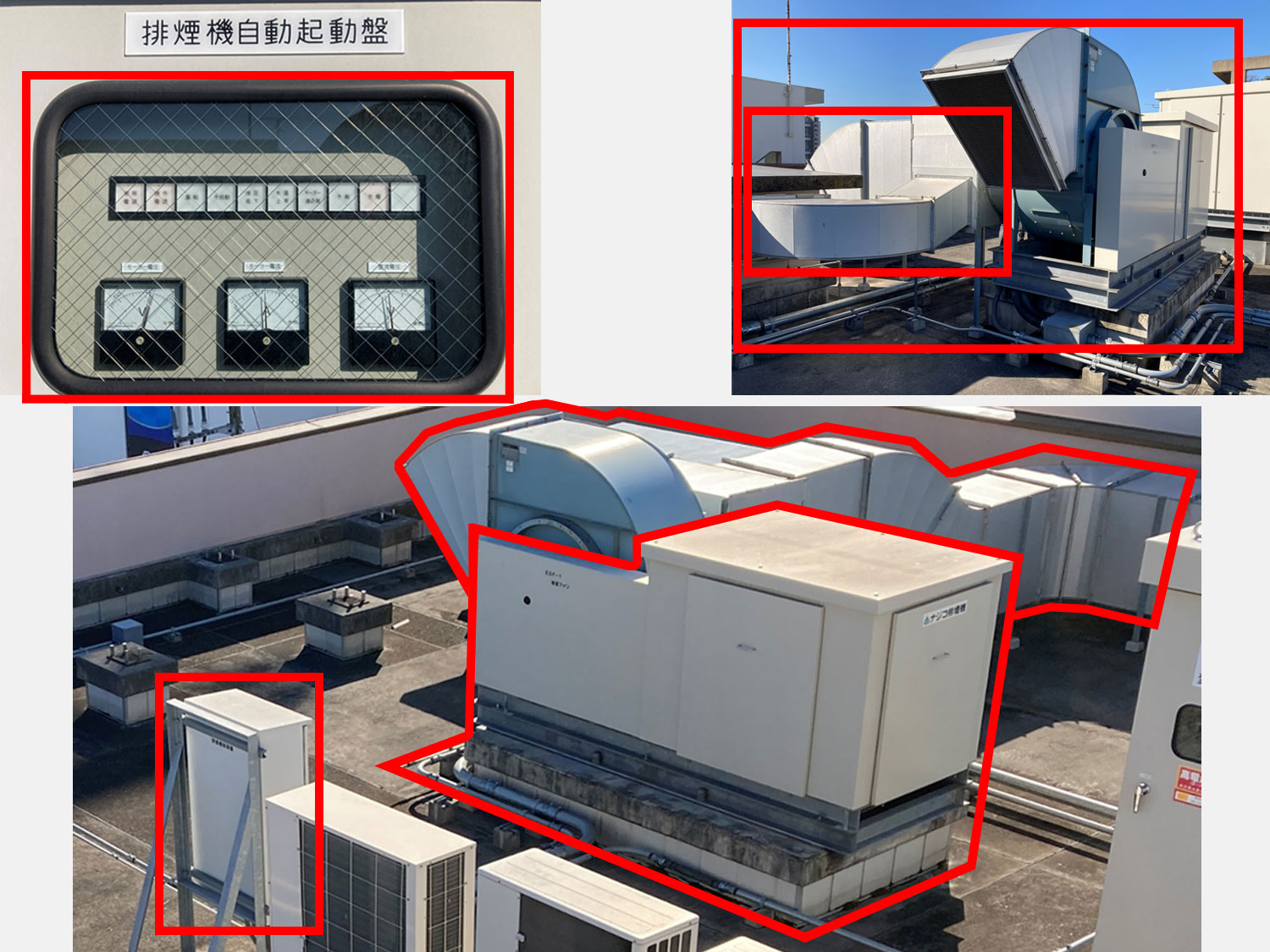

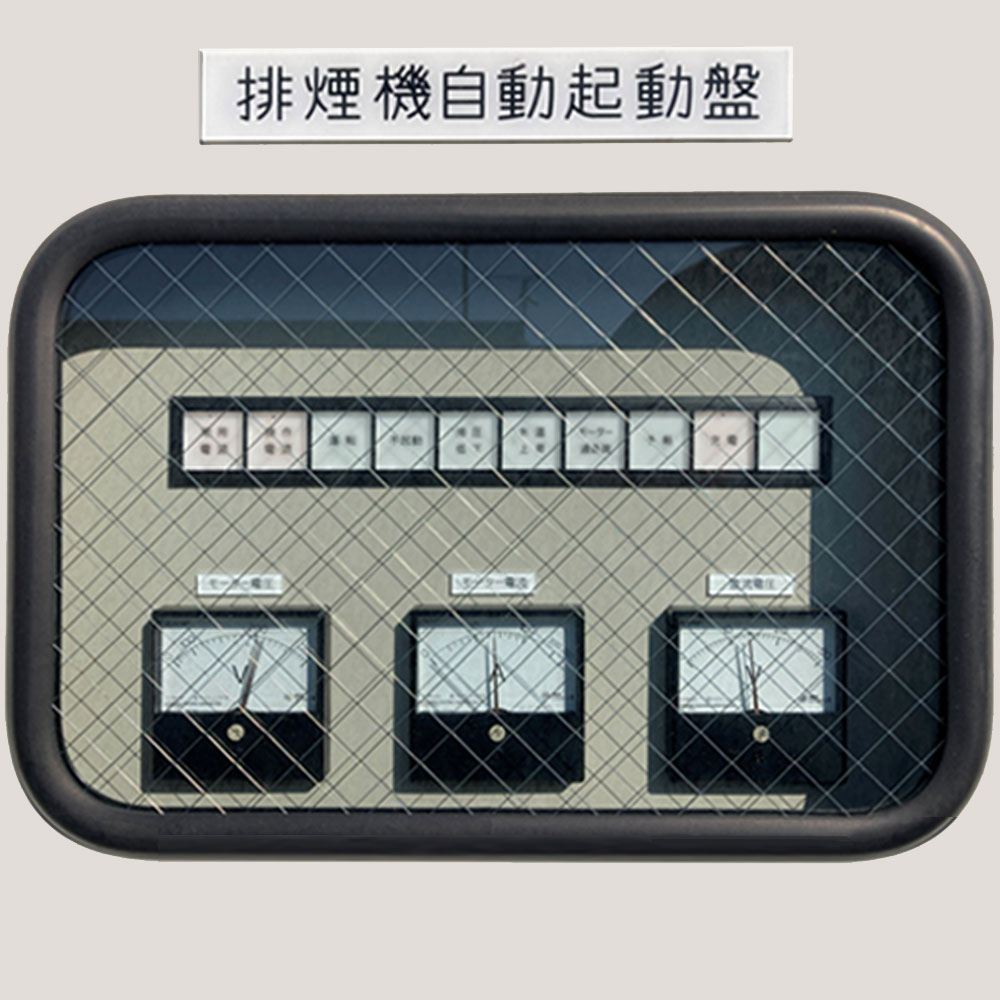

排煙機自動起動盤(はいえんきじどうきどうばん)

排煙ダンパの開放信号を受け、排煙機の排煙ファンを自動始動させます。また、電源や油圧、モーターに異常の検知等、制御盤としての役割も担います。

排煙機(はいえんき)

排煙機は建築基準法施行令第126令の2により、設置が義務つけられている排煙設備です。火災で発生した煙を迅速に屋外に排出し、煙により避難通路が塞がれてしまうことを防止する役割となります。

尚、飲食店等についている排気設備は換気設備の一種であり、本排煙設備とは目的が異なります。

建築基準法施工令第126令の2では以下のように定めがあります。

- 床面積500㎡を超える特殊建築物、もしくは床面積500㎡を超える3階建て以上の建築物の場合、排煙設備の設置が必要です。

- 高さ31m以下の建物で100㎡以内ごとに防煙壁や防煙垂れ壁などで区画された部分については、排煙設備の設置をする必要はありません。

- 100㎡以内に準耐火構造の壁がある病院やホテル、児童福祉施設などの施設であれば、排煙設備の設置は必要ありません。

排煙ダクト(はいえんだくと)

建物内の排煙口から排煙機を繋ぐダクトとなります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~発電設備編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

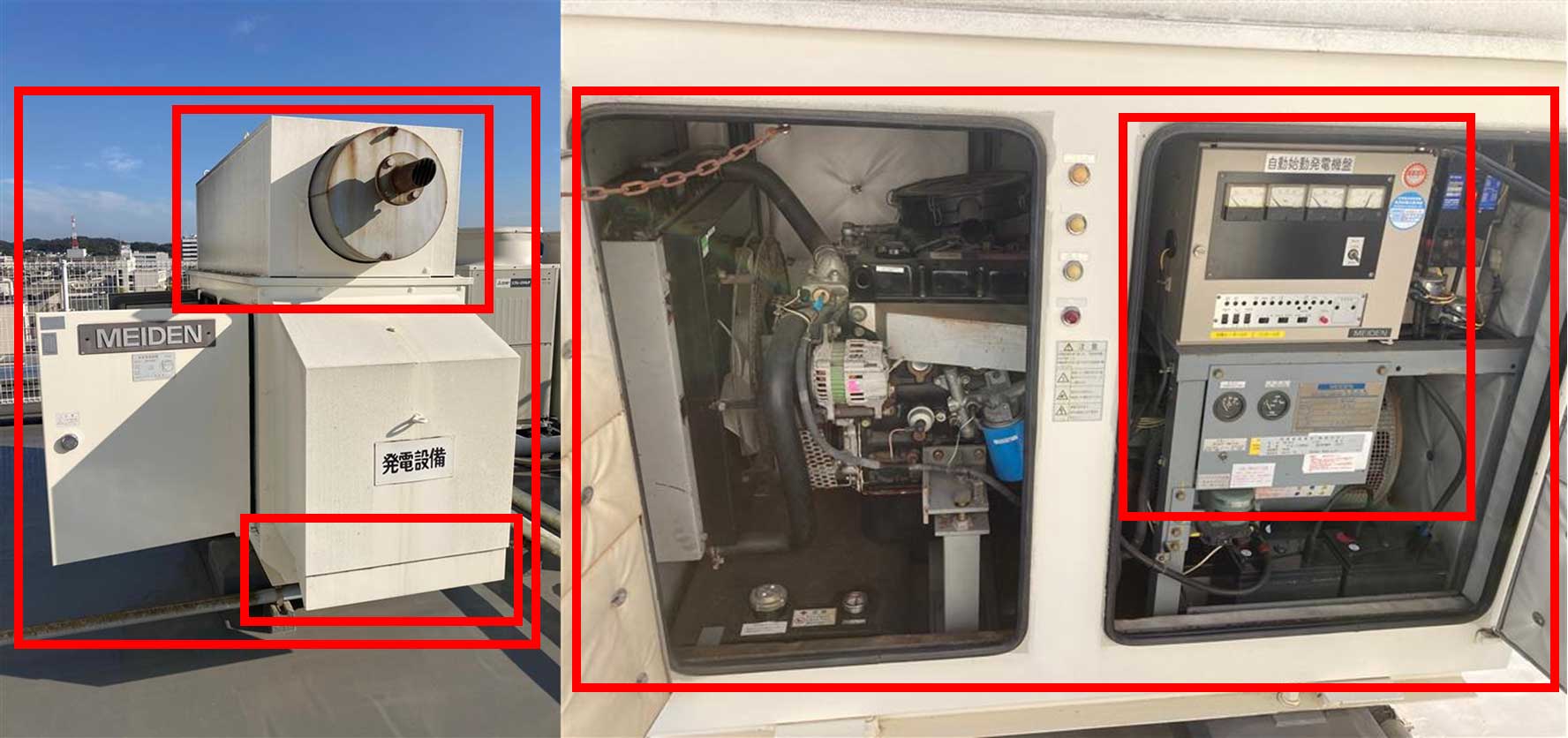

非常用発電機(ひじょうようはつでんき)

事故や災害によって、建物への電力供給が停止した際に稼働し本設備により電力供給を行います。非常用発電機にはディーゼルエンジンとガスタービンエンジンの2種類があり、本発電機はディーゼルエンジン非常用発電機となります。

- ディーゼルエンジン

シリンダ内に吸い込んだ空気をピストンで圧縮し、高温となった圧縮空気中に燃料を霧状に噴射して自己点火を起こし、爆発燃焼させて動力を得る方式

- ガスタービンエンジン

圧縮機で空気を吸い込んで圧縮し、燃焼器で燃料を燃焼して圧縮空気を過熱します。高温高圧となった燃焼ガスは続くタービンで膨張仕事をし、熱エネルギーが機械エネルギーに変換されます。

排気消音機(はいきしょうおんき)

ディーゼルエンジンでは燃焼空気排気の際に、騒音が発生することから、排気消音機が設置されています。

通風入口(つうふういりぐち)

空気を取り込む際の通風入口となります。写真では見えませんが機器の後ろ側には通風出口が付いています。

発電機内部(はつでんきないぶ)

タービン、オイルフィルター、バッテリー、ファンベルト、エンジンオイル、ラジエーター、冷却水など多くの部品が混在しています。

非常用自家発電機は年2回の点検(機器点検・総合点検)を行う必要があり消耗品の交換等メンテナンスの適正な実施をすることで、安全に使用することができます。

自動始動発電機盤(じどうしどうはつでんきばん)

停電時の自動運転、復電時の自動停止や、自動・手動運転の切替などを行う為の電気盤となります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~屋上排気ダクト編~

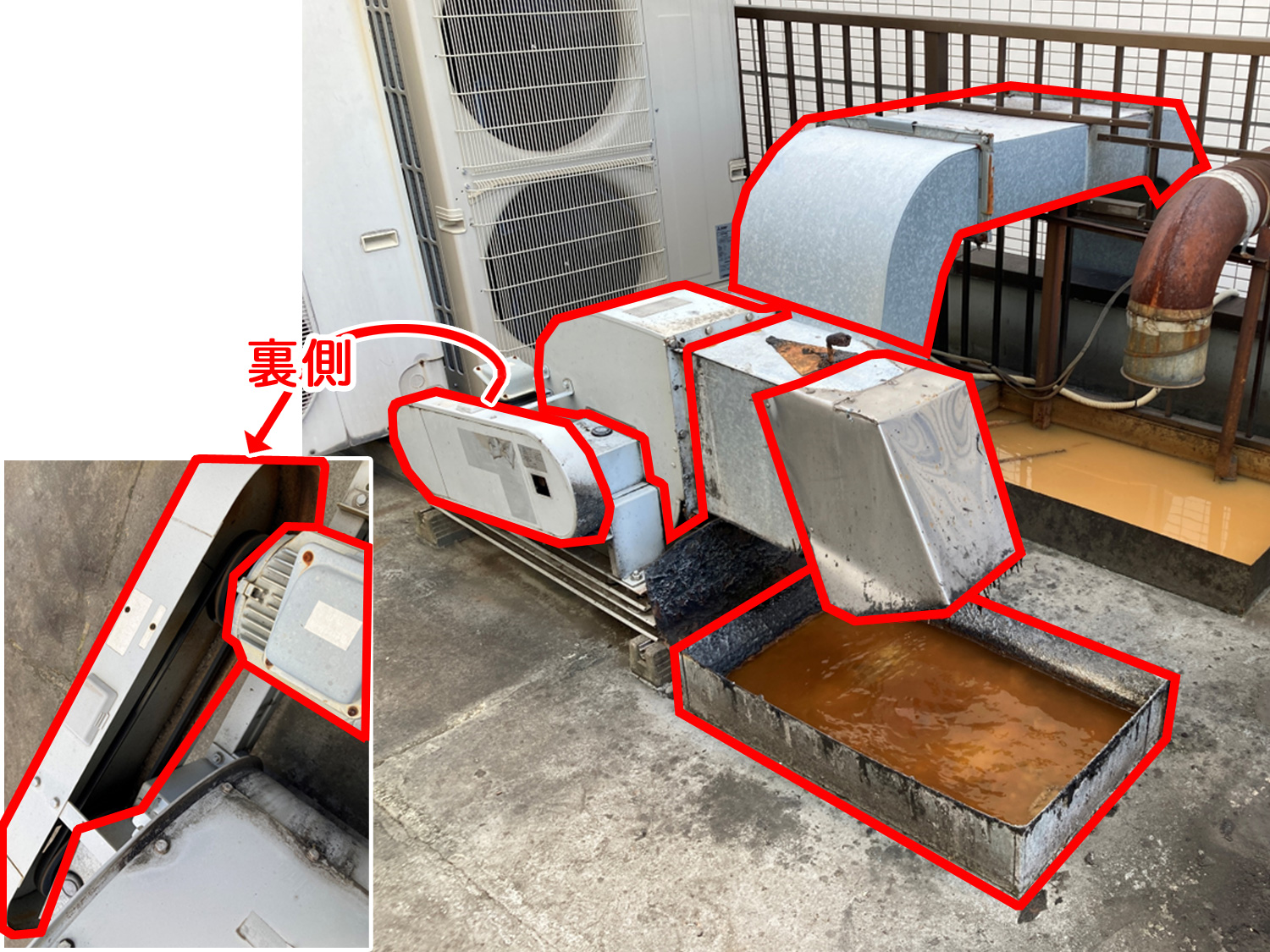

排気ファン(かんきふぁん)

ダクトを通じて上がってきた煙を、排風機(ファン)によって屋外に引っ張り上げます。

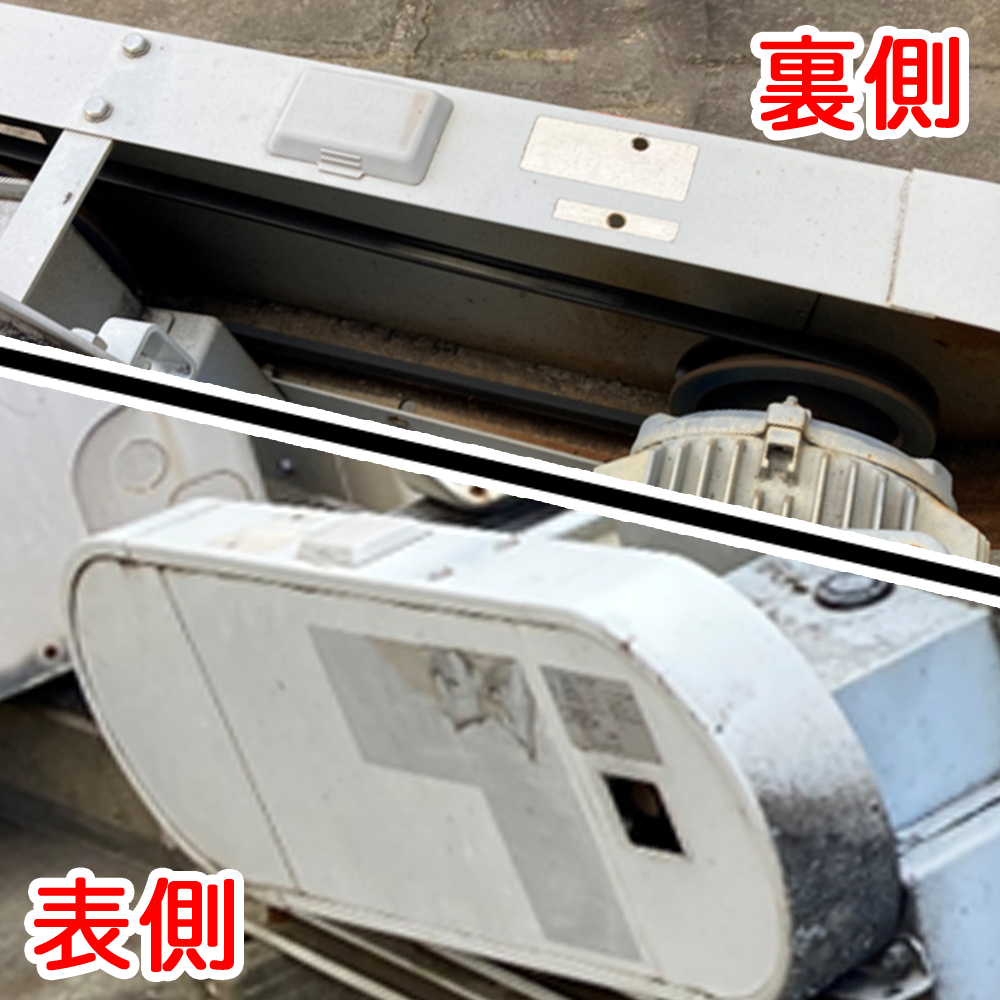

ファンベルト(Vベルト)(ふぁんべると)

ベルトを回転させることで排気ファンを作動させます。

ファンモーター(ふぁんもーたー)

ベルトを回転させる為のモーターが設置されています。

排気ダクト(はいきだくと)

飲食店内で排気した油脂を含む煙を屋外に運搬します。室内のレンジフードとフィルターで油脂分をある程度除去する形となりますが、除去できなかった分に関してはこちらのダクト内に付着し火災の原因になります。

排気ガラリ(はいきがらり)

この角度では見えませんが、外から虫が入らないよう防虫網が設置されています。汚れを放置すると油が垂れたりホコリがつまって排気が悪くなる為、定期的に清掃を実施する必要があります。

油受け(あぶらうけ)

油脂を含む煙を屋外に排出している為、排気ガラリから油が垂れることから、油受けを設置しています。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

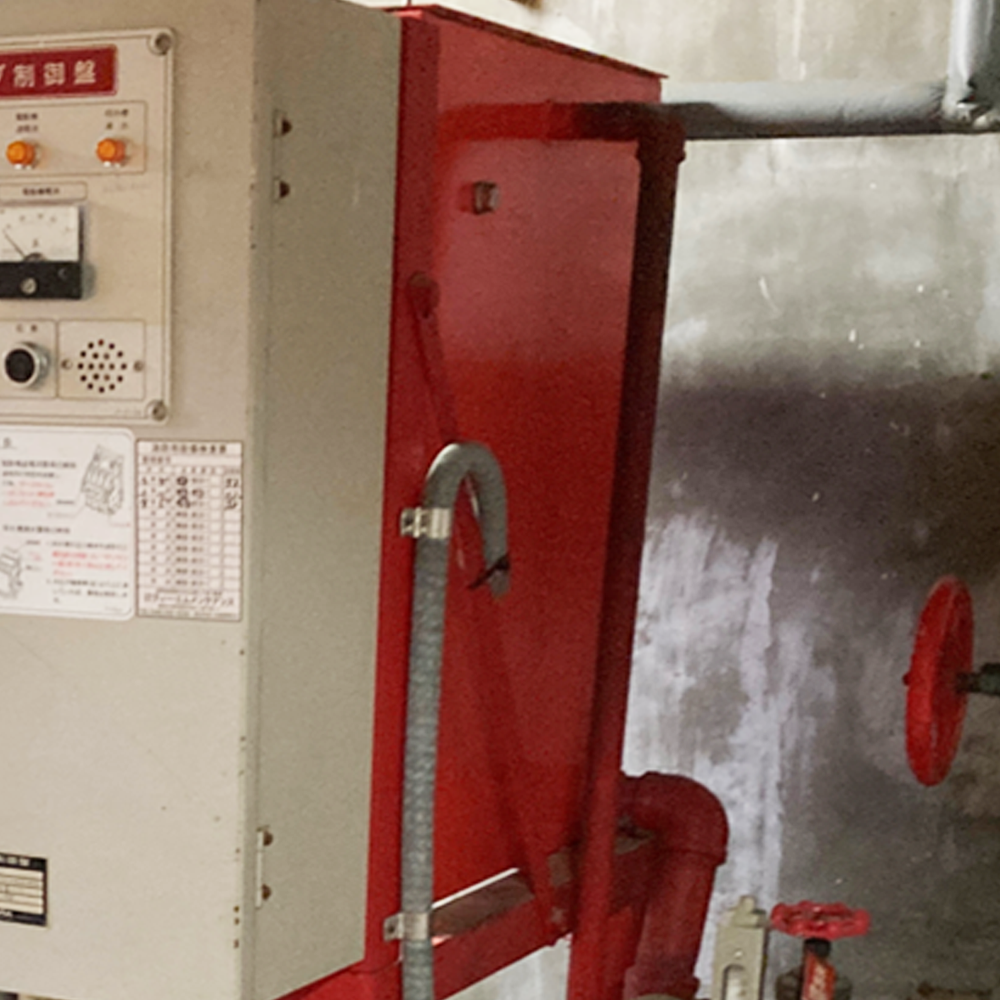

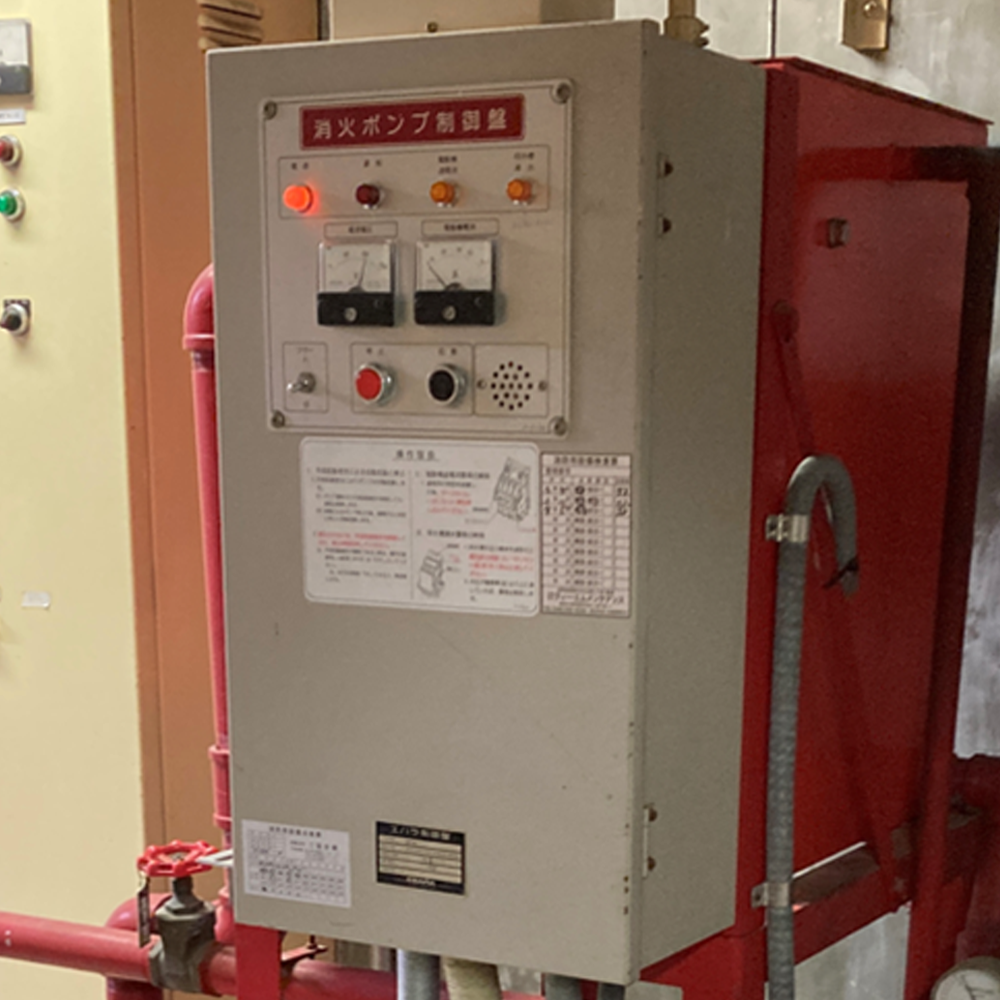

「これな~に?」~消化ポンプ編~

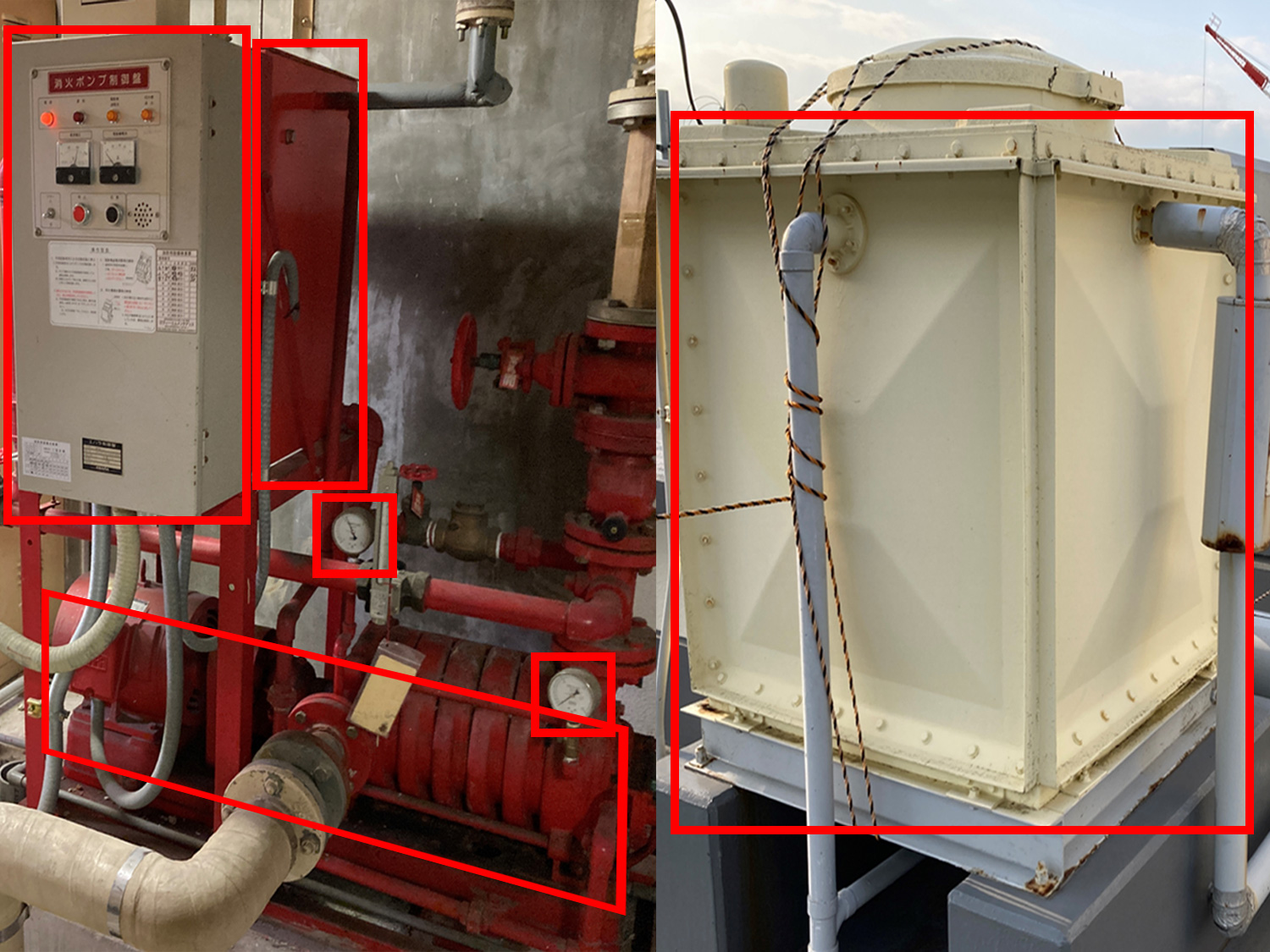

消火ポンプ(しょうかぽんぷ)

火災発生時の初期消火および中期消火を目的とした消防用水を供給するために用いられるポンプを指します。消火ポンプには屋内消火栓設備と屋外消火栓設備、スプリンクラー用があります。

なお消化水槽は地下にあるため、写真はありません。

呼水槽(こすいそう)

消化ポンプ制御盤で隠れていますが、呼水槽と呼ばれる水槽があります。

水を消化水槽から吸い上げる為の呼水の役割を果たす為、常に水で満たしておく必要があります。

消化ポンプ制御盤(しょうかぽんぷせいぎょばん)

ポンプの運転・停止を制御し、呼水槽の満水・減水などの状態を表示します。

圧力計(あつりょくけい)

2つある圧力計に発生する圧力差により、流量がどの程度あるかを確認することが可能です。

補給水槽(ほきゅうすいそう)

「配管内を水で満たして置く役割」のものであり、重力で水を落としておく必要があるので高所(※建物の屋上など)にあります。配管内を水で満たしておかない場合、配管内にエアーが入り、消化活動の際に十分な放水作業が出来なくなる恐れがあります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

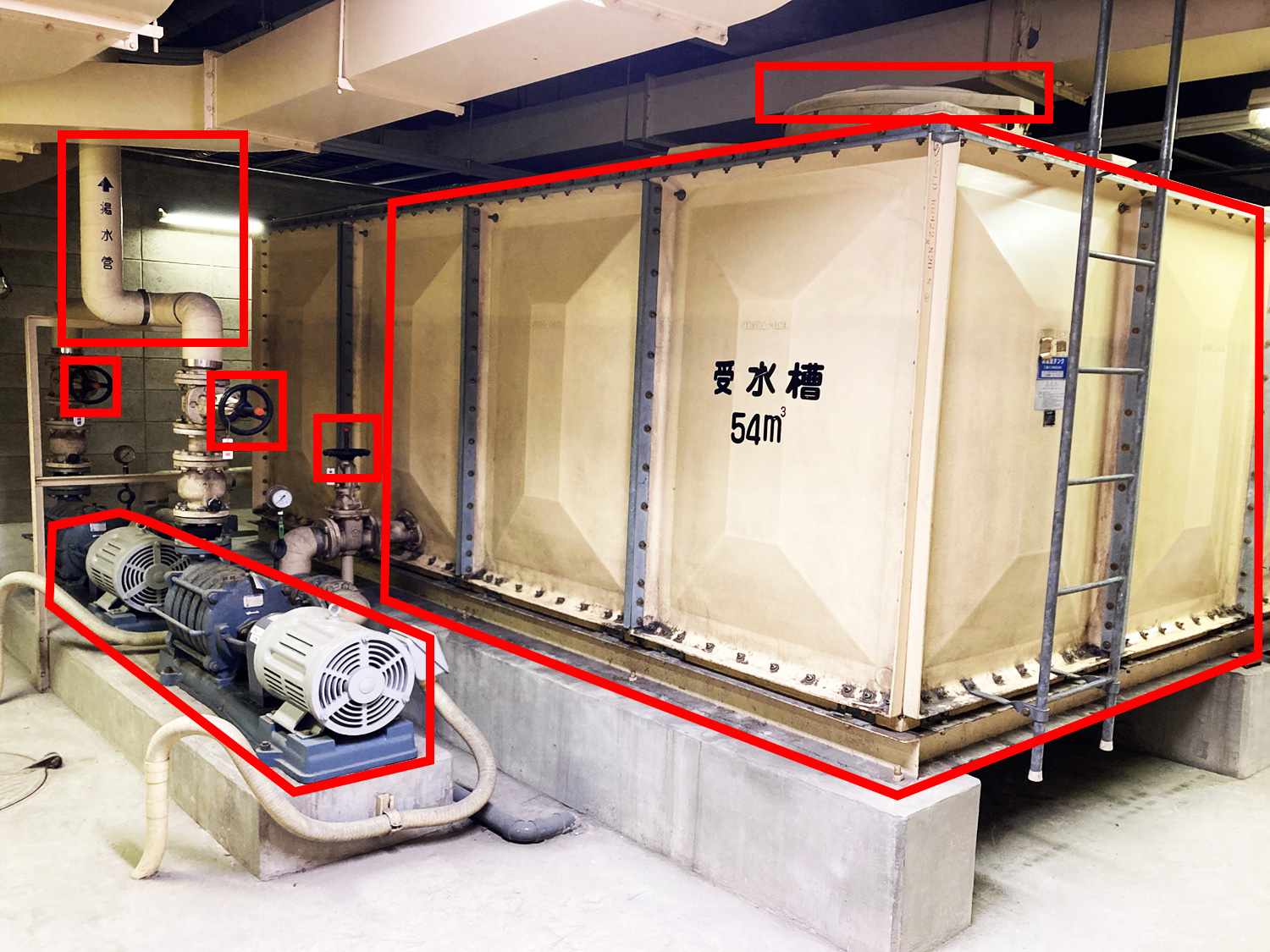

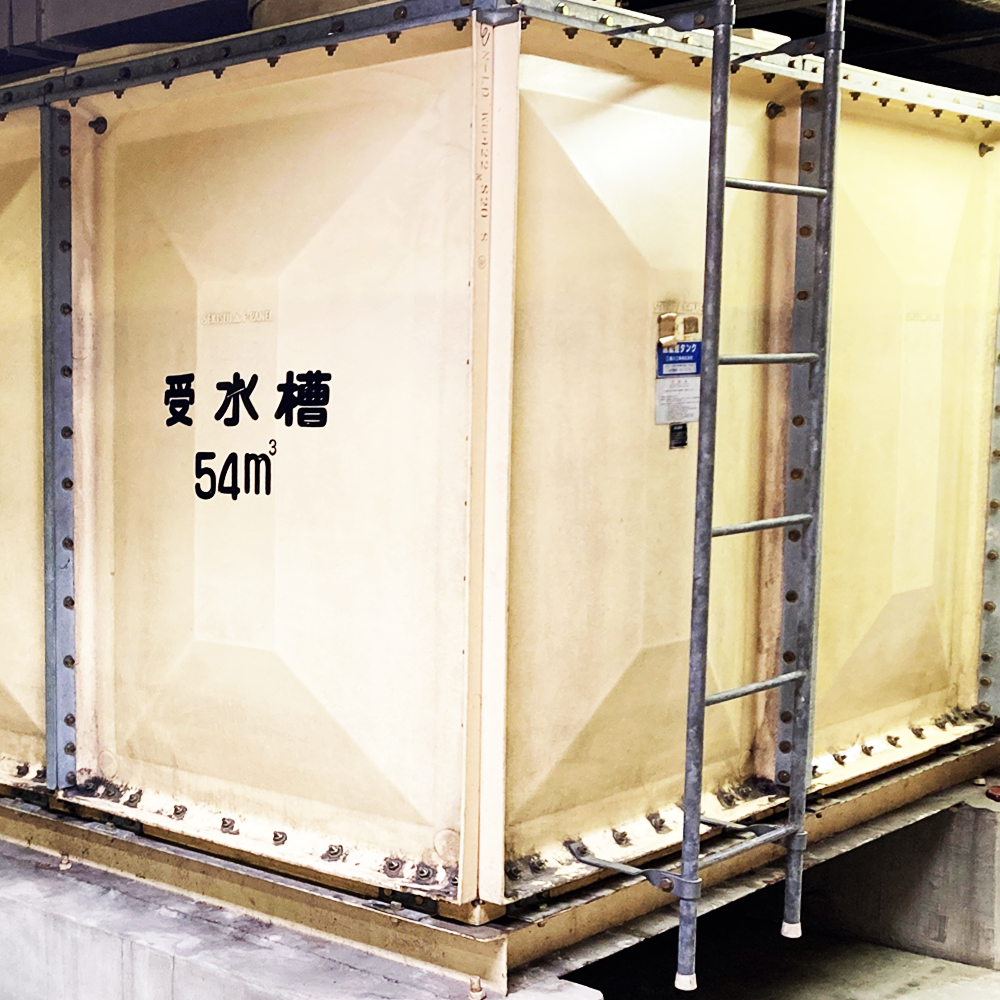

「これな~に?」~受水槽・加圧ポンプ編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

受水槽(じゅすいそう)

ビル・マンションなど、多量の水を使用する建物などで、水道局から水道本管を通って送られてきた水を貯めておく容器のことです。なお、受水槽から利用者の蛇口までは、建物の所有者が責任を持って管理する必要があります。

10m³を超える受水槽を備えた給水設備は簡易専用水道として、水道法で1年以内毎に1回、水槽の清掃や指定検査機関等による定期検査を行うことが義務づけられています。

また、有効容量10m³以下の受水槽の場合は、小規模受水槽水道(専ら一戸の住宅に供給するものは除く)として、県または市条例の規制を受けます。条例は保健福祉事務所・保健所に給水開始の届け出や、清掃の実施などの管理基準を守ることなどを定めています。ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では建築物の貯水槽の清掃が義務づけられています。

揚水ポンプ(ようすいぽんぷ)

屋上に高架水槽を設置しているビルにおいて使用されます。

水道本管から受水槽へ取り込まれた水を、高架水槽に汲みあげる役目をしているポンプです。屋上タンクの水が使われて一定量以下になると、自動的にスイッチが入り、受水槽から高架水槽へ本ポンプの圧力により、送水されます。

必要な時だけ作動しますので、他の給水方法と比較して電気代がかかりません。

高架水槽からは高低差を利用して各戸へ給水するので、ポンプは水揚げだけに使われます。

大型の集合住宅やビルなどで、最も一般的に用いられている方法です。

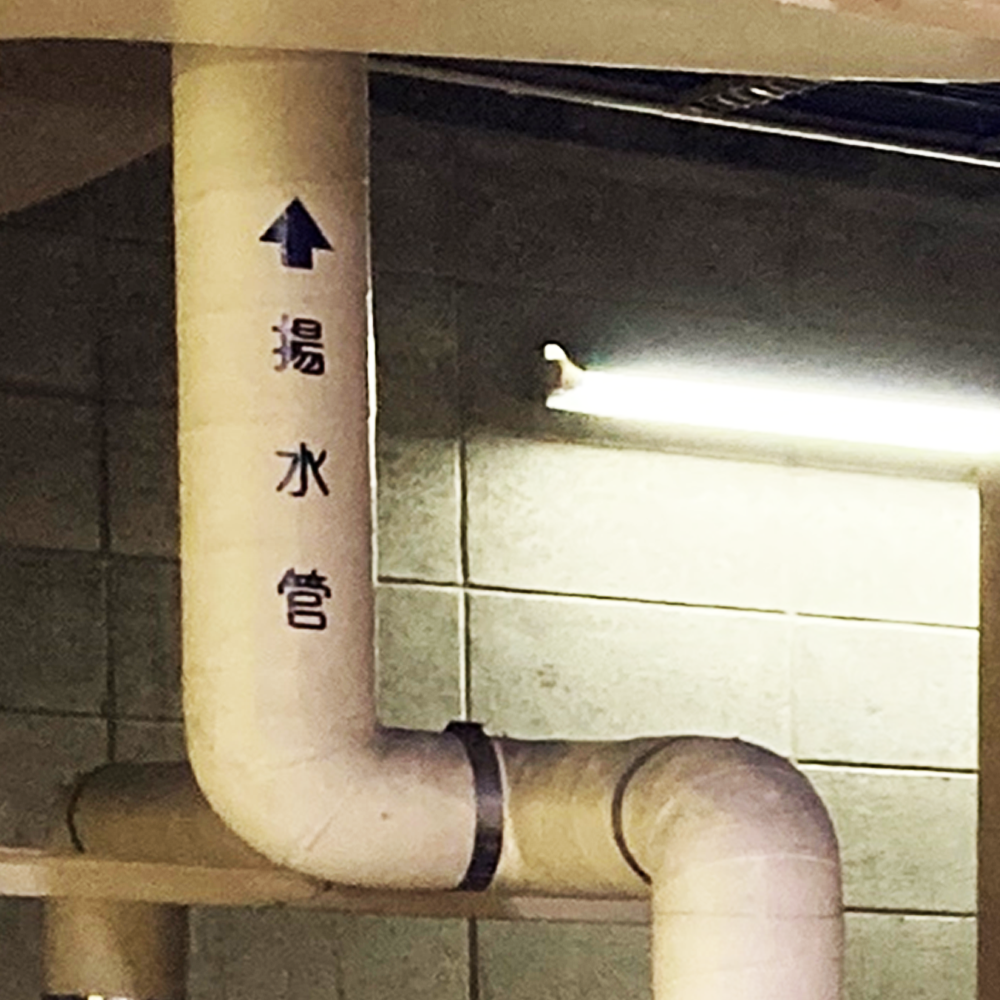

揚水管(ようすいかん)

受水槽の貯水に揚水ポンプで圧力を加え、本揚水管を通して、屋上に設置してある高架水槽へと運搬します。

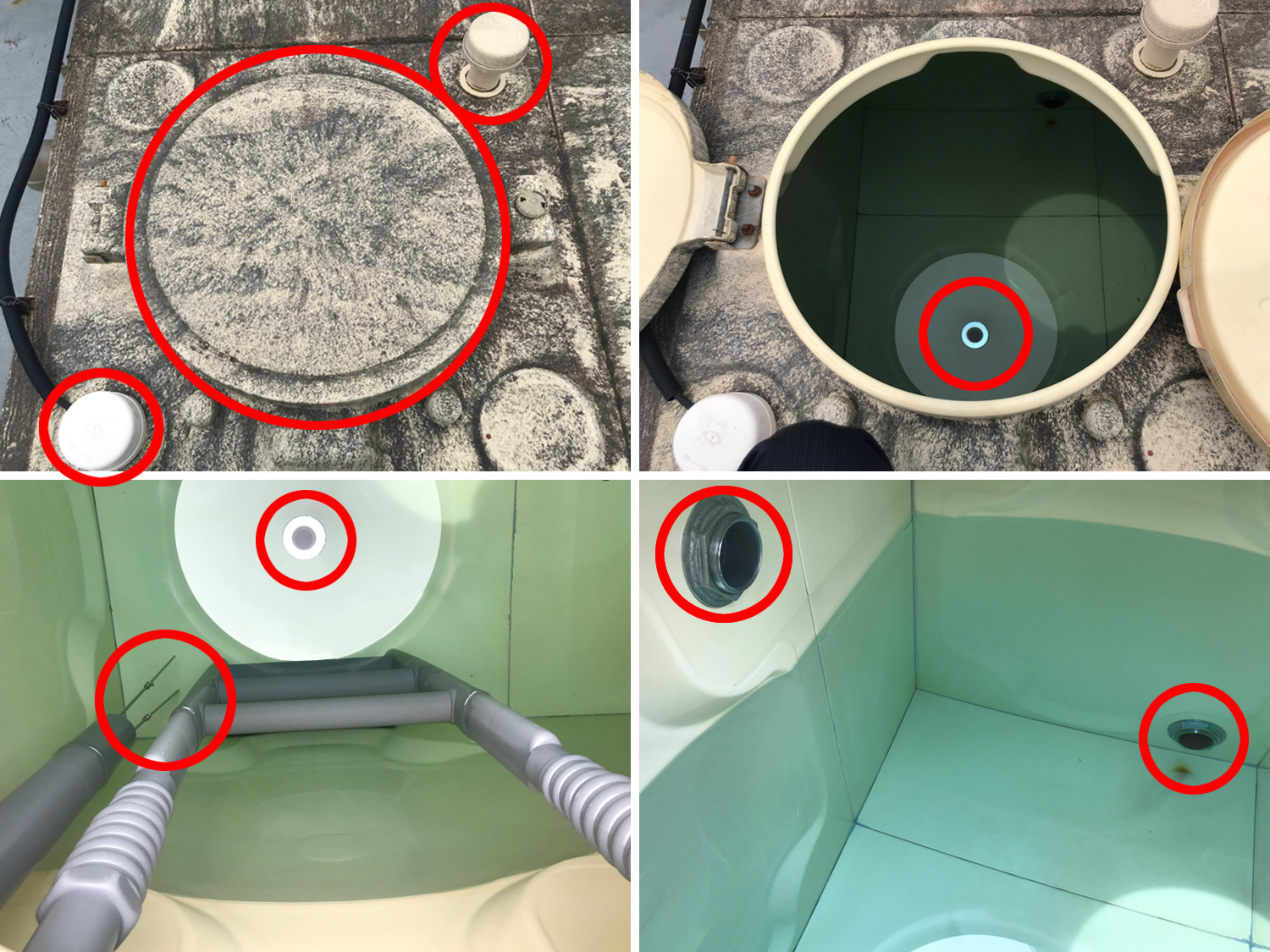

マンホール(まんほーる)

受水槽内部の点検口となります。

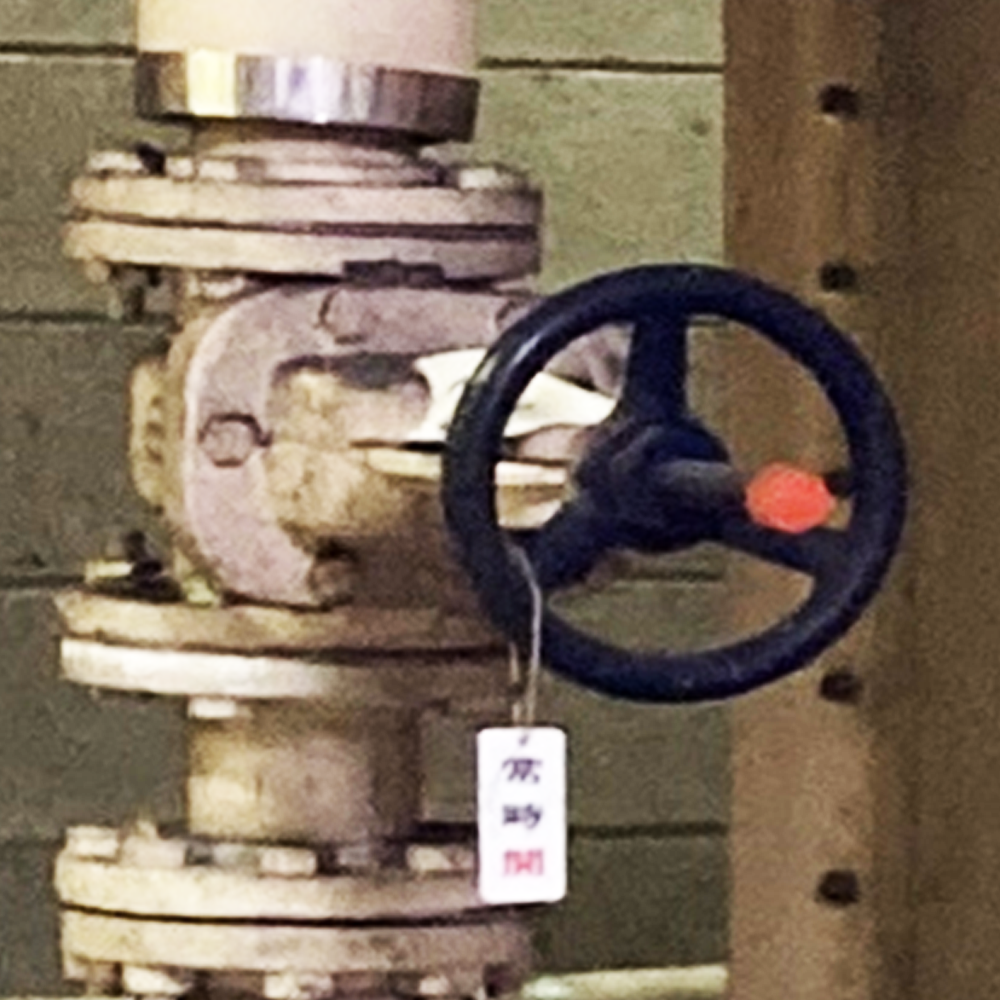

バルブ(ばるぶ)

受水槽からポンプ、ポンプから揚水管と設備と設備の間に、止水をする為のバルブが設置してあります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~高置水槽編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

高架水槽(こうかすいそう)または 高置水槽(こうちすいそう)

架水槽とは、マンションやビルなど中高層建築物に用いられる貯水槽のひとつで、屋上に設置されているタンクのことです。

高架水槽が設置されている建物は、高架水槽方式によって給水を行っています。高架水槽方式は、受水槽に貯まった水を揚水ポンプで高架水槽まで押し上げ、落ちてくる水の勢いを利用して各家庭に水を給水する、受水槽方式のひとつです。

水道本管から常に受水槽や高架水槽に水が貯水されているため、災害時などで水道局からの水が止まってしまったときでも、貯水槽に貯まっている分の水を給水できます。

給水管(きゅうすいかん)

地上から水を押し上げて、高架水槽内部に水を貯めるための菅です。

通気口(つうきこう)

換気のための開口部のこと

マンホール(まんほーる)

貯水槽の点検口。

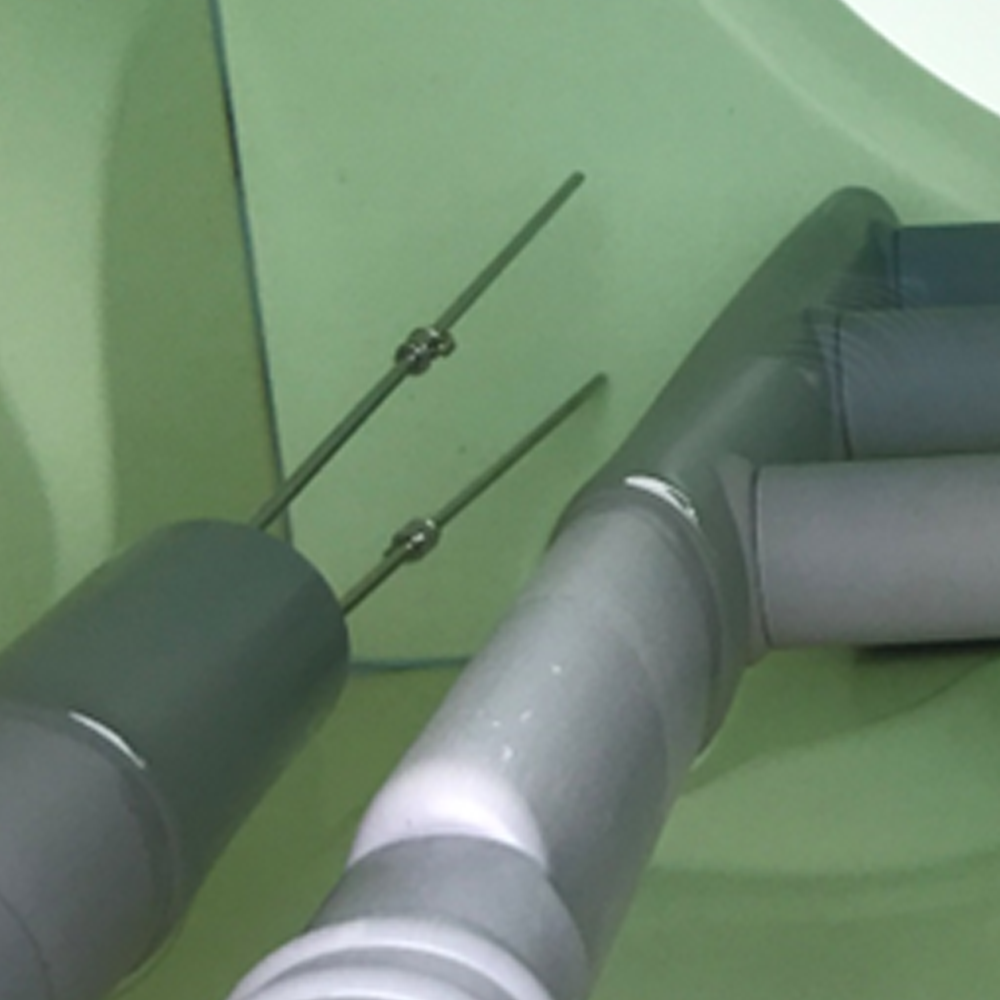

電極棒(でんきょくぼう)

貯水槽内の満水、減水を検出する装置。

オーバーフロー管(おーばーふろーかん)

予定した水面より水かさが上がって 水が溢れるのを防ぐために水を流すパイプ。

排水管(はいすいかん)

水槽内に溜まっている水を排出するためのパイプ

この管を通って、建物内に給水します。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~機械式駐車場編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

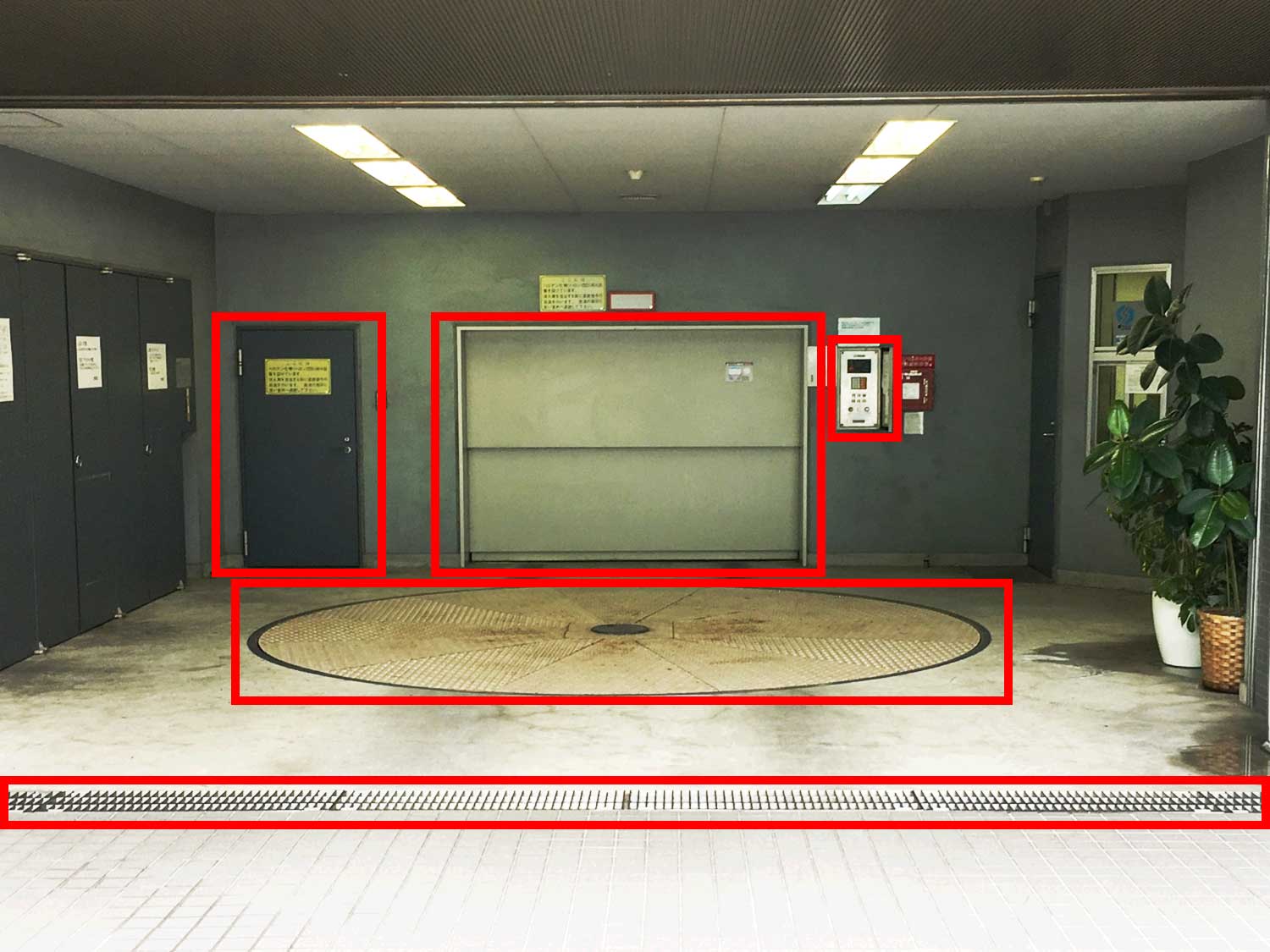

車庫内入口(しゃこないいりぐち)

点検や緊急時の出入口として利用します。

操作盤(そうさばん)

該当車両の入出庫、ターンテーブルの操作盤です。

車庫出入口(しゃこでいりぐち)

車両の入出庫時に開閉します。

ターンテーブル(たーんてーぶる)

自動車用エレベーターや機械式駐車装置の出入口や前面空地、車路などに設け、入出庫の際に自動車の向きを変えるのに用いられます。

排水溝(はいすいこう)

主に道路や敷地の端にある、雨水や生活排水などを流す溝のこと。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~電気設備編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

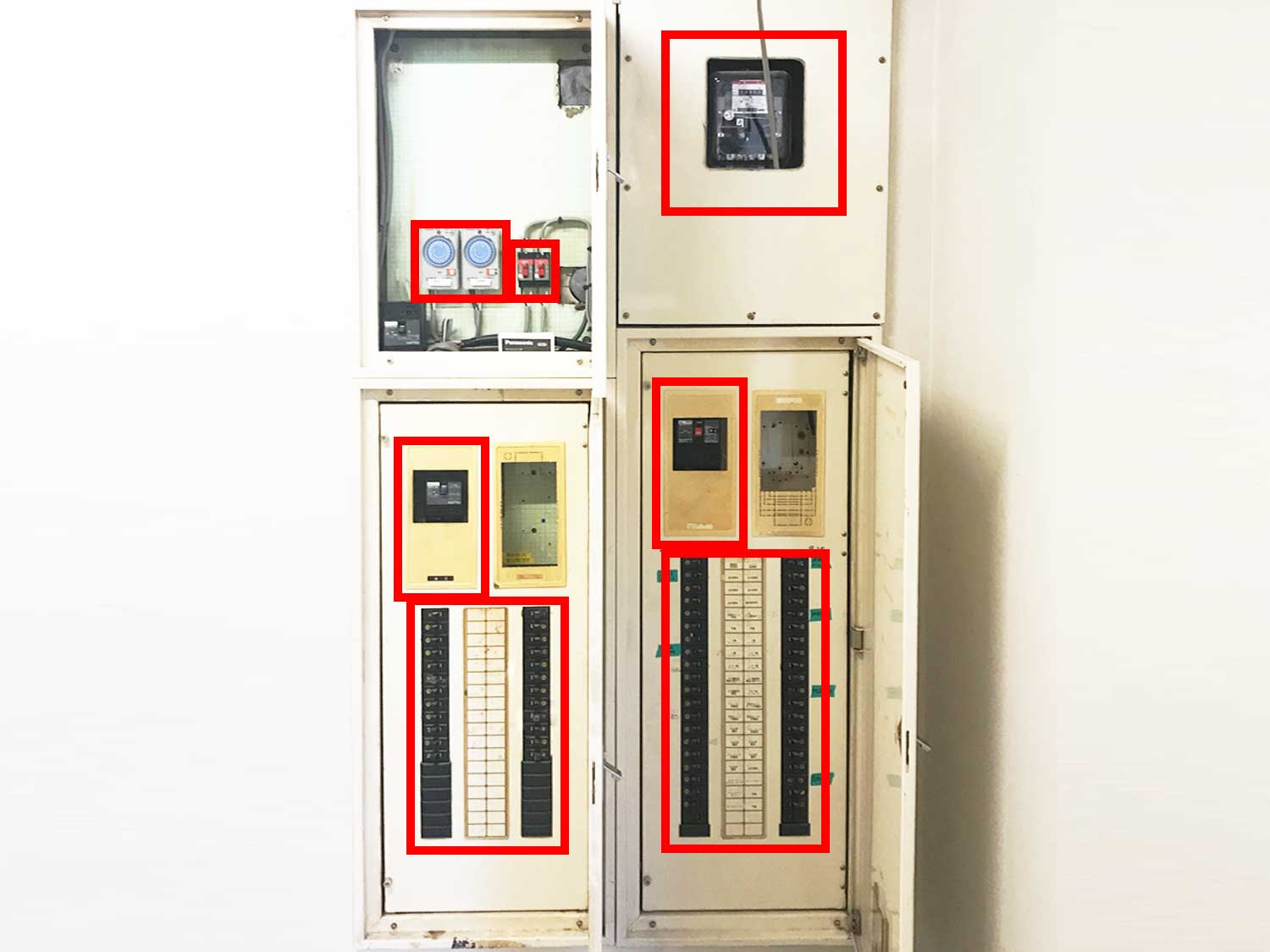

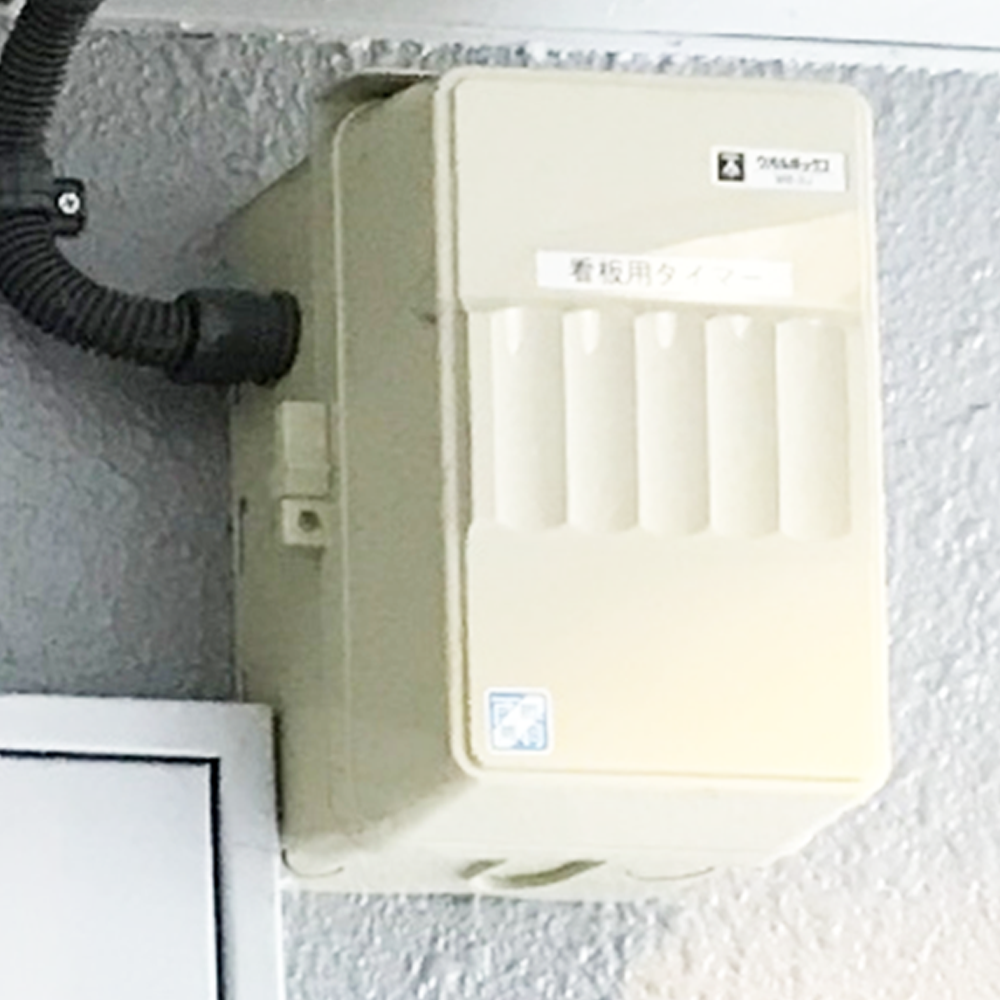

タイムスイッチ(たいむすいっち)

電気器具と電源の間に接続し、あらかじめセットした時間にスイッチを自動的に作動させる器具。タイマーともいう。写真のものは看板照明用として使われていました。

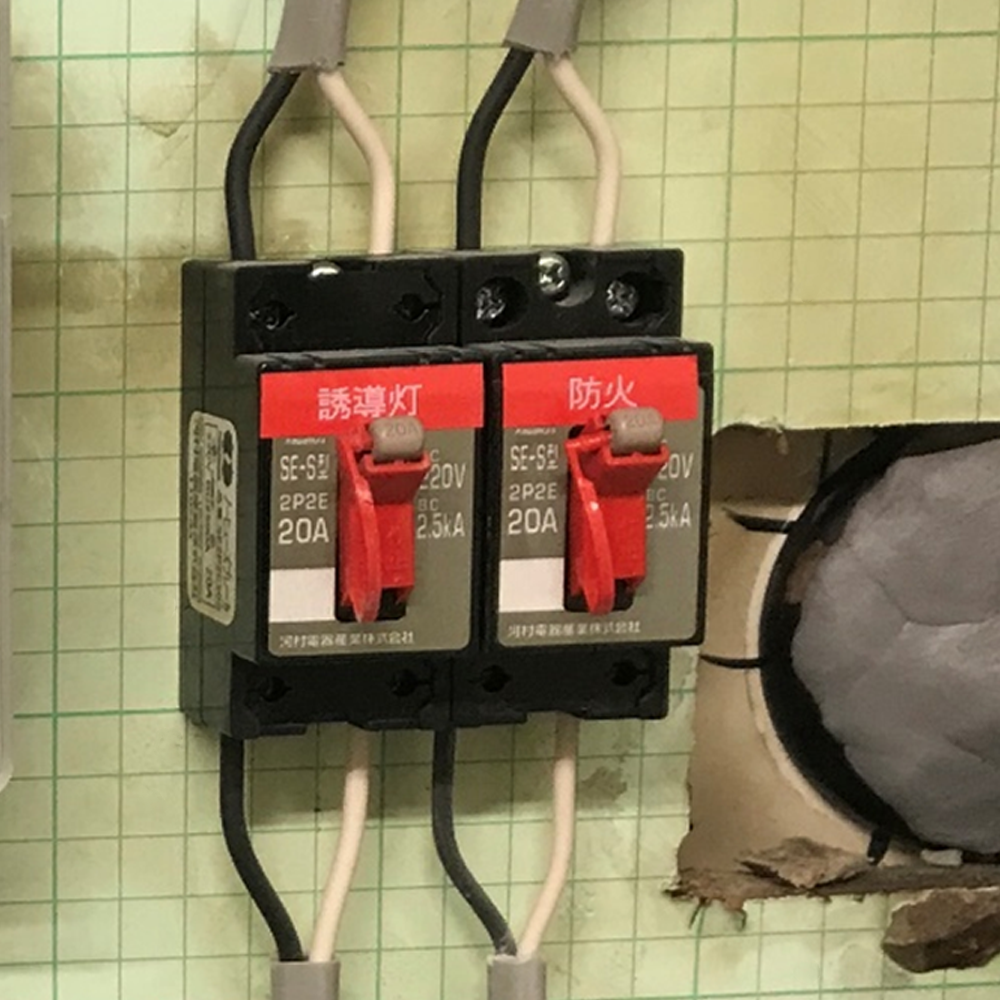

ノーヒューズブレーカー(のーひゅーずぶれーかー)

ノーヒューズブレーカーとは一般的な配線用遮断機で、MCCB(Molded Case Circuit Breakerの略)とも呼ばれます。過電流遮断の一種で、回路内の電流が設定された値より高いことを感知すると回路を遮断する役割があります。

電力量計(でんりょくりょうけい)

電力量計は、電力を積算し計量する電気計器。電力メーターもしくは略式としてメーターともいわれ、電力の売買取引上、重要な役割を担っている。

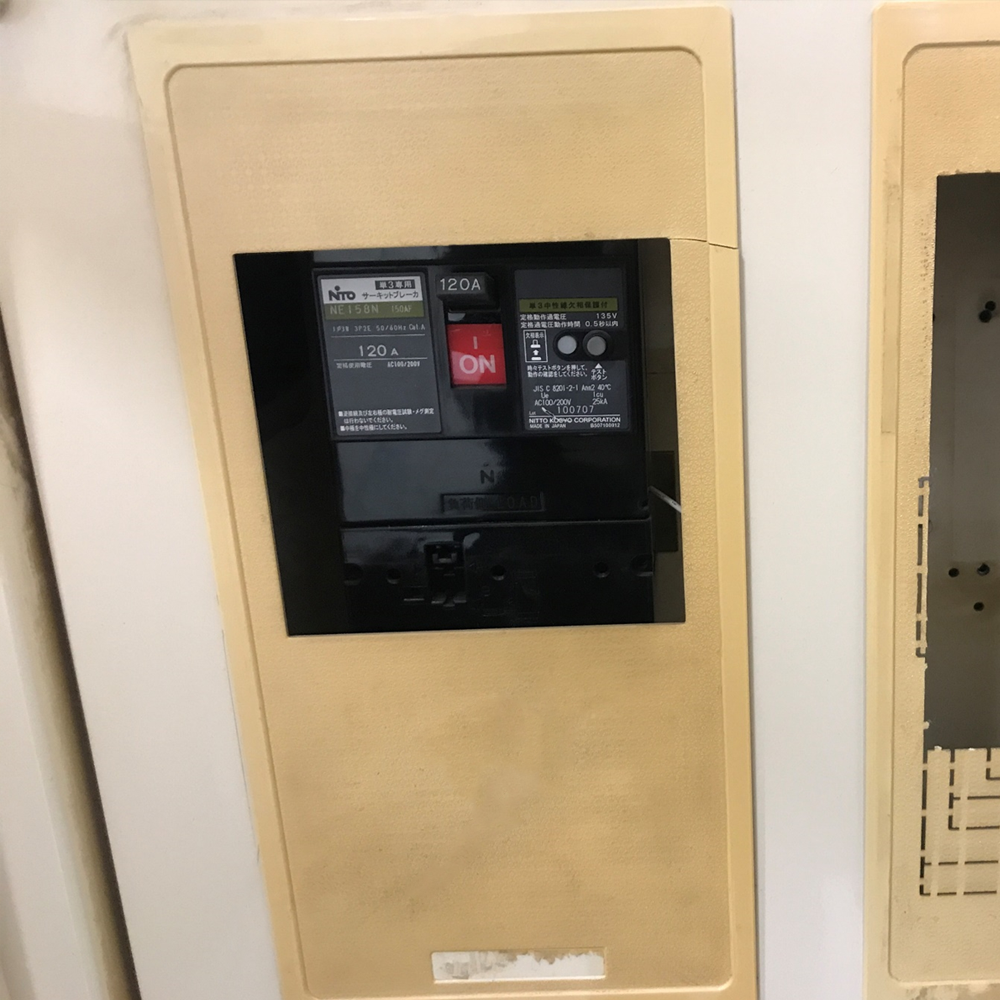

安全ブレーカー(あんぜんぶれーかー)

安全ブレーカーはサーキットブレーカーとも呼ばれています。分電盤から各部屋へ続く回路ごとに取り付けられているもので、一番使用頻度の高いブレーカーです。許容電流を超えた場合に、電源供給を遮断し配線や、機器を守る役割を果たしています。

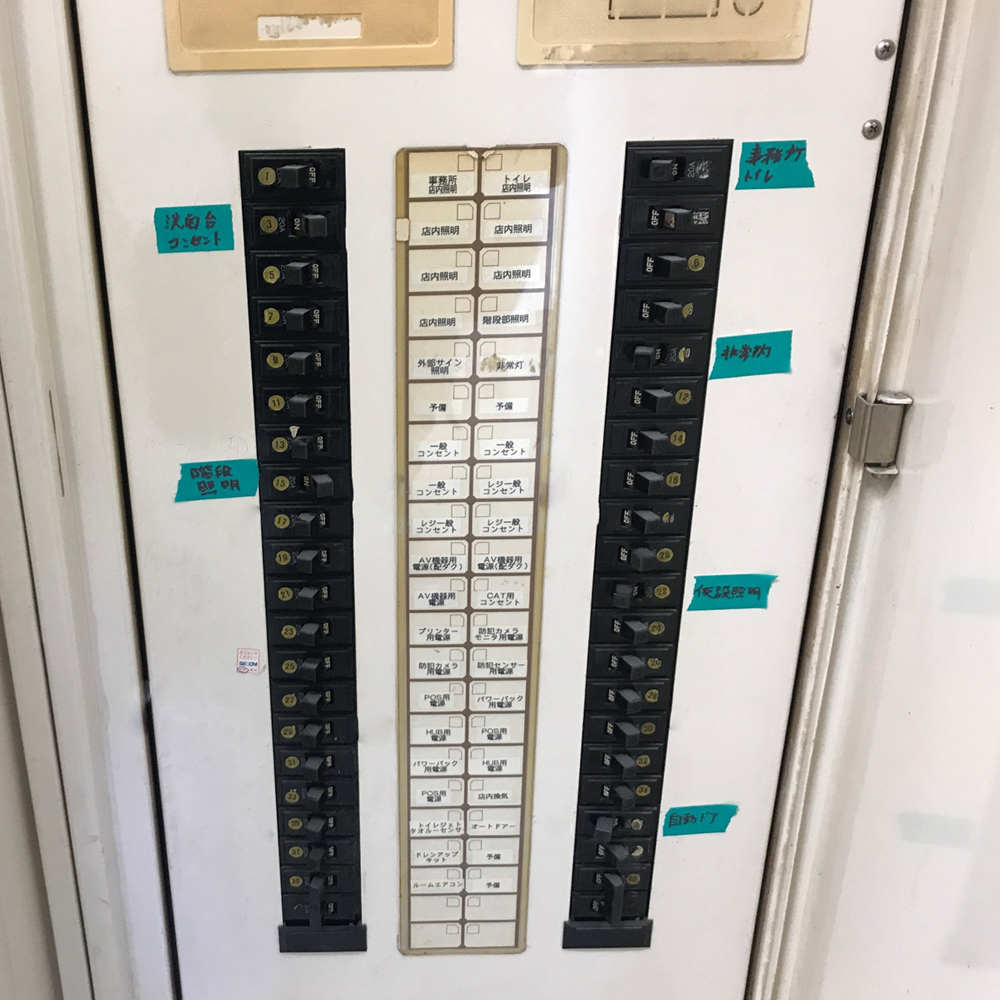

子ブレーカー(こぶれーかー)または分岐ブレーカー(ぶんきぶれーか)

子ブレーカー、分岐ブレーカーは同じものを指す言葉です。配電盤において、契約ブレーカーをメインブレーカーとしたときに、「メインブレーカーの子となっている」または「メインブレーカーから分岐している」という意味でそれぞれ名前が付けられています。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~外壁編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

避難ハッチ(ひなんはっち)

避難ハッチとは、バルコニーに設置してある避難器具です。

避難ハッチ内には、金属製などの避難はしごが収納してあり、火災などの災害時に下の階に移動して避難するために、はしごが下の階に展開する仕組みとなっています。

換気口(かんきこう)

室内の換気をするために、壁面や天井に取り付けられた空気の取り入れ口のことです。

「通気口(つうきこう)」とも言います。

雨樋(あまどい)

雨樋(あまどい・あまとい)とは、屋根の上に流れる雨水を軒樋で受けて、雨水を地上まで運ぶための装置です。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~エントランス編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

集合玄関機(しゅうごうげんかんき)

エントランスに設置されているインターホン装置です。 各階や管理事務室を呼び出す為のテンキーと、各階の玄関の鍵でオートドアを開けることのできる逆マスターシリンダー錠、それにTVカメラも備わっています。

オートロック(おーとろっく)

オートロックとは、物件の共用部分であるエントランスに設置されている、自動的に施錠をおこなうセキュリティシステムです。 オートロックを開錠しなければ、物件内に立ち入ることはできません。 開錠には、住民に内部から解除してもらうほか、鍵・暗証番号・カードキーなどを用いての開錠が可能です。

フラッシュライト(ふらっしゅらいと)【SECOM社製】

異常発生時には外壁に設置されたフラッシュライトが点滅します。

周囲に異常を知らせるとともに、緊急対処員が駆け付ける際の目印となります。

高圧キャビネット(こうあつきゃびねっと)【ピラーボックス】

電柱での高圧受電引き込みを行わない地域で使用する開閉器などを収容した箱のことをいいます。左右2つの扉があり、左に電力会社側の設備、右に需要家側の設備を収め、事故が発生した際の責任を分けています。ピラーボックスとも呼ばれます。

送水口(そうすいこう)

連結送水管(れんけつそうすいかん)

連結送水管は「消火活動上必要な施設」の一つで、消防隊が本格的な消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。連結送水管は、送水口、放水口、放水用器具格納箱等から構成されており、火災の際には消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続すれば消火活動ができるようにした設備です。

スプリンクラー設備(すぷりんくらーせつび)

火災時にスプリンクラーポンプが作動しない、消火水槽が空になったなど、不慮の放水不能状態に、この送水口へ消防自動車の消防ポンプから送水してSPヘッドまで水を送るためのものです。

送水口の口金は、消防隊が使用しているホースがそのまま差し込めるようになっています。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~PS(パイプスペース)編~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

揚水管(ようすいかん)

揚水ポンプから高置水槽など高い位置にある水槽へ水を揚げる管のことです。

給水管(きゅうすいかん)

給水管とは、配水管の分岐箇所から上水を供給する管のことです。

分岐箇所から蛇口や器具までの給水管一式を一般的に「給水装置」とよび、維持管理は所有者がおこないます。

元栓(もとせん)(水道・ガス等)

ガス管や水道管などの末端の開閉装置のこと。

水道メーター(すいどうめーたー)

水道メーターとは、電気やガスメーターと同じようにど のくらい水道を使用したかを計測する機械です。水道設備があるところには必ず水道メーターが設置されています。

ガスメーター(がすめーたー)

「使用したガスを計量する機器」で、計量法という法律で規定される特定計量器です。計量法により「正確な計量」義務の遵守と10年または7年の有効期限が規定されており、ガスメーターは有効期限ごとに交換されます。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

「これな~に?」~事務所編2~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

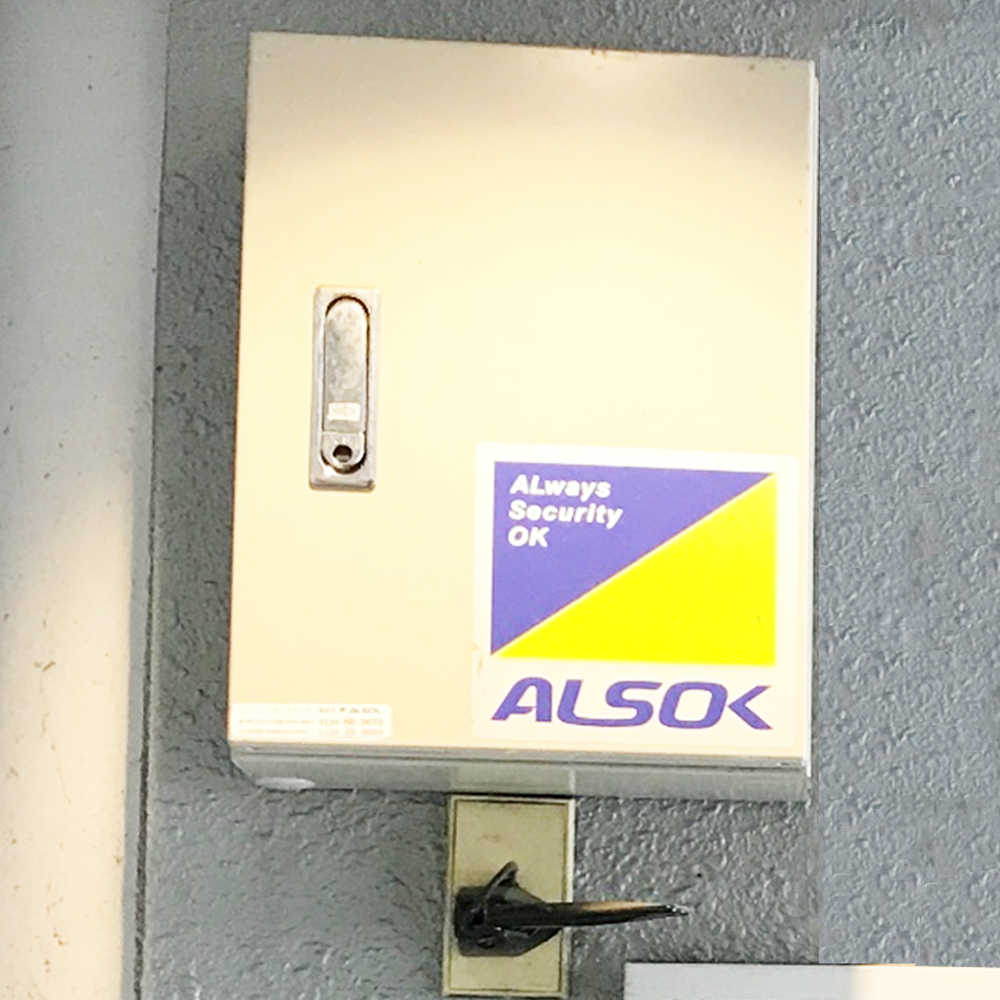

セキュリティシステム(せきゅりてぃしすてむ)

セキュリティシステムとは、オートメーション技術を利用した建物全体の防犯システムをいいます。

セキュリティシステムは、盗難や火災などから守るために、各種センサーや防犯カメラを設置し、情報を管理センターに送信します。センサーが異常をキャッチすると、警報を鳴らしたり、警備会社に瞬時に通報されて警備員が現場にかけつけるなどの体制がとられます。

また、ガス漏れや火災などの異常をキャッチして対応をとるほか、非常ボタンによって急病などにも対応するものもあります。

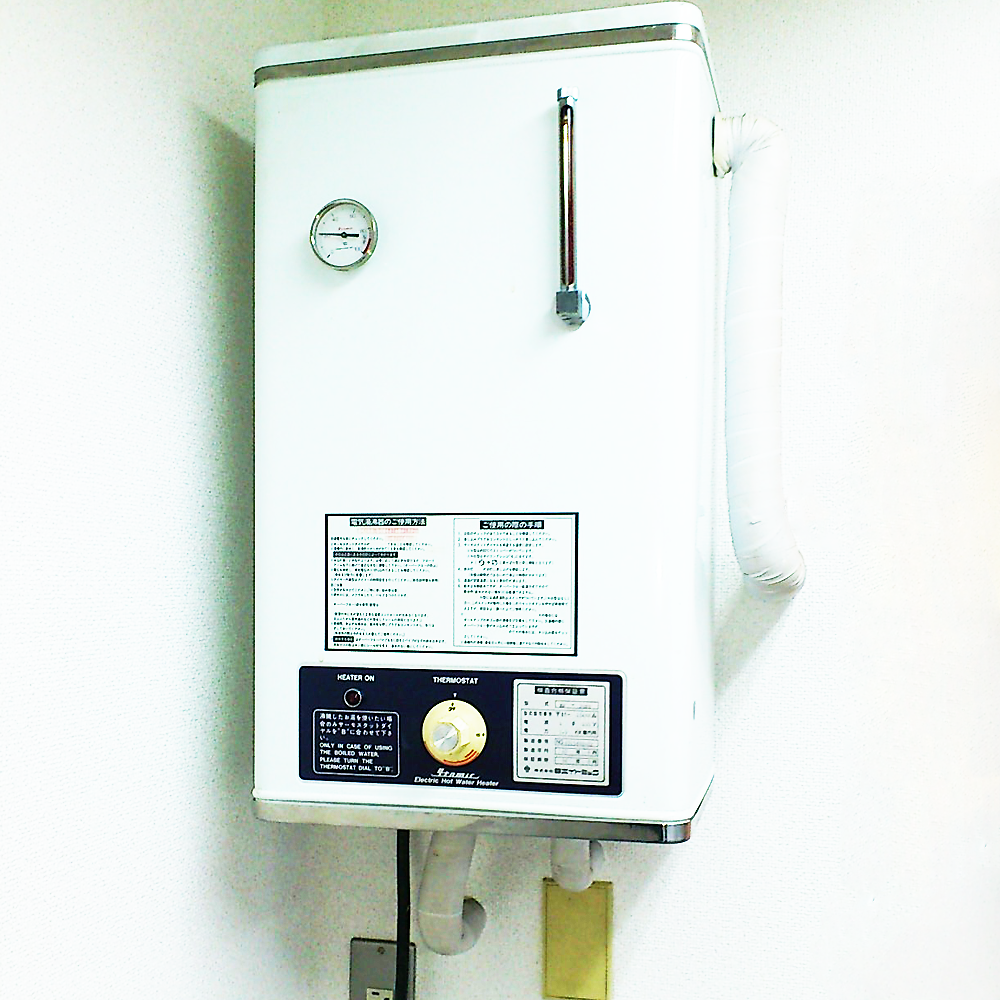

給湯器(きゅうとうき)

給湯器とは水を湯に変えて供給する器具のことである。湯沸かし器、温水器ともいう。

エアコン用リモコン(えあこんようりもこん)

リモコンとは、遠隔操作によって離れた場所にある装置を操作・制御するための装置のことである。リモートコントロール(遠隔操作)の略、またはリモートコントローラーの略とされる。

エアコン用のリモコンのことです。

換気扇用スイッチ(かんきせんようすいっち)

換気扇のオン、オフを切り替える為の装置です。内部モーターの強弱を切り替える機能が付いているものもあります。

ドアクローザー(どあくろーざー)

ドアクローザーは、ドアの開閉を油圧によって自動調節する機構で、事務所や工場のドアなどさまざまなドアに活用されています。あまり目立つパーツではありませんが、ゆっくりと自動的に閉扉を行うことでドアやドア枠の劣化を防止や騒音防止に役立つといった効果が期待できます。さらに室温調整にも役立つといった、空間のデザインにおいて重要な役割を果たしています。

ブレーカー(ぶれーかー)

電気の流れを遮断(break)するための装置。ブレーカーまたは配線用遮断器とも言います。

ブレーカーが「切り」になった状態は、「ブレーカーが落ちた」と表現されます。

巾木(はばき)

巾木というのは、部屋の壁と床の境目を仕切る ”見切り材” のこと。木製だけではなく軟質塩化ビニルで出来た柔らかい巾木(ソフト巾木)もあります。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

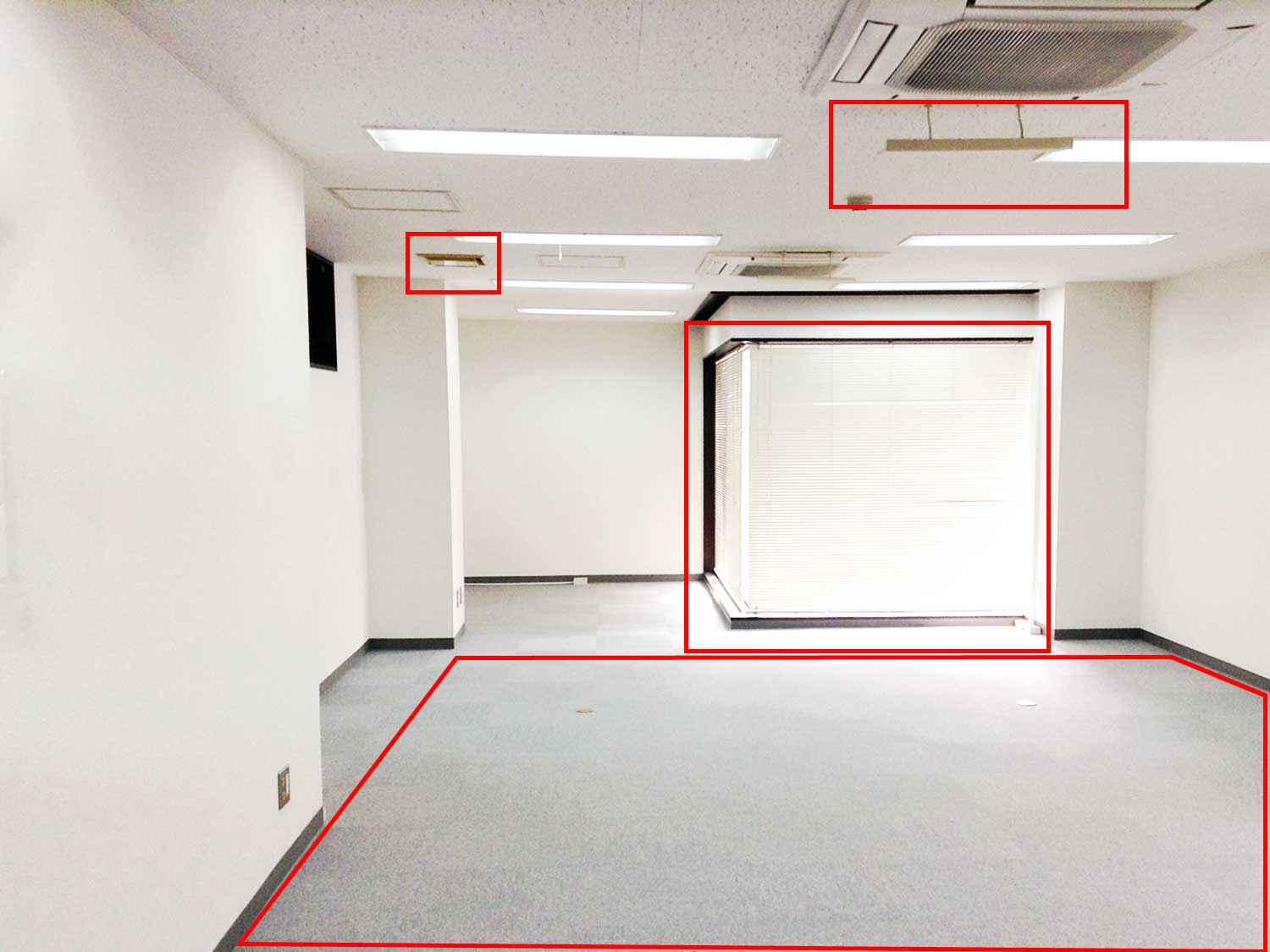

「これな~に?」~事務所編1~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

9.事務所編1

換気扇(かんきせん)

換気扇とは、室内の空気の排出・排煙又は室外の空気との入れ替えをファンにより強制的に行う電気機器である。モーターによりプロペラなどを回転させて空気の流れを発生させる。窓や壁の上方に設置されることが多く、火気、水分などを用いる場所には、ダクトとともに設置されることが多い。

エアコン風よけカバー(えあこんかぜよけかばー)

エアコンの不快な直撃風を避ける風除け。エアコン用ルーバーとも言われています。

オフィス用や吊り下げタイプなどさまざまな製品が販売されています。

ブラインド(ぶらいんど)

ブラインド(blind)は、通常、窓の内側に付けられる窓のための覆いのこと。外側にいる人の視線から屋内を隠し、太陽光や風を遮るために取りつける簡単な仕掛である。オフィスでもっとも広く使われているものにベネシャンブラインド(Venetian blind)がある。

タイルカーペット(たいるかーぺっと)

タイルカーペットとは40~50cm角の大きさのパネル状のカーペットです。

素材は裏面が塩ビやフェルトで、カーペット部分の糸はポリプロピレンやナイロンでできています。

一昔前までタイルカーペットというとオフィスの室内や廊下で使用される床材として知られていますが、最近では家庭用の物も多く存在し、気軽にリフォームできる床材として人気です。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

「これな~に?」~スケルトン室内編3~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

8.スケルトン室内編3

気になるところをタップしてください

スプリンクラー(すぷりんくらー)

消火・防火用スプリンクラー設備 消火用スプリンクラー設備とは自動消火設備の一つで、建物の天井に配水管を配置し、これにスプリンクラーヘッドを一定間隔で取り付け、有効な給水源に連絡したものである。ヘッドが火災の熱によって一定温度(67~75℃)に達すると、放水口が開いて圧力水がヘッドの散水板に衝突し、広い範囲に散水する。放水とともに消火ポンプが自動的に作動し、同時に警報ベルが鳴る。主止弁を手動で止めなければ散水は続く。この設備の基準は建築基準法、消防法によって規定されている。防火用スプリンクラー設備はドレンチャー設備といわれ、隣接建物の火災による当該建物への延焼を防ぐための設備である。屋外に設けたスプリンクラーから出る噴霧水を壁、窓、屋根に一様に吹き付け、放射熱による加熱を水の蒸発によって抑え温度上昇を防ぐ。この設備は重要木造建造物のほか、耐火構造物の開口部などに設けられる。

非常用照明(ひじょうようしょうめい)

非常用照明は、避難するための通路や居室に対して、一定の照度を確保するための防災設備の事です。非常用照明には内部に電池が収納されており、電源供給が断たれた際であっても、自動的に内部電池から給電されるよう作られています。火災を原因として停電しても、避難するための明るさは自動的に確保されるような仕組みになっています。

避難口誘導灯(ひなんぐちゆうどうとう)

事や災害時に、建物内の人々を安全に建物の外に誘導するための照明器具です。誘導灯設置位置や大きさは、消防法によって細かく規定されています。誘導灯は、内部にバッテリーを持ち、停電時に20分間以上(建物によっては60分間以上)点灯し、夜の災害時による停電時でも、安全に出口へ誘導出来るようになっています。

非常ベル(ひじょうようべる)

非常ベルとは、起動装置(ボタン)、音響装置(サイレンを除く)、表示灯、電源及び配線により 構成されたものをいいます。起動装置(ボタン)を強く押してベルやブザーを鳴らし、火災などの発生を周囲に知らせる事ができます。

煙感知器(けむりかんちき)

煙感知器とは、火災感知器の1つです。主に2つのタイプがあり、「光電式スポット型感知器」は、感知器の内部に煙が入ると、発光部から出る光が煙の粒子にあたって乱反射することで受光部が感知するタイプで、「光電式分離型感知器」は、送光部の感知器と受光部の感知器間に目に見えない光ビームがあり、このビームが煙によってさえぎられることで感知するタイプです。

火災感知器は、煙感知器の他に、感知器周囲の温度変化を感知する熱感知器と、炎から生じる紫外線や赤外線を感知する炎感知器があります。

煙感知器を含む感知器は自動火災報知設備のひとつで、音声やベル音などで建物内にいる人に火災を知らせる警報ベル、消防機関へ火災発生を通報する火災通報装置などの設備で構成されているケースが多くなっています。

館内放送用スピーカー(非常用放送設備)(かんないほうそうようすぴーかー)

サイレンは、時として必要以上に緊迫感をあおる場合があり、パニックを引き起こすことが多く、冷静な判断が難しくなるようです。また、高層建築や大型地下街などでは、サイレンだけではどこで火災が発生しているのかわからず、適切な避難ができないなどといったことから、情報伝達を速やかに行うための音声警報の基準が設けられています。そこで非常用放送設備には、自動火災報知設備等からの信号により起動する機能を義務づけ、階情報を含む発報放送と火災放送の2段階の自動音声警報を行えるよう、基準が設けられています。

点検口(てんけんぐち)

点検口とは、天井や床下などの配線や配管を見るための入口です。建物の維持管理において重要なもので、点検口があると、経年変化による漏水事故などの防止や建物の傷み具合を定期的に点検することができます。

一般家屋では設置されていないことも多いようですが、点検口があるかないかで修繕のやりやすさやコストが違ってきます。点検口をチェックすると、施工技術の水準や建物に対する姿勢が分かるともいわれています。天井や床下をくまなく点検できるよう、必要な箇所にきちんと点検口が設置されている建物は、長期メンテナンスに配慮した建物だといえます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

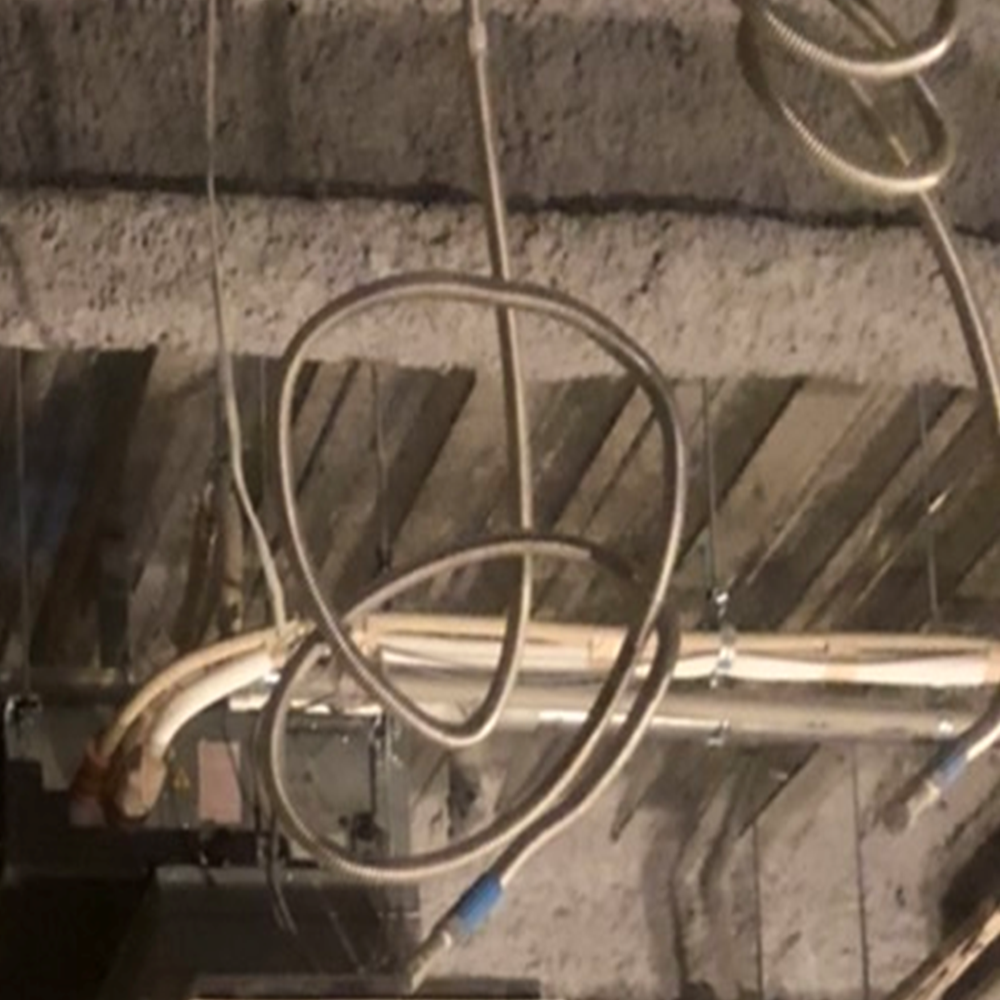

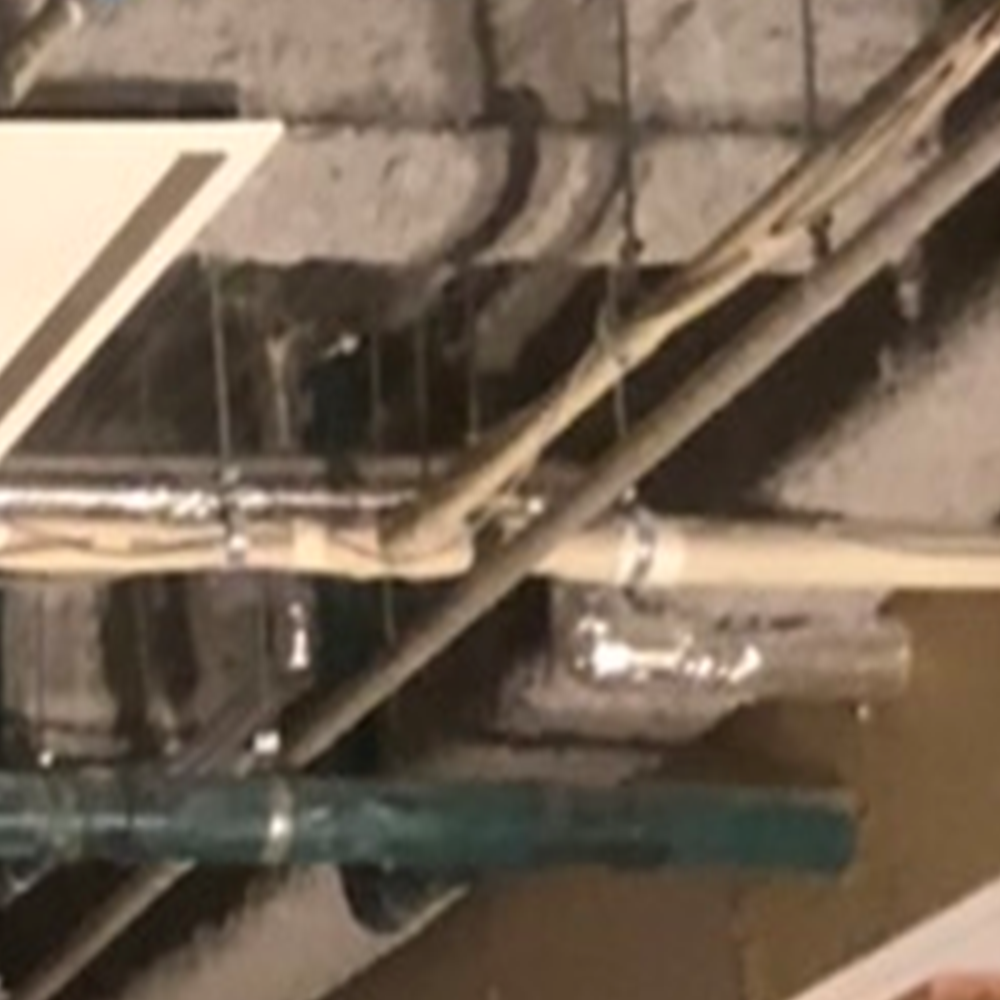

「これな~に?」~スケルトン室内編2~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

7.スケルトン室内編2

気になるところをタップしてください

スプリンクラー(すぷりんくらー)

消火・防火用スプリンクラー設備 消火用スプリンクラー設備とは自動消火設備の一つで、建物の天井に配水管を配置し、これにスプリンクラーヘッドを一定間隔で取り付け、有効な給水源に連絡したものである。ヘッドが火災の熱によって一定温度(67~75℃)に達すると、放水口が開いて圧力水がヘッドの散水板に衝突し、広い範囲に散水する。放水とともに消火ポンプが自動的に作動し、同時に警報ベルが鳴る。主止弁を手動で止めなければ散水は続く。この設備の基準は建築基準法、消防法によって規定されている。防火用スプリンクラー設備はドレンチャー設備といわれ、隣接建物の火災による当該建物への延焼を防ぐための設備である。屋外に設けたスプリンクラーから出る噴霧水を壁、窓、屋根に一様に吹き付け、放射熱による加熱を水の蒸発によって抑え温度上昇を防ぐ。この設備は重要木造建造物のほか、耐火構造物の開口部などに設けられる。

天井カセット形エアコン(てんじょうかせっとがたえあこん)

内機を天井に埋込むタイプの業務用エアコンで、天井と一体化したようにスッキリと見えます。

「天井カセット形」や、略して「天カセ」と呼ばれることもあります。

壁を有効に使いたい、部屋のスペースを取られたくない場合におすすめです。

冷媒配管(れいばいはいかん)

冷媒配管とは空調器の室内機と室外機をつなぐパイプです。

エアコンは室内機と室外機のあいだを、冷媒(フロン)に熱を運搬させて、室内の熱を室外に放出、または室外の熱を室内に取り込んで温度を調節しています。熱を送ったりするため、フロンを移動させる配管を冷媒配管とよび、銅管を断熱材被覆したもので2本組になっており、細い配管が液官、太い管がガス管です。

換気筒(かんきづつ)

換気筒とは、室内の換気をするために、壁面や天井に取り付けられた空気が通る管のことです。

排水管(はいすいかん)

建物内及び敷地内において汚水・雑排水・雨水等を、それぞれ単独に、もしくは合流して排除する管の事です。

石膏ボード(せっこうぼーど)

石膏ボードとは、硫酸カルシウムと水からなる鉱物「石膏」を芯材に、両面と側面をボード用原紙で包んだ板状の建築資材です。住宅をはじめ、オフィスビル・商業施設・ホテル・病院などあらゆる建築現場で、壁や天井などの下地材などに幅広く利用されています。

フラットパネル(ふらっとぱねる)

工事現場とその周辺環境を考え開発された、仮囲いパネルです。建築工事・土木工事・解体工事のような屋外での利用はもちろん、工場・倉庫などの屋内のパーティションとしても利用可能です。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

「これな~に?」~ビル屋上編2~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

6.ビル屋上編2

気になるところをタップしてください

室外機(しつがいき)

冷暖房設備のうち、室外に設置されるもの。冷媒を用いた熱交換器により、空気の加熱・冷却を行い、室内機から送風される。

冷媒配管(れいばいはいかん)

冷媒配管とは空調器の室内機と室外機をつなぐパイプです。

エアコンは室内機と室外機のあいだを、冷媒(フロン)に熱を運搬させて、室内の熱を室外に放出、または室外の熱を室内に取り込んで温度を調節しています。熱を送ったりするため、フロンを移動させる配管を冷媒配管とよび、銅管を断熱材被覆したもので2本組になっており、細い配管が液官、太い管がガス管です。

排気ダクト(排気ファン)(はいきだくと)

排気を目的として屋外に設置された空気の通り道のことです。厨房の換気扇と屋外の排気口を接続する、エアコンと室外機を空気的に接続するなどの用途で用いられます。

非常用自家発電設備(ひじょうようじかはつでんせつび)

非常用自家発電設備とは、一般的に、電力会社からの電力供給が途絶えた場合に、自動的に発電機を稼働させて発電を行うものです。

ディーゼルエンジンやガスタービン等の原動機を用いて文字通り非常時に発電を行い、停電時の電源を自前で確保することを目的とした設備です。

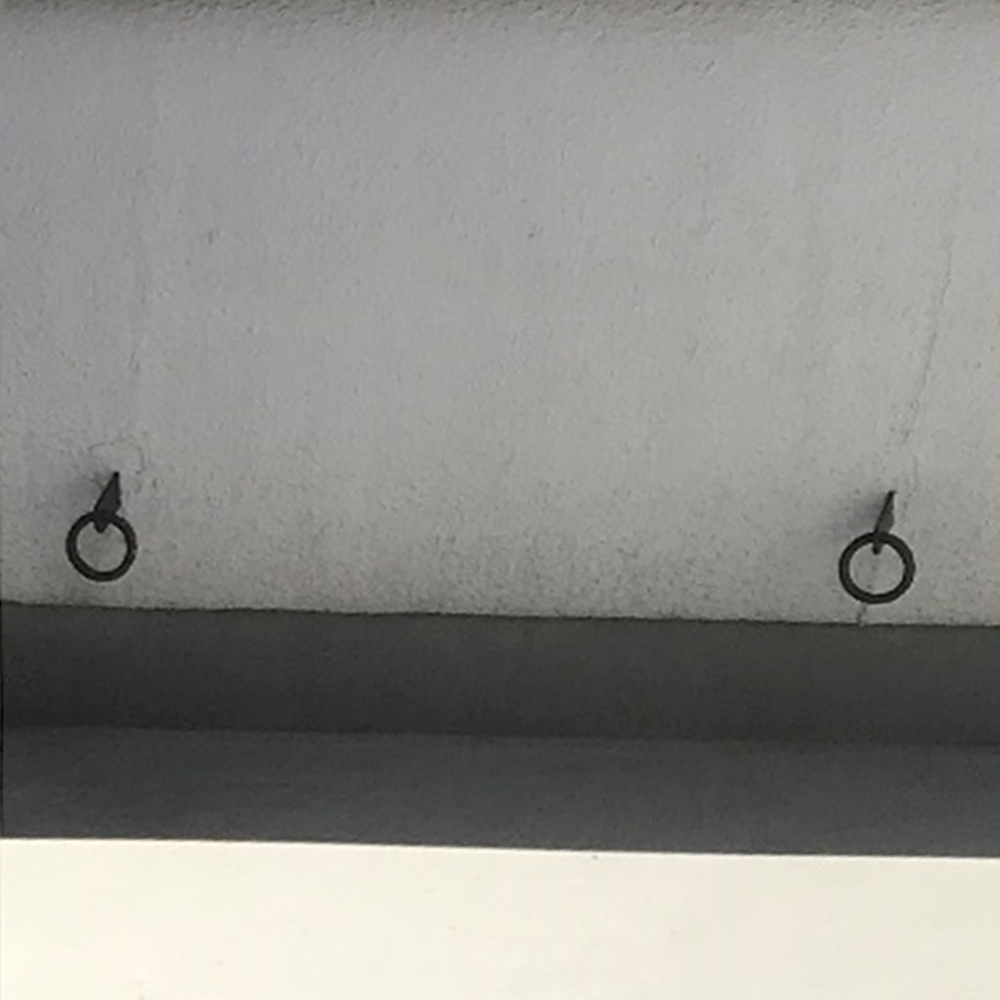

丸環(吊環)(まるかん)

丸環とは、マンションなどの高層建物の屋上に設置されている金属製の輪のことです。 吊環とも言います。 使用方法としては、外壁や窓の清掃・補修を作業員が行う際に、命綱として使用するロープを固定するために結び付けて利用します。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

「これな~に?」~共用部2~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

5.共用部2

気になるところをタップしてください

非常用照明(ひじょうようしょうめい)

非常用照明は、避難するための通路や居室に対して、一定の照度を確保するための防災設備の事です。非常用照明には内部に電池が収納されており、電源供給が断たれた際であっても、自動的に内部電池から給電されるよう作られています。火災を原因として停電しても、避難するための明るさは自動的に確保されるような仕組みになっています。

非常ベル(ひじょうべる)

非常ベルとは、起動装置(ボタン)、音響装置(サイレンを除く)、表示灯、電源及び配線により 構成されたものをいいます。起動装置(ボタン)を強く押してベルやブザーを鳴らし、火災などの発生を周囲に知らせる事ができます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

「これな~に?」~共用部~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

4.共用部

気になるところをタップしてください

機械警備送信機(きかいけいびそうしんき)

機器メーカーにより名称は異なりますが、警備対象物件に施したセンサー類が異常を感知した時に、監視センターに異常信号を送る機器です。

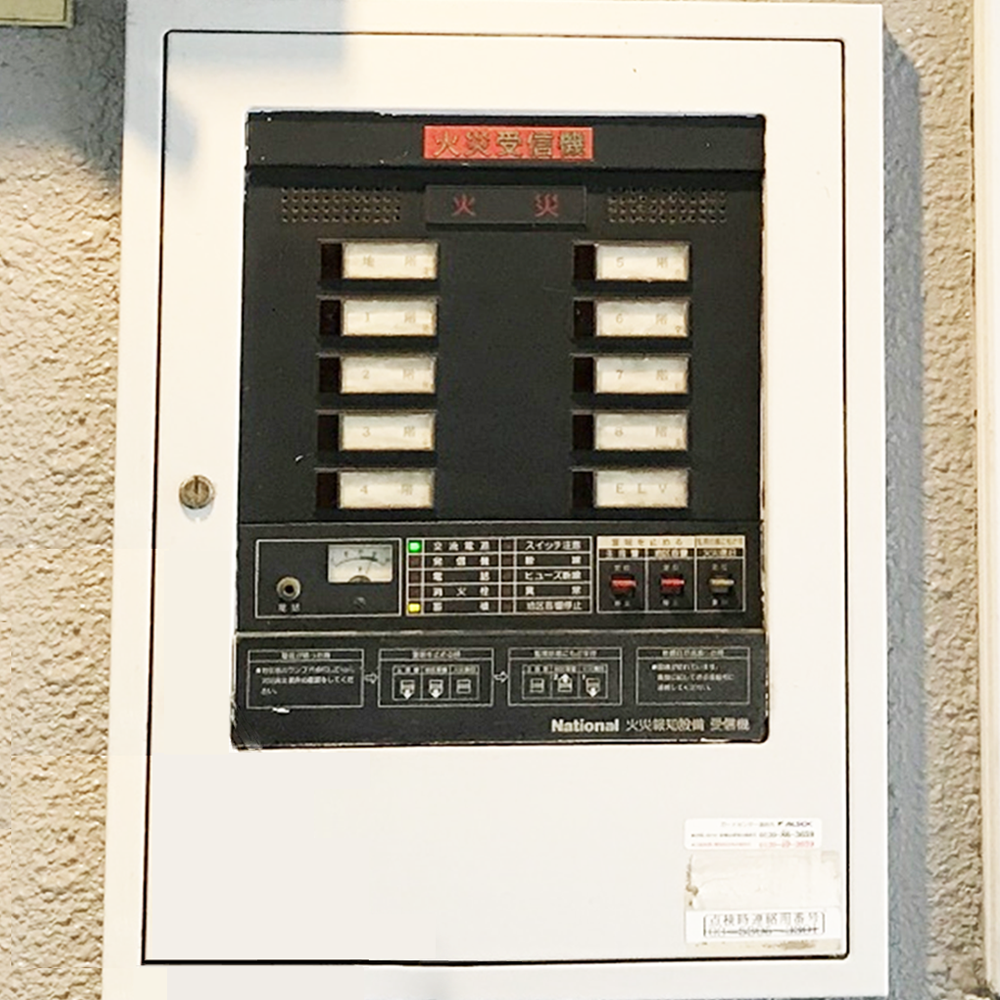

火災受信機(かさいじゅしんき)

火災により発生する熱・煙または炎を、火災発生の初期段階で感知器が感知し、火災の発生区域を受信機に表示するとともに警報を発して、建物内の人々に知らせる設備です。

分電盤(ぶんでんばん)

電気を使うところに、電気を分ける機能を持った箱のことを「分電盤」と呼びます。例えば、電力会社などから電気が供給される際に分電盤を使えば2階建て住宅の1階と2階に電気を分配することができます。また、ビルや工場などの大規模な施設の場合、配電盤から幹線(電気の主要な通り道)を通して配電された電気を生産設備や照明設備、動力設備などの電気設備に分配する役割を持っています。

分電盤は単に電気を分配する役割を持っているだけでなく電気を安全に分配すという役割も持っています。分電盤には過度の電流が流れた際にそれを遮断するブレーカーを内包していたり、漏電を防止するための漏電遮断器を内包しています。

タイムスイッチ

タイムスイッチとは、所定の時間が到来したタイミングで接点をオンオフするもの、または所定の時間に接点を開放または閉止するための信号を送信する制御機器の事です。

タイムスイッチの種類として、毎日同じ動作をする24時間タイムスイッチ、週間の動作設定を行う週間タイムスイッチ(カレンダータイムスイッチ・ウイークリータイムスイッチ)、一年を通して動作設定ができる年間タイムスイッチ、日出と日入りの時刻が記録されており照明制御に都合が良いソーラータイムスイッチなど、タイムスイッチにも各種仕様があり、用途毎に使い分けがされています。

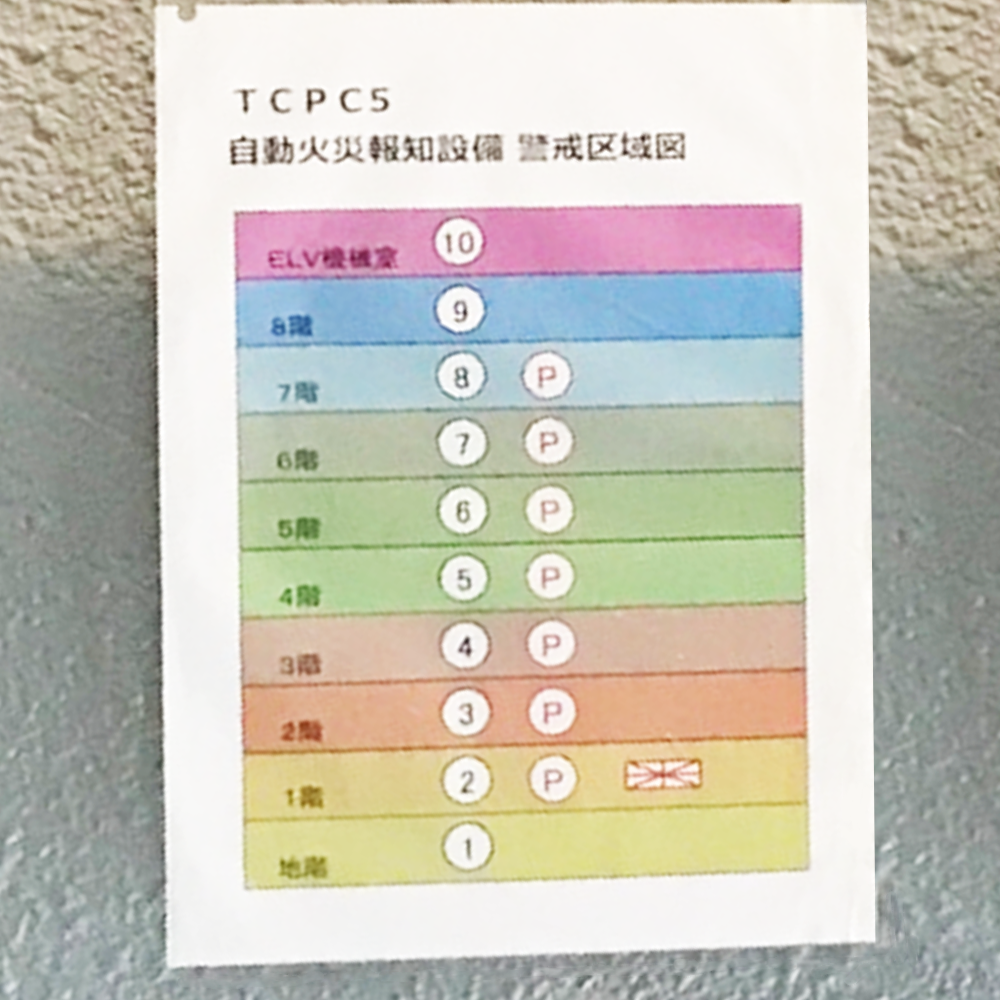

警戒区域図(けいかいくいきず)

警戒区域図とは、建物の平面図に彩色し区別しやすく表したもので、 受信機の近くに常備しておく必要があります。また、紛失している場合は速やかに作成する必要があります。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

「これな~に?」~非常階段~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

3.非常階段

気になるところをタップしてください

連結送水管(れんけつそうすいかん)

消火活動上必要な施設の一つで、消防隊が消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階まで 送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。連結送水管は、送水口、放水口、放水用器具格納箱等から構成されており、火災の際には消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続すれば消火活動ができるようになっています。

雨樋(あまどい)

雨樋とは、屋根やベランダ、屋上などに溜まった雨水を集めて外に流す為の筒状の建材を言います。最近の雨樋の主流はポリ塩化ビニル製となっています

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

「これな~に?」~ビル屋上~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

2.ビル屋上の設備について

気になるところをタップしてください

キュービクル式高圧受変電設備(きゅーびくるしきこうあつじゅへんでんせつび)

発電所から変電所を通して送られてくる6,600Vの電気を100Vや200Vに降圧する受電設備を収めた金属製の箱のことです。多くの電気を必要とする商業施設や店舗、工場、オフィスビルなど、さまざまな施設に設置されている小規模の変電所ともいえます。

キュービクルができるまでは、電気室や変電室と呼ばれる部屋で変圧していましたが、施工費用の削減と縮小化を図り、安全性を保持して変圧に必要な機器を1つの箱体(キュービック)に収めたことからキュービクルと呼ばれるようになりました。今でも大型設備が必要な建物やキュービクルが設置できない建物などは電気室などで変電しています。

集合計器盤(しゅうごうけいきばん)

それぞれのテナントや居室の電力を計量する、電力メーター等の計測機器を集中管理するのに適しています。

脱気筒(だっきとう)

屋上の防水層と下地(コンクリートなど)の間に発生した水蒸気を排気するための筒のことです。

屋上の下地は、日常の雨や屋内の湿気・水分を含んでおり、昼夜の温暖差や太陽の熱により水蒸気を発します。この水蒸気が下地と防水層との間に発生すると防水層の膨らみや、シワの原因になります。防水層が膨らむことで下地との密着が不良になってしまいます。そうすると防水層の耐久性が弱くなり劣化を促進してしまい、後の雨漏りなどの原因となってしまいます。そうならないように、湿気を排気する脱気装置が脱気筒です。

防水シート(ぼうすいしーと)

塩化ビニールやゴムでできたシートを専用の接着剤や金具で固定します。 最近は塩化ビニール製のシートで施工することが一般的で、耐用年数は約10年~15年程です。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

「これな~に?」~スケルトン室内~

このページでは、ビルにおけるよく見かけるさまざまな設備に関して「これはいったい何だろう?」という疑問に対して役割を写真でご紹介していきます。

1.スケルトンの室内について

気になるところをタップしてください

貫通孔(かんつうこう)

貫通孔(かんつうこう)とは、鉄筋コンクリートの構造部材に開ける穴のことです。主に設備、機械用の配管を通す目的で貫通孔が開けられます。

同義語:スリーブ

換気設備(かんきせつび)

特定の空間の空気を入れ替えるための設備。給気設備と排気設備から構成される。一般的に汚染空気は加熱され比重が小さくなるため、排気設備を給気設備より上部に配置すると効率の良い換気が可能である。室内の空気の排出・排煙又は室外の空気との入れ替え(換気)をファンにより強制的に行う電気機器である。モーターによりプロペラなどを回転させて空気の流れを発生させる。

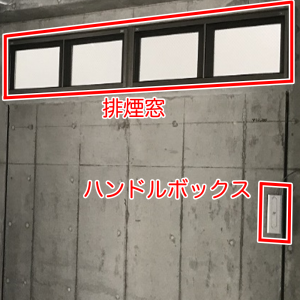

排煙オペレーター(はいえんおぺれーたー)

「排煙窓」とは万が一の火災の際に生じる有害な煙を外へ排出し、建物内の安全を確保するための窓のことです。

火災時以外でも、通常の室内換気用の窓としても利用できます。排煙窓は通常、手が届かない場所に設置されているため、開閉するための「排煙オペレーター」が備わっています。